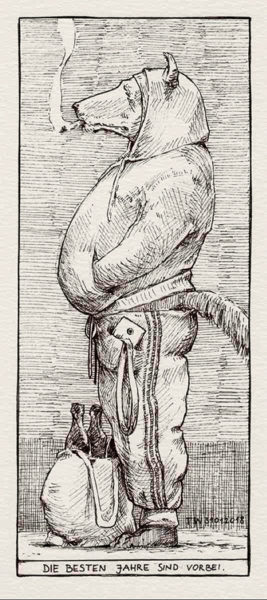

Zeichnungen und Druckgrafiken von Tobias Wolf

Die Ausstellung, wie so oft launig und Hintergrundwissen vermutend, aber nicht gesagt, kuratiert und von D. Reinemer eingeführt, lässt den Betrachter eine Bilderwelt anschauen: witzig, sarkastisch, weise und in eine Bildsprache übersetzt, die überrascht und zum wissenden Lächeln animiert. Ja, ja, so ist das.

Dabei ist der Mann noch gar nicht so alt (Geburtsjahr 1978 in Räckelwitz)

Er hat 3 Kinder und ist seit 2014 als Künstler tätig.

Stationen: Schule, Grundwehrdienst, Gasthörer HfBK, Student an der HfBK 2001 – 2008 (Bildhauerei), Student an der HTW Dresden Fachrichtung Umweltmonitoring (2008-2016).

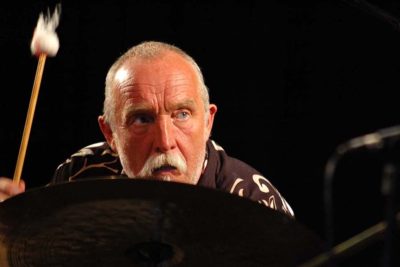

Es war angenehm zu erleben, dass am Abend der Eröffnung – M. Gräfe und Co. wuselten wie immer eilfertig und gästefreundlich mit Schnittchen und Weinchen um die Vernissage-Gäste herum, außer Trommelwirbeln von Björn Reinemer an markanten Stellen – kein zusätzlich geladener Kunstwissenschaftler zugegen war, um dem Publikum zu erklären, was es denn so sähe. Quasi in Vertretung dessen, sprach der Künstler selbst zu seinem Werk bzw. zum zu erwartenden Verständnis seiner Bilderwelt.

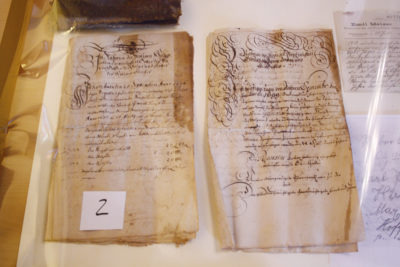

Mit Erlaubnis von Tobias Wolf möchte ich Auszüge aus seiner Rede, auf einem langen Papierband festgehalten, wortwörtlich zitieren.

Übrigens ist dieses Original in die städtische Kunstsammlung eilfertig und beflissen von Frau Baum übernommen worden. (Kostenlos, Künstler gib acht!)

„Ich weiß nicht, ob ich ein guter Künstler bin, aber immerhin weiß ich, dass ich ein Künstler bin. Und so wie der Anwalt den Paragraphen reitet… so mache ich BILDER. Und weil ich BILDER mache, kann ich darüber reden und ich sage: BILDER SIND WICHTIG“

„Nun bedenken sie aber, dass wir heute mit BILDERN erstickt werden. Wo man hinschaut BILDER. Fernsehen, Internet, Werbung, Magazine, Piktogramme… aber, all diese BILDER wollen den Betrachter nicht herausfordern, im Gegenteil, sie wollen den Betrachter einschlummern… damit er aufhört, über seine Gefühle nachzudenken, in dem er sie beschreibt, dass er statt dessen ein kleines gelbes Strichgesicht anklickt… und das ist nicht gut.“

“ Was unsere Zeit so anders macht, das ist die Masse und die totale Verfügbarkeit von BILDERN! Es heißt ja, ein BILD sagt mehr als 1000 Worte. Ich behaupte, dass heute 1000 BILDER kaum noch etwas zu sagen haben. Und weil das stimmt, was ich gerade gesagt habe, ist es wichtig, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was ein BILD ist. Und wer kann denn da ein besserer Gesprächspartner sein als der: Künstler, der die BILDER macht.“

„In diesem Sinne möchte ich sie bitten, erst morgen anspruchsvoller zu werden und heute meine BILDER einfach toll zu finden.“

Erfreulich, so auch die Feststellung D. Reinemers, der Altersdurchschnitt an diesem Abend wurde durch die Anwesenheit von vielen jungen Besuchern bemerkenswert nach unten gedrückt. Also: auf nach neuen Wegen, Jugend empor, Prost!

Apropos: die Weine von Gräfe sind empfehlenswert, zumindest bei Ausstellungseröffnungen. Das sei dem interessierten Publikum mit auf den Weg gegeben.

Dietmar Kunze