Kinderzeichnungen von Holger John und Claus Weidensdorfer in der Radebeuler Stadtgalerie

Wie es zu diesem ungewöhnlichen Kunstprojekt mit den Kinderbildern von zwei namhaften Malern und Grafikern aus dem Dresdner Raum kam, ist schnell erzählt.

Vor etwa einem Jahr fragte ich Holger John, ob er sich vorstellen könne, als Sommergast in der Stadtgalerie auszustellen. Er sagte zu, suchte aber nach einer zündenden Idee, die sich mit den Besonderheiten der Stadt Radebeul verbinden ließe.

Das Kunstkooperationsteam zur Vernissage in der Stadtgalerie mit Dr. Christian Wacker, Holger John, Ulrike

Weidensdorfer, Karin Baum, Angela Hampel, Christian Schiller

Foto: K. (Gerhardt) Baum

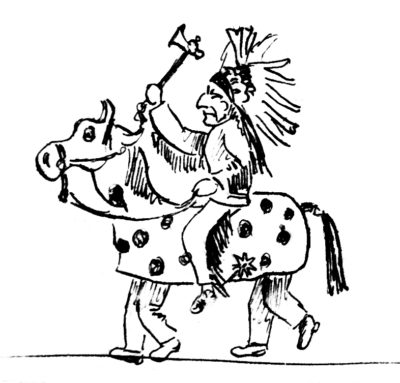

Die fand er in der Jubiläumsausstellung der Städtischen Kunstsammlung. Dort entdeckte ein Kinderbild von Claus Weidensdorfer. Dargestellt war ein mit Buntstiften gezeichneter Indianerkopf, welche zur Initialzündung führte, die schließlich eine Kettenreaktion auslöste. „Wo eine Kinderzeichnung ist, sind bestimmt noch weitere“, hatte sich Holger John gedacht und damit ins Schwarze getroffen. Etwa 50 Blätter aus frühesten Kinder- und Jugendtagen fanden sich bei den Weidensdorfers in einem Pappkarton.

Von sich selbst besaß Holger John über 200 Kinderzeichnungen, denn als Sohn des Malers und Grafikers Joachim John wurde sein Talent frühzeitig erkannt und gefördert. Bereits mit fünf Jahren gewann er den 1. Preis beim Kunstwettbewerb der Ostsee-Anrainerstaaten und als 14jähriger eine Goldmedaille auf der Grafikmesse in Leipzig. Seine Mutter, eine Kunsterzieherin, hatte die Werke des Knaben gesammelt und sorgsam bewahrt.

Zeichenschüler Holger John mit seinem Lehrer Claus Weidensdorfer am 10. Juli um 13.10 Uhr

Foto: Repros K. (Gerhardt) Baum

Wenngleich der Altersunterschied zwischen Claus Weidensdorfer (geboren 1931) und Holger John (geboren 1960) auch knapp drei Jahrzehnte beträgt, hatten sich ihre Wege doch mehrfach gekreuzt. Während Johns Mutter zusammen mit Weidensdorfer studierte, arbeitete John in den 1990er Jahren an der Dresdner Kunstakademie als dessen Assistent. Was beide Künstler verbindet, sind die musisch aufgeschlossenen Elternhäuser, ist die Lust am Figurenerfinden, die Affinität zum Bildträger Papier und das leidenschaftliche Bedürfnis, beständig zu zeichnen, so wie andere reden, singen oder schreiben. Diesen freien Geist, den hintergründigen Humor und einen wachen Blick auf die Welt haben sie sich zeitlebens erhalten.

Von Holger Johns Idee, seine Kinderzeichnungen mit denen von Claus Weidensdorfer gemeinsam in der Stadtgalerie auszustellen, waren sowohl Claus Weidensdorfer als auch dessen Frau Ulrike Weidensdorfer sehr angetan. Aus der Personalausstellung wurde unversehens eine Gemeinschaftsausstellung mit Arbeiten, die bisher noch nie gezeigt worden sind.

Holger John »Indianer am Lagerfeuer« (Detail) 1969,

Wasserfarbe

Bild: Repros K. (Gerhardt) Baum

Der Ausstellungstitel „Indianerland“ steht im weiteren Sinne als Synonym für das „Land der Phantasie“. Zum Komplex der Kinderzeichnungen wurden einige interessante Kontrapunkte gesetzt. So hatte John, der die Ausstellung konzipierte, von beiden Künstlern jeweils zwei Arbeiten aus späterer Zeit eingefügt, zu der sie bereits als freischaffende Maler und Grafiker Anerkennung gefunden hatten. Die Künstlerkollegin Angela Hampel steuerte ebenfalls zwei Kinderzeichnungen bei, gewissermaßen als Beweis, dass Mädchen auch Indianer zeichnen können und wollen. Zu sehen sind u.a. von Claus Weidensdorfer vier alte Schul- und Zeichenhefte, einige Spielzeugindianer aus den 1930er Jahren sowie von ihm geschnitzte und bemalte Holzfiguren aus den 1980er Jahren.

Gedankt sei allen, die sich von Holger Johns Euphorie anstecken ließen und spontan an der Ausstellung „Indianerland“ beteiligt haben.

So steuerte Christian Schiller aus seiner Privatsammlung drei Falschgesichter vom Stamme der Irokesen und die plastische Nachbildung eines Dakota-Häuptlings mit Friedenspfeife bei.

Vom Karl-May-Museum wurden leihweise ein Tipi und vier lebensgroße – von Wind und Wetter arg mittgenommene – Indianerfiguren zur Verfügung gestellt, deren einstiger Daseinszweck das Werben für den Konsum von Tabakerzeugnissen war. In seinem Redebeitrag zur Vernissage betonte der neue Direktor des Karl-May- Museums Dr. Christian Wacker, wie sehr es ihn freut, dass es zwischen dem Karl-May-Museum, der Dresdener Galerie Holger John und der Radebeuler Stadtgalerie zu dieser Kunstkooperation gekommen ist. Für eine weitere Zusammenarbeit zeigte er sich aufgeschlossen. Auch wies er noch einmal darauf hin, dass die positive Einstellung vieler Deutscher gegenüber den indigenen Völkern vor allem auch durch die Bücher von Karl May geprägt worden ist. Selbst wenn sich dieser dabei vieler Klischees bediente, die schon damals mit der Realität weit auseinandergingen.

In Bezug auf seine eigenen Arbeiten äußerte John, dass „aus Beobachtung, Erlebtem und Erdachtem ein phantastisches, skurriles, poetisches und dramatisches Weltbild-Theater“ entstanden sei.

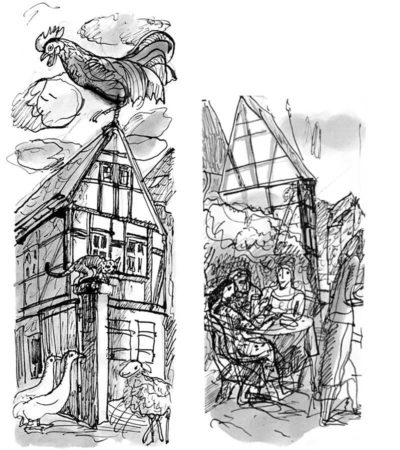

Claus Weidensdorfer »Winzerumzug« (Detail) 1946, Tusche

Bild: Repros K. (Gerhardt) Baum

Und von Coswig aus gesehen – wo Claus Weidensdorfer aufgewachsen ist – wird das Indianerland wohl bereits in Radebeul hinter den blauen Bergen begonnen haben, denn dort befindet sich das Karl-May-Museum. Sicher wird er auch noch Patty Frank erlebt haben, wie er Pfeife rauchend in der Blockhütte am Kaminfeuer saß und von seinen Reisen in ferne Länder abenteuerliche Geschichten erzählte.

Spannend ging es aber nicht nur bei den Indianern zu. Da gab es das Land der Zwerge, die aufregende Zirkuswelt oder unmittelbar vor der Haustür den Winzerumzug mit vielen obskuren Gestalten. Als Jugendlicher begann er sein Umfeld durchaus mit anderen Augen zu sehen. Themen wie Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau wurden nun reflektiert.

Ähnliches kann man auch bei John beobachten. Die Helden seiner Kindertage sind Indianer, Cowboys, Ritter, Millionäre oder Friedensfahrer. Detailreich schilderte er eine Schlägerei im Saloon oder was er durch Kinderaugen beim Kneipenbesuch mit dem Vater alles wahrgenommen hat. Er interessierte sich für Timur und seinen Trupp sowie die Kinder in Vietnam. Die Orte des Geschehens führen den Betrachter vom Mittelmeer über die Hölle ins Gruselschloss und von dort in einen Lampenladen. Die Phantasiewelten beider Künstler bieten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen Anregung, Genuss und Vergnügen.

Zur heiteren Eröffnungszeremonie am 13. Juli hieß Holger John alle „Träumer, Hochstapler, Veganer, Eingeborene, Frei- und Querdenker willkommen im „Land der Phantasie“, dem Mittelpunkt der Welt“. Als Künstler und Kurator dieser Ausstellung zündete er ein Feuerwerk und löste damit viele Impulse aus, die zum Nachdenken anregen, wie die Potenziale unserer Stadt neu verknüpft werden könnten. Auch hat sich uns allen eine völlig andere Seite von Claus Weidensdorfer offenbart und wir fragen uns, warum sind wir nicht selbst auf die Idee gekommen? Fehlte es etwa an Phantasie?

Eine Botschaft der Ausstellung könnte sein: Lasst den Kindern Raum und Zeit zum Träumen, für Neugier, Abenteuer und zum Geschichtenerzählen. Die kindliche Phantasie ist ein sprudelnder Quell, aus dem wir ein Leben lang schöpfen.

Karin (Gerhardt) Baum