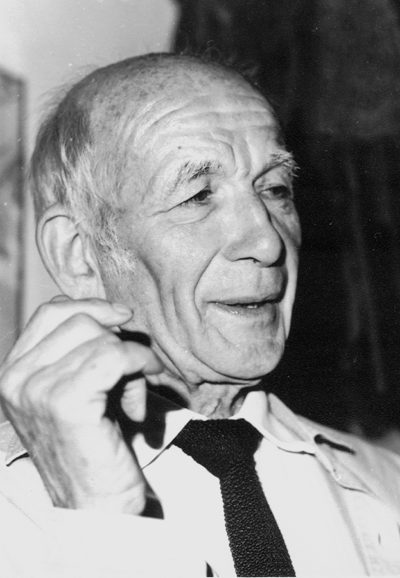

Wir, die Ärztin und der Schreiber des Artikels, kennen uns seit über 40 Jahren und unsere Bekanntschaft ist hauptsächlich auf unsere Kinder, genauer gesagt, Bertram und Tilmann, fokussiert, die seit der 1. Klasse gute Freunde sind. Über die Jahre verteilt hat es aber auch ein paar persönliche Begegnungen gegeben, ohne dass es um die Söhne ging. Wir sind nicht auf Du-und-Du, aber man kann vielleicht sagen, wir anerkennen und schätzen uns. So weit, so gut, doch genügt das, um das Leben und Wirken einer Ärztin in Radebeul richtig darzustellen? Das Porträtschreiben hatte ich in der „Vorschau“ schon geübt, diese Personen hatten aber immer etwas mit Bauen oder Kunst zu tun, bei der Medizin dagegen betrete ich Neuland. Und es gibt sicherlich ein paar Leser, die die ehemalige Kinder- und Jugendärztin Dr. Marianne Kazmirowski kennen, vielleicht sogar besser als ich, wenn sie vor Jahren von ihr untersucht worden sind, ehe sie in die Schule kamen. So viel als Einleitung, fangen wir am besten bei der Kindheit an.

Marianne Dittrich wurde am 8. März 1937 in Görlitz geboren und verbrachte da trotz der Kriegsjahre eine gute Kindheit. Hier ging sie zur Schule und ab 1951 auch zur Oberschule, wo sie 1955 das Abitur erwarb. Aus Mariannes musikalischer Veranlagung wurde kein Berufsziel, sie hatte den Wunsch Ärztin zu werden und Menschen zu helfen. Die Humboldt-Uni in Berlin war eine gute Adresse, ein Medizinstudium hier zu beginnen. Mit dem Physikum in der Tasche setzte sie dann das Studium in Dresden an der Medizinischen Akademie bis zum Abschluss 1960 fort. Im Laborkurs in Berlin, der zum Studium dazugehörte, lernte sie den Chemiker und späteren Ehemann Dr. Hans-Georg Kazmirowski (1930-2009) kennen. Bei gelegentlichen Konzertbesuchen stellten sie gemeinsame Interessen fest. Der Partner war etwas älter und wurde so bereits 1958 mit seinem Studium fertig. Er folgte einer Berufung an das damalige AWD (Arzneimittelwerk Dresden) nach Radebeul. Damit war für sie klar, dass sie sich nach ihrem Examen als Ärztin um eine erste Anstellung als Pflichtassistentin in Radebeul kümmern würde. Im Jahre 1961 fand dann die Hochzeit (fortan der gemeinsame Name Kazmirowski) statt, was damals auch eine Bedingung war, um eine Wohnung beziehen zu können. Nach der Promotion durfte sie den Doktortitel tragen.1962 erfolgte die Approbation, die Anerkennung eines Arztes mit entsprechender Ausbildung und Fähigkeit zur Tätigkeit als Arzt. Bis 1964 arbeitete Dr. Marianne Kazmirowski unter Chefarzt Dr. Herzog in der Abteilung für Innere Erkrankungen des Radebeuler Krankenhauses, wozu auch die Arbeit in der Infektionsabteilung gehörte. Als 1964 der erste Sohn Christian geboren wurde, ergab sich für sie eine Anstellung als Betriebsärztin des AWD in Radebeul. Aus familiären Gründen folgte eine kürzere Tätigkeit in der Ärzteberatungskommission (Gellertstraße), wodurch sich eine erweiterte Sicht auf die medizinischen Einrichtungen in der DDR ergab. Ab 1969 war der Weg klar, der Frau Dr. Kazmirowski für viele Jahre als Kinder- und Jugendärztin beschäftigen sollte. Ihr Arbeitssitz war nun die Meißner Straße 115, von wo aus Dienstgänge, bzw. -fahrten ins Kreisgebiet erfolgten. Zu ihrem Arbeitsgebiet gehörten Untersuchungen in Kindergärten, Einschulungsuntersuchungen, ggf. auch Elternberatungen, Schuluntersuchungen an den jeweiligen Schulstandorten und gelegentliche Beratungen im Rathaus Dresden. Im Unterschied zu eigentlichen Kinderärzten (z.B. Frau Dr. Mannfeld-Hartung und Frau Dr. Engelmann) war das eine rein präventive ärztliche Tätigkeit.

Der zweite Sohn der Familie Kazmirowski, Bertram, heute Gymnasiallehrer, wurde 1972 geboren – er dürfte Lesern der „Vorschau“ eigentlich kein Unbekannter sein.

Als nach 1980 mit dem Bau des neuen Bettenhauses die Zuordnungen im Radebeuler Krankenhaus neu geordnet wurden, kam die Kinder- und Jugendärztliche Betreuung in das Haus 1 des Krankenhauses (Dr. Lehmann), wieder eine örtliche Umstellung aber die gleiche Arbeit. Der Kreis Dresden-Land war groß und die erforderlichen Besuche z.B. in Cossebaude, Radeburg oder Medingen mussten meist mit dem eigenen Auto absolviert werden.

Ich war erstaunt, was alles von einem Arzt in dieser Funktion erledigt werden musste und wie viel Verantwortung an der Tätigkeit hing: Gesundheitsüberprüfungen in den Kindergärten (Das lag ihr immer besonders am Herzen!) und Schulen, Erkennen von Fehlentwicklungen der Kinder bei Sprache, Gehör und Orthopädie, dazu Informationen an die Eltern bzw. Überweisungen an die Fachärzte, Hygienekontrollen in den Einrichtungen, Überprüfung der Schulspeisung, erste Einschulungsuntersuchung mit 5 Jahren, zweite Untersuchung ein halbes Jahr vor Schulbeginn, Impfaktionen – in der DDR gab es Pflichtimpfungen (Frau Dr. Kazmirowski glaubt nach wie vor, dass das richtig war), jetzt wird auf freiwilliger Basis geimpft – , gelegentliche Teilnahme an Elternabenden, Elterneinzelgespräche bei Bedarf. Nach der Wende blieb die Arbeit bis zu ihrem gewünschten Ausscheiden 1999 fast gleich, jedoch war die Arbeitsstelle erst in Dresden und dann in Meißen (Kreisreform).

Ob die übliche Entwicklung als Arzt in einer Klinik – Facharzt, Oberarzt, Chefarzt – sie als Berufsbild mit vielleicht besseren Verdienstmöglichkeiten nie interessiert hatte, frage ich sie. Nein, sie wollte immer diese Arbeit mit Kindern und außerdem hatten beide Ehepartner ausreichend verdient, um sich viele Wünsche erfüllen zu können. Als besonderen Dank für ihre langjährige Arbeit in der Gesundheits-förderung erhielt Dr. Marianne Kazmirowski von der Bundesvereinigung für Gesundheit 1994 die „Hildegard-von-Bingen-Medaille“. Zusammen mit den Krankenkassen und dem Bilzbund hat sie nach der Wende Gesundheitsfeste in Radebeul organisiert, die den Menschen helfen und die Erinnerung an den Naturheilkundler F. E. Bilz wach halten sollten.

Und wie sieht ihr Leben heute aus ohne den beruflichen Alltag? Nun, wichtig ist zuerst, dass es ihr gesundheitlich so weit gut geht, weil sie gern verreist. Dann wäre da noch die Gartenarbeit in Lindenau zu nennen, da ist immer mal was zu tun. Die Entwicklung ihrer neun Enkelkinder (6 beim älteren Sohn in Tschechien, 3 beim Dresdner Sohn) verfolgt sie mit großem Interesse – einzeln halten sie sich in den Ferien gern bei ihr auf. Und dann ist ihr noch die Mitwirkung in der Kantorei der Kötzschenbrodaer Friedenskirche wichtig, wo sie seit 46 Jahren im Chor singt, was mir schon imponiert! Manchmal gibt es auch Treffen im kleinen Kreis mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei Kaffee oder Wein: „Wissen sie noch …?“ Und schließlich soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass sie gern der „Vorschau“ hilft und nicht nur in ihrem Umfeld der Goethestraße unsere Hefte verteilt – Dankeschön bei der Gelegenheit!

Warum ich das alles jetzt schreibe, fällt mir gerade wieder ein. Ja, verehrte, liebe Frau Doktor Kazmirowski wir von der „Vorschau“ gratulieren Ihnen auf das Herzlichste zu Ihrem 80. Geburtstag am 8. März und wünschen Ihnen weitere ausgefüllte und glückliche Jahre bei bester Gesundheit im Kreise von Familie und Freunden!

Dietrich Lohse