Das Motto, oder, wie wir damals gesagt hätten, die Losung für den heutigen Abend spielt auf Ereignisse an, die vor dreißig Jahren geschahen. Im Herbst des Jahres 1989 stand die, wie sie sich gern selbstkritisch nannte, Partei- und Staatsführung eines eingemauerten zornigen kleinen Landes im Schatten des Großen Bären, einmal mehr vor der Wahl, sich ganz im Sinne Brechts ein neues Volk wählen oder dem aktuellen Volk, das gerade dabei war, sich glücklich aber bestimmt als solches zu fühlen, ein paar Angebote machen zu müssen. Scheinbar etwas klarer sehend, als die greise Führungsetage, verkündete Kronprinz Egon Krenz daraufhin vollmundig: Wir haben die Wende eingeleitet. (DER also war das. Das zu wissen, gehört zur Erinnerungskultur. Und wer heute meint, etwas davon sei unvollendet geblieben, wende sich bitte vertrauensvoll an ihn). Krenz hatte damit jedenfalls gehofft, das Ruder noch einmal rumreißen und retten zu können, was nicht mehr zu retten war.

Das schlechte Beispiel hat, wie so oft, Schule gemacht. Seither verkünden nach jeder Wahl Politiker fast aller Farben, die Botschaft verstanden und die Wende eingeleitet zu haben. Dem Mainstream gehorsam und den bunten Blättern mit den großen Buchstaben, folgen sie willig jeder möglichen oder unmöglichen Auffassung, biegen sich wie ein Rohr im Wind in immer wieder neue Richtungen und wundern sich, nicht als Persönlichkeiten wahrgenommen zu werden.

Zurück zum Thema: Mir ist beim ersten Hören dieser beiden Worte ganz spontan der alte Mantel meines Großvaters eingefallen. Sein ehemals guter – nein, teurer, also sehr guter – Stoff war inzwischen vom vielen Tragen ziemlich abgeschabt und an manchen Stellen schon etwas speckglänzig. In der schweren Zeit nach dem Krieg – mal Hand hoch, wer sich daran noch erinnert – wurde der Mantel gewendet, er wurde auseinandergetrennt und mit der bisherigen Innenseite nach außen wieder zusammengenäht. Da war er wieder wie neu.

Ich halte es für ein großes Glück, daß nur die Generation 70+ diese Jahre noch aus eigenem Erleben kennt. Freilich darf das Wenden eines Mantels noch zu den sinnvollen Erscheinungen jener Jahre gerechnet werden, das sich im Sinne der Ressourcenschonung auch heute noch lohnen könnte. Hier dürfen wir also mal zu Recht stolz sein auf unsere Großväter und vor allem natürlich auf unsere Großmütter, denn die haben genäht, während die Männer bloß im Kriege waren.

Doch wie die Wahlergebnisse zeigen, ist das Glück brüchig. Und wenn die Borisse und Donalds dieser Welt ihre paranoiden Egoismen weiterhin so ungehemmt ausleben wie bisher, werden wir hier im Gauland eine neue schwere Zeit kaum vermeiden können.

Inzwischen hat ja das Klima von sich aus die Wende eingeleitet. Es hat dabei weder auf Wahlvölker noch auf Mehrheitsverhältnisse, geschweigen denn auf Chinesen Rücksicht genommen.

Aber unser Thema heißt ja Radebeul.

Die heißen Sommer nützen dem Wein und helfen Heizkosten sparen – also was solls, haltet den alten Mantel, gewendet oder nicht, in den Ostwind und freut euch des Sommers.

Was aber bedeutete es vor dreißig Jahren wirklich, einen Mantel zu wenden, der Radebeul hieß?

Von Kötzschenbroda etwa wurde nichts weniger als das komplette Schicksal gewendet. So ist es zwar heute auch kein Dorf mehr, aber es gibt auch keine WBS 70 Wohnblocks. Es läßt sich hier leben und es gibt mehr besuchenswerte Gastwirtschaften, als in einer Woche zu bewältigen sind – aus meiner Sicht eher ein Grund zu Dankbarkeit als zum Protest.

Wo früher Gärtnereien waren, gibt’s es jetzt Wohnparks. Dafür kommt das Gemüse aus Holland. Das schafft neben wichtigen Arbeitsplätzen im Transportwesen und in der Automobilindustrie vor allem Treibhausgase.

Wo früher Kulturhäuser waren, gibt es jetzt Eigenheime. Dafür entstand im Osten der Stadt ein Kulturbahnhof, der seinen Namen zurecht trägt und ebenfalls alle Anerkennung verdient.

Der Bahnhof in Radebeul West ist zwar auch kein Bahnhof mehr, dafür heißt er wieder Kötzschenbroda. Offenbar versteht es die Bahn, auch ohne Höfe Akzente zu setzen. Die Vorstände in Saarbrücken und Berlin wissen einfach, was außer Fernzügen in Radebeul ankommt.

Solange es noch steht, steht das schöne alte Empfangsgebäude unter Denkmalschutz. Gäbe es in Radebeul ein Wettbüro, könnten Wetten abgeschlossen werden, wie lange es noch steht. Der sogenannte freie Markt bewirkt da gar nichts, jedenfalls nichts Sinnvolles.

Als das Postamt in West noch kein Papierladen war, gingen zwar die Türen schwerer auf, aber es konnten mehr Leute in der Schlange stehen, ohne naß zu werden.

Erstaunlicherweise stehen vor Feiertagen heute noch fast so viel Leute vor der Post in der Schlange, wie sonntags beim Bäcker. Das hätte es früher nicht gegeben: sonntags beim Bäcker Schlange stehen.

Die 4 – also die Straßenbahn gleichen Namens – kommt immer noch aus Weinböhla, fährt aber nicht mehr nach Pillnitz. Das ist insofern schade, als das Dampfschiff von hier aus auch nicht mehr nach Pillnitz fährt. Aber das hängt nun wieder mit dem Wasserstand und der hängt damit zusammen, daß das Klima, wie angedeutet, die Wende eingeleitet hat.

Die Klimawende – offiziell wird immer noch sanft von Klimawandel gesprochen, vielleicht, weil dabei keine Treuhand gebraucht wird – die Klimawende also ist ja nach fundamentaler Erkenntnis des ultimativen Oberamerikaners eine Erfindung der Chinesen. Dem folgend ist es an der Zeit, die Grenzen dicht zu machen, auf daß die Chinesen ihre Erfindung für sich behalten. Sollen sie das Klima doch alleine wendeln – wir machen da einfach nicht mit.

Da können wir uns nun endlich einbringen: 40 Jahre lang hatten wir uns im Nichtmitmachen geübt, bis wir dann im Herbst 89 gar nicht mehr mitgemacht haben, und der Krenz die Wende – aber das sagte ich ja schon.

Bis dahin war das ein Tanz auf dem Vulkan, der nicht wenige das Leben und viele die Freiheit gekostet hatte. Dann haben die Chinesen – schon wieder die – ein Beispiel gegeben, wie himmlischer Frieden auch aussehen kann. Da war es wirklich gefährlich, die Meinung zu sagen, oder gar die Wahrheit, was ja nicht unbedingt dasselbe sein muß.

Entsprechend hoch war die Angst.

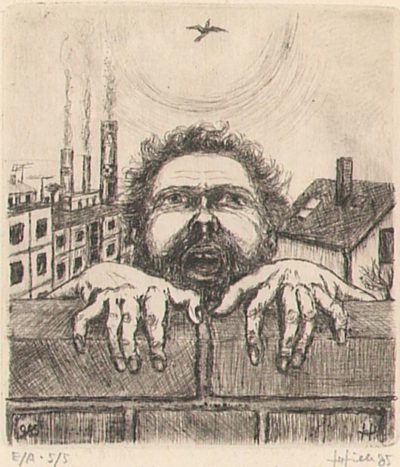

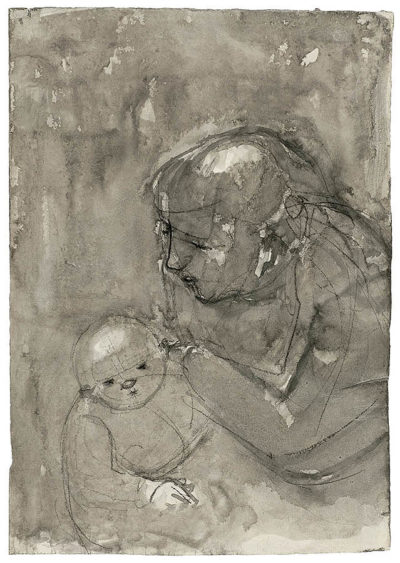

Auf einem Bild, das Dieter Beirich im November unter dem unmittelbaren Eindruck der Montagsdemonstrationen malte, wird sie in ihrer ganzen Vielschichtigkeit greifbar. Er hat es mir später geschenkt, weil ich keinen Grund sah, mit ihm anders zu reden als mit jedem anderen Menschen.

Der Tanz auf dem Vulkan wurde mit dem Tanz auf der Mauer belohnt. Die stand zwar nicht in Radebeul, aber viele haben mitgefeiert. Und plötzlich war die Welt ganz klein geworden. Rom, Paris, New York – über Nacht erreichbar – es war getan, fast eh gedacht. Enttäuscht waren zuerst nur die, die nach 12 oder fünfzehn Wartejahren endlich ihren Trabi abholen durften: Zwölf, fünfzehn Jahre Hoffnung, und im Moment der Erfüllung gibt’s plötzlich richtige Autos und richtige Bücher und richtige Marmelade … Über nachfolgende richtige Enttäuschungen wird zu reden sein – zum Teil rühren die sicher daher, daß wir vor lauter Freude vergessen hatten, was uns Goethe – der jüngst seinen 270. Geburtstag hätte feiern können, wenn das menschenmöglich wäre – mit auf den Weg gegeben hatte. Jetzt nicht gleich einschlafen, ich weiß,

die Schulen aller Zeiten ham uns den vermiest,

so daß den Goethe heute eben

keiner kennt und keiner liest

Und keiner mehr glaubt den weisen Schluß:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muß –

Täglich: und nicht nur in einer glücklichen Nacht im November, bei der auch noch der Zufall seine Hände im Spiele hatte. So richtig paßt mir das, ehrlich gesagt, auch nicht, aber der Mann hatte einfach Recht. Ich bin übrigens inzwischen lange genug aus der Schule raus, um wieder sagen zu können, von Zeit zu Zeit les ich den Alten gern …

In diesem Sinne stimmt nun tatsächlich, was auf einigen dieser Plakate zu lesen war, die wochenlang den Anger verunzierten: Der Egon hat die Wende tatsächlich nicht vollendet – wie denn auch?!

Wir haben ihm das abgenommen, jeder für sich und alle miteinander und wir werden bis an unser mehr oder weniger seliges Ende damit beschäftigt sein:

Immer tapfer, immer heiter, wenden wir uns täglich weiter.

Und wenn das hier nicht klappt, wende ich mich weiter!

Thomas Gerlach, Sept. 2019