Spaziergang mit Carl Romer durch die Große Kreisstadt Coswig (Teil 6)

Der Sommer neigt sich dem Ende, obwohl uns die Tagestemperaturen noch sehr verwöhnen. Ich sitze in meinem grünen Garten, genieße ein oder vielleicht zwei Glas Goldriesling, eine Sorte die ich selbst anbaue. Dabei blicke ich zurück auf meine sehr gute Weinernte, denn die Menge und auch die Qualität, hier mit 68 °Oe, sind ein Ergebnis des Jahres und meiner investierten Arbeit.

Wie seit langem lese ich Fontanes “Wanderungen durch die Mark Brandenburg”, da schreckt mich mein Handy beim Lesen aus dem Band 5 “ fünf Schlösser” hoch. Ich suche und finde es unter meinen gemachten Notizen, denn das eine oder andere Schloss muß ich unbedingt noch besuchen!

Ich hebe ab und höre die sehr erregte Stimme eines mir bis dahin noch unbekannten Bürgers aus Coswig. Er sagt, “Ich stehe gerade neben der Karrasburg im Garten und von der Stele herunter fordert mich Herr Romer auf, Sie sofort anzurufen und Sie zu bitten, in einer dringenden Angelegenheit sofort zu erscheinen!” Mehr konnte mir der erregte Bürger nicht übermitteln. Ich dachte, Herrn Romers Wunsch kann ich ja wohl nicht ausschlagen, denn wir haben ja schon diverse Spaziergänge durch unsere gemeinsame Heimatstadt gemacht.

Also rauf aufs Radel und schnell hin zur Karrasburg. Herr Romer bat mich gleich, dass ich ihn von der Stele herunter helfe. Gesagt getan, mussten wir uns auf die Ruhebank daneben setzen. “Was gibt es denn so dringend, dass Sie mich sofort zum Kommen bitten?” sagte ich umgehend. Ich war schon sehr über seine Erregtheit erstaunt, denn dies ist für sein Befinden nicht gerade förderlich.

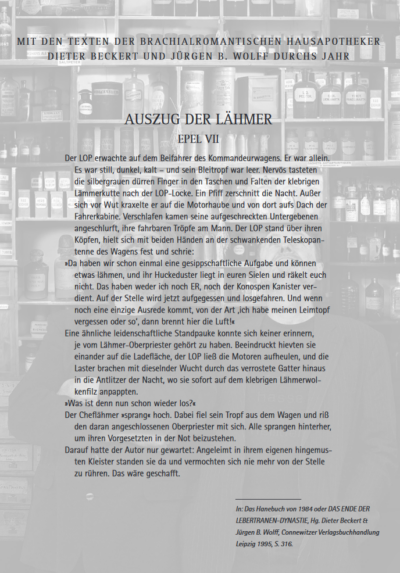

Interkultureller Garten, der Bereich vom rot-weißen Band bis zur Grundstücksgrenze rechts soll für die Baumaßnahmen,gerodet werden. Foto: H. Trapp

“Lieber Herr”, begann er nach einem kurzen Luftholen,“Ich dachte immer, die Zeiten sind vorbei, aber gestern sitzen hier an dieser Stelle doch zwei mir nicht bekannte Angestellte der Stadtverwaltung und diskutierten über geplante Massnahmen zur Umsetzung des Baubeschlusses des Stadtrates zum Bau des kombinierten Rad- Fußweges “Grüner Westring”. Ich war also ein ungewollter Zeuge eines wohl noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Inhalts. Sie konnten ja nicht ahnen, dass ich weiter am Geschehen meiner Stadt teilhabe und dafür offene Ohren besitze. Denn in Erinnerung blieb mir sofort, dass Sie und Frau Obst mir im 2. Teil unseres grünen Spazierganges das Refugium des “Interkulturellen Gartens” zeigten und dabei schon auf den o.g. unredlichen Beschluss des Stadtrates vom 2.11.2022 zum Bau des Radweges hinwiesen. Dies habe ich nicht vergessen und Sie deshalb umgehend hierher bestellt”.

Ich war ebenso wie er erstaunt über den Inhalt dieser “abgehörten Nachricht”, denn davon hatte auch ich noch keine Kenntnis, obwohl die Hinweise aus den Ausschusssitzungen nichts Gutes erwarten ließen. Eine Nachfrage bei der UNB (Untere Naturschutzbehörde des Landkreises) erbrachte jedoch noch keinen neuen Sachstand zum erforderlichen naturschutzfachlichen Gutachten zum “Grünen Westring”, das die Stadtverwaltung im Baubeschluss durch ein Büro erarbeiten lassen wollte. Ebenso war die Stadtverwaltung von der UNB im Januar 23 neu beauflagt worden, das Gutachten zur Mountainbikestrecke zu überarbeiten.

Dies alles beunruhigte Herrn Romer sehr, denn wie kann man von einer “Grünen Stadt” sprechen, wenn eine grüne Zone fast im Zentrum der Stadt umgestaltet werden soll, ungeachtet der Notwendigkeit von sicheren Radwegen. “Habt Ihr denn keine Alternativen für die geplante Trasse von der Weinböhlaer Str. bis zum Hirtenweg prüfen lassen?”, wollte Herr Romer wissen. “Die haben wir selbst natürlich geprüft, ohne planerische Leistungen ausgeschrieben zu haben. Und wir gehen auch davon aus, dass dies reale Alternativen wären und einen unkomplizierten Trassenverlauf für sichere Radwege darstellen. Noch dazu kommt die Einsparung von Bauleistungen, die bei der Trasse im “Grünen Westring” jedoch den Haushalt der Stadt belasten”. Dabei informierte ich ihn aber auch über die ausgewiesenen Fördermittel von Bund und Landkreis. “Was ist dies aber alles gegen eine 8m breite Trasse durch dieses schöne Refugium des Gartens mit diversen geschützten Tieren und deren Rückzugsräumen”, antwortete er verärgert. Leider konnte ich ihn noch nicht über konkrete Zahlen des Beginns der Massnahme aufklären, denn nun muss ich selbst in die Spur gehen und Informatioen einholen.

Und nun heute am 7.10., ich wache auf und das Amtsblatt liegt im Kasten. mit dem Artikel der Stadtverwaltung zu “E-Fähren und Radwegenetz im Landkreis- Grüner Westring” und auch die SZ vom 7.10. mit dem Artikel “Hier werden Fördergelder mit Fördergeldern plattgemacht”, worin besorgte Bürgerinnen und Bürger ihre Besorgnis über den beschlossenen Bau des Radweges ”Grüner Westring” äußerten. Damit nimmt die Eskalation des Vorganges seinen Weg und wohin wird er führen?

Also düse ich sofort zu Herrn Romer und zeige ihm die besagten Artikel. Bloß gut, dass sein Haupt so fest auf der Stele verankert ist, denn er wäre fast von derselben gefallen. Dies konnte ich ja nicht zulassen und stützte ihn mit voller Kraft, um das kulturelle Erbe der Großen Kreisstadt Coswig zu erhalten. “Jetzt seid Ihr am Zuge, um dieses Vorhaben zu stoppen”, forderte er mich sehr energisch auf. “Dies wird nicht so leicht sein”, erwiderte ich.

“Die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat sind unberechenbar und durch die bisherige Unkenntnis der Bevölkerung dazu, wird es ein steiniger Weg der Verhinderung werden. Mal sehen, was der Fördermittelgeber für “efair” zur Beseitigung von Grün in einem Klimaprogramm dazu sagen wird”, versuchte ich Herrn Romer zu beruhigen. “Lieber Herr Romer, entschuldigen Sie mich nun für heute, ich muss los und die Coswiger wie auch immer wachzurütteln, was hier in ihrer Stadt passiert. Ich komme bald wieder, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Bleiben Sie weiter aufmerksam, wenn Sie hier im Garten Infos aufschnappen!”

”Gehen Sie nur, lieber Herr und tun Sie Ihre Bürgerpflicht, denn soviel ich in der heutigen Zeit schon mitbekam, haben wir jetzt Demokratie.

Donnerwetter, dachte ich, was dieser weise Mann so alles sagte!

Und nun an die Arbeit!

Eberhard Bröhl