Foto: I.Meffert

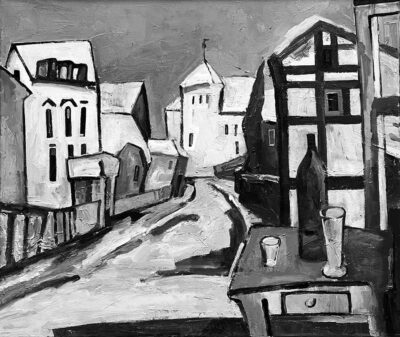

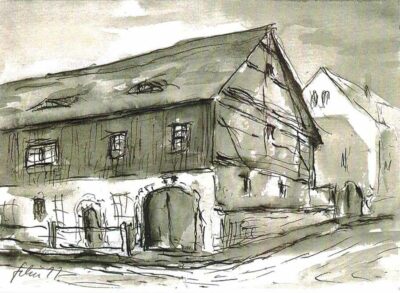

Weinbergsbilder von Anita Rempe und Pit Müller in der Hoflößnitz

Es ist eine unendliche Geschichte: Eingewiegt in die sanfte Bewegung der steinernen Mauern, die, dem leichtwelligen Verlauf der Hänge folgend, dem Weinstock Lebensraum schaffen und dem Winzer Arbeit; eingesponnen und umgarnt vom rötlichen Geflecht der Reben, die ihre Daseinsfreude in immer weiter ausgreifenden Ranken ausspielen und ihre Lebenslust in saftige Trauben gießen; bestrahlt schließlich von der Sonne, die den Stein erwärmt; eingehüllt aber auch von grauen Nebelschwaden, die die Wirklichkeit in eine andere Dimension heben, dann und wann sogar von Schnee überrascht, der selbst zu unserer Zeit schon häufiger fiel – dort, immer mittendrin, sitzt der Maler mit Block und Stift und läßt die Dinge wirken.

Der Ereignisreichtum derartiger Lebensfülle in der Stille des Weinbergs – und wenn nicht gerade Traktoren oder Motorsensen unterwegs sind, ist es dort erstaunlich still – führte den Radebeuler Maler und Grafiker Peter Pit Müller mit logischer Konsequenz zur Ausstellung Mittendrin, die er vor zwei Jahren hier in der Hoflößnitz gemeinsam mit André Uhlig gestaltete. Damals also sind zwei Männer gemeinsam durch die Weinberge gewandert, haben gemalt und gezeichnet und eine erstaunliche Bildfülle mit nach Hause gebracht.

Es liegt nahe, daß es dabei nicht bleiben konnte. Eine unendliche Geschichte hat nun mal die fatale oder schöne Angewohnheit, immer wieder weiterzugehen. Pit ist, wie er selbst sagt, mit dem Weinberg einfach noch nicht fertig. Wer wollte ihn dafür tadeln? Wer wollte ihm gar zürnen, wenn er immer wieder in den Berg steigt – ja, durchaus auch mal mit einem guten Tropfen im Gepäck – und Erholung sucht für die geplagten Augen? Die können sich angesichts eines Reisighaufens entspannen, dessen grafische Raffinesse Pit zum Bild werden läßt. Wenn überall nur Ordnung herrscht, sagt der Maler dazu, wenn es nichts mehr gibt als rechte Winkel, muß die Wildnis gemalt werden. Unsere Augen brauchen etwas, woran sie sich festhalten können. Ganz nebenbei führt uns eine Ausstellung wie diese eindrucksvoll vor Augen, wie glücklich wir hier unter den Weinhängen sein können, mitten in der Stadt so viel lebendige grüne Natur zu haben. Weinbau, das darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, ist hier im Elbtal vor allem auch Landschaftspflege.

Spätestens hier ergibt sich für Pit ein schöner Gleichklang mit seiner genialen Kollegin Anita Rempe. Sie sieht das scheinbar allgegenwärtige Chaos in den Köpfen trefflich gespiegelt im tausendfachen Durcheinander der Reben und Ranken. Gleichzeitig ist sie stets aufs Neue fasziniert von dem sich so störrisch gebenden Gestrüppe, das der Winzer mühsam zu bändigen sucht. Wie unser aller Leben auch, zeigt es immer wieder überraschende Wendungen.

Anita fühlt sich in Manchem den Reben nahe. In ihr wohnt ein ständig neu aufkeimendes Bedürfnis zum Anderssein, ein starker Wunsch nach Neubeginn. Sie könnte kein Bild zweimal malen.

Die diplomierte Grafikerin ist in Magdeburg geboren und seit zehn Jahren im Gauernitzer Fischerdorf ansässig. Dort hat sie sich im Überschwemmungsgebiet hochwassersicher eingerichtet. Natürlich entstehen da auch ihre Ölbilder, in denen sie ihre in der Natur gewonnenen Eindrücke auf immer wieder erfrischende Weise verarbeitet. Anita hat fürs Puppentheater gearbeitet und als Trickfilmzeichnerin. Ein paar Jahre lang war sie – wie Pit auch – Mitglied der Künstlergemeinschaft Atelier Oberlicht. Und wie Pit hat sie sich in einem Zusatzstudium der Kunsttherapie zugewendet. Das Studium und das daraus resultierende Papier waren nötig, therapeutisch arbeiten zu dürfen – es zu können, bedarf es noch ganz anderer Voraussetzungen. Da ist vor allem Einfühlungsvermögen gefragt. Dank ihrer unverstellten, munteren Begeisterungsfähigkeit fällt es Anita leicht, auf andere Menschen, vor allem auf Menschen, die anders sind, zuzugehen. Über viele Jahre hinweg haben beide dann in unterschiedlichen Einrichtungen und Projekten sehr segensreich wirken können. Ihre eigentliche Passion, die Kunst, haben sie dabei nie aus den Augen verloren.

Pit ist in Leipzig geboren, über Jahrzehnte hinweg aber zweifellos ein waschechter Radebeuler geworden. Er hat Glas- und Keramikmalerei gelernt und dabei ein solides Handwerkszeug erworben. Es spricht sich ja langsam wieder herum, daß die Kunst so ganz ohne Handwerk doch nicht auskommt. Pit hat dann an der Dresdner Hochschule Malerei studiert. Er ist seit 1982 selbstständiger Maler. Seine Sujets findet er in den vier Elementen. Besonders dem Wasser hat er im Laufe der Jahre viel Aufmerksamkeit gewidmet, wobei stets das fünfte Element, der alles verbindende Geist, durch die Hand mit aufs Bild kam.

Foto: I.Meffert

Die Hand hat das Malen gelernt über die Jahre. Das kommt ihm nun zu Gute, da die Sehkraft nachläßt – eigentlich Höchststrafe für einen Maler –, aber die Hand weiß auch so, was zu tun ist: Die Bewegungsabläufe sitzen einfach. Beim Wandern und Verweilen im Weinberg entstehen größerformatige Skizzen und manchmal auch Fotografien, die später zu Hause im Atelier zu Bildern komponiert werden.

Ein fröhlicher Zufall – Anita fremdelt ein wenig mit dem Wort, mir aber gefällt es, weil ich den Zufall persönlich nehme – ein fröhlicher Zufall also hat dafür gesorgt, daß sich Anita und Pit spontan entschlossen haben, das Thema Weinberge noch einmal gemeinsam für eine Ausstellung zu bearbeiten. Besonders für Anita ist es wichtig bei solch einer Aufgabe ein Gegenüber zu haben. Und schon saßen sie malend und zeichnend und schauend und vor allem atmend mittendrin zwischen den Reben. Wenn’s sein sollte, sind sie auch mal allein losgelaufen. Zudem haben sie Bild-Erfahrungen von außerhalb in ihre Betrachtungen einbezogen. So ist Pit besonders dankbar dafür, daß ihn sein Freund und Mäzen Frank Biermann nach Lanzarote eingeladen hatte. Dort, wo die Rebe in schwarzen Lavakratern gedeiht, haben die beiden Männer weinfreudig die Landschaft erkundet. So manches Bild dieser Reise ist hier zu sehen.

Und dann geschah etwas, das eigentlich gar nicht geschehen kann: Anita und Pit malen, unabhängig von einander im jeweils eigenen Atelier und freilich auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen, die gleichen Bilder. Auf der Einladungskarte ist das eindrücklich zu sehen. Namen sind nicht wichtig, sagt der abgeklärte Pit dazu, wichtig ist das Bild, das Entstehen.

Nun, vielleicht sind Namen wirklich nicht wichtig. Aber wichtig ist, davon bin ich zutiefst überzeugt, die Persönlichkeit, die hinter einem Bild steht. Pit und Anita sind sich insoweit ähnlich, als sie beide ausgeprägte Persönlichkeiten sind. In ihren Weinbergsbildern scheint nach meinem Empfinden eine partielle Geschwisterlichkeit auf, ein Gleichklang der Begeisterung angesichts der Elemente. Diese Begeisterung ist es, die Begeisterung für die leichtwelligen sonnenbeschienen Hänge, für die seit Jahrhunderten gepflegten Trockenmauern und den Wein, die die unendliche Geschichte weiterleben läßt, wie die Reben, die alljährlich ihre Ranken ins Endlose strecken. Und ich hoffe, daß sich die Begeisterung nun auch auf die Betrachter überträgt und der Ausstellung den verdienten Erfolg beschert.

Thomas Gerlach

Die Ausstellung »Mittendrin II« ist noch bis zum 10. Dezember im Bergverwalterhaus der Hoflößnitz, Knohllweg 37, in Radebeul zu sehen, geöffnet Di–So von 10–18 Uhr.