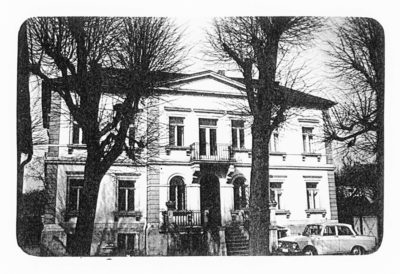

Flurstücks-Nr. 69-1, 69-2, Gemarkung Kötzschenbroda

Meine Tochter, eine aufmerksame Vorschau-Leserin, riet mir neulich, mal wieder was zu schreiben, was nicht so nach erhobenem Zeigefinger aussieht – vermutlich dachte sie dabei an meinen Artikel über die bauliche Entwicklung von Niederlößnitz.

Dieser Rat führt mich in direkter Linie zu einer Denkmalbeschreibung in meinem Wohnbereich, zur Krüger-Villa, was ich schon seit ein paar Jahren vor hatte. Für das Treffen mit dem Miteigentümer der Villa, Herrn Dr. Krüger, hatte ich einen kleinen Fragespiegel vorbereitet, darunter die Fragen, wie hängen die Initialen W und H im schmiedeeisernen Tor mit dem Namen Krüger zusammen und auch, warum hatte die gleiche Villa den eigenartigen Namen Berliner Villa?

Als ich zur vereinbarten Zeit am Tor klingle, ist der Arzt, der gerade frei hat, bei der Gartenarbeit. Nach freundlicher Begrüßung, möchte ich zuerst durch den Garten gehen, weil es am Nachmittag bald dunkel wird und ich gern noch ein paar Fotos machen möchte. Die weitere Unterhaltung findet in erfrischend ungezwungener Atmosphäre im Salon in der oberen Etage statt. Wir wollen erst mal die Eigentümerfolge mit seiner Hilfe in eine Reihe bringen, dabei werden schon die ersten Fragen beantwortet.

1858 Friedrich Wilhelm Jürgens, Drechslermeister aus Berlin, war der Erbauer und erster Eigentümer, daher Berliner Villa. Der Entwurf wird dem bekannten Architekten Adolf Neumann zugeschrieben.

1862 Erfolgt der Verkauf an Karl Friedrich Rost. Er veranlaßt den Bau der Remise.

1865 Ein neuer Eigentümer, Herr J. T. Stechlich, erscheint im Register.

1886 Erwirbt Frau Johanna Julia Weise das Anwesen.

1891 Kommt es zum Verkauf an Woldemar Herrnsdorf / Rentier und Privatier (ist der Urgroßvater der heutigen Eigentümer), da hin gehören die Buchstaben „W“ und „H“ am Tor. Es erben das Grundstück seine Tochter Johanna und sein Sohn Edwin mit deren Ehepartnern Rudolf Krüger (Landgerichtsdirektor) und Charlotte Herrnsdorf, geb. Krüger. (Rudolf Krüger ist der Großvater der heutigen Eigentümer).

1944 Erfolgt eine Erbteilung der Radebeuler Villa und anderer Immobilien

außerhalb Radebeuls. Ab da ist die Villa Eigentum von Horst-Rudolf Krüger

/ Arzt (Vater der heutigen Eigentümer) und Ursula Krüger.

1993 Werden Bettina Röder, geb. Krüger / Journalistin in Berlin und Rolf-Achim Krüger / Arzt die Eigentümer von Grundstück und Villa.

Bei der Eigentümerfolge lohnt es sich, die Zeit unter Woldemar Herrnsdorf etwas näher zu betrachten, in der das Grundstück, eine frühere Kötzschenbrodaer Feldflur, fast doppelt so groß war und im Süden bis an die Eisenbahntrasse reichte. Der Privatier mußte gute Verbindungen gehabt haben, heute würde man es als gut vernetzt bezeichnen, denn es genügte ein Anruf am Vortag zur Bahndirektion, wenn er die Absicht hatte mit dem Zug zu fahren. Dann hielt der Personenzug für Herrn Herrnsdorf kurz an seinem Grundstück auf freier Strecke – heute unvorstellbar! Später in seiner Aera wurde die heutige Bernhard-Voss-Straße vollendet und sein Grundstück zergliedert, es hat aber immer noch eine stattliche Größe. Das Grundstück teilte sich früher in einen an die Meißner Straße angrenzenden Park auf der Nordseite, einen Hofbereich in der Mitte und einen Obst- und Gemüsegarten im Süden bis zur Bernhard-Voss-Straße. Das änderte sich erst, als der Arzt Dr. Rolf-Achim Krüger 1993 die Absicht hatte, im südlichen Teil des Grundstücks einen Neubau für seine Praxis zu errichten. Dadurch wurde ein Teil des Gartens aufgegeben.

Lange Zeit wurde die Villa, wie das üblich war, nur von einer Familie bewohnt. Nach 1945 jedoch fanden in einer Übergangszeit vier Familien (Ausgebombte, Umsiedler) Unterkunft.

Heute wohnt außer Familie Krüger hier noch eine Familie zur Miete.

Für die Villa liegt ein erster Entwurf aus dem Jahr 1858 mit einem flachen Walmdach vor. Die heutige, zweigeschossige Villa ist vierseitig abgewalmt und hat einen Flachdachbereich. Die Proportionen mit 7 x 3 Fenster- bzw. Türachsen sind ausgewogen, der Entwurf im Stil des Spätklassizismus entspricht der Dresdner Nicolai-Schule. Beide Längsseiten haben mittig einen dreiachsigen Risalit, der jeweils durch ein flaches Giebeldreieck abgeschlossen wird. Alle vier Fassaden sind gestalterisch gleich behandelt und haben horizontale und vertikale Gliederungselemente; zu den horizontalen zählen außer den leicht auskragenden Fensterverdachungen das Traufgesims, ein umlaufendes Putzband (Höhe Fensterbank OG), ein kräftiges Gesimsband (Höhe Geschoßdecke) und ein Sockelgesims, vertikale Putzquaderungen markieren die Haus-, bzw. Risalitecken, ebenfalls vertikale Gestaltungselemente sind die stehenden Fensteröffnungen. Die massiven Außenwände (wohl Naturstein und Mauerwerk) tragen seit der Bauzeit Glattputz. Die Fassaden haben, entsprechend der klassizistischen Villa, eine helle, zurückhaltende Farbigkeit, der Fond ein sehr helles Ocker, die Gliederungselemente ein helles Steingrau. Das Dach war und ist mit Schiefer gedeckt. Die oben dargestellte Dachform wird durch zwei Gaupen auf der Ostseite (hier dürften sich Zimmer für Hauspersonal befunden haben) und wenige Dachliegefenster aus jüngster Zeit ergänzt. Die Schornsteine stehen im Flachdachbereich und tragen keramische Rauchrohre, eine Gestaltung, die an englische Landhäuser erinnert und in Radebeul selten geworden ist.

Während der kleine Altan auf der Hofseite von Anfang an besteht, erfolgen 1891 neben einem Umbau des Walmdachs an der Nordseite der Anbau einer Terrasse und eines großen Balkons. Auf der Hofseite entsteht ein Eingangspodest unter dem Altan. Dabei lehnt man sich außer der Farbgebung (die Villa wird grün gestrichen) gestalterisch an den Ursprungsbau an. Einen Unterschied erkennt man auch an der Gestaltung der Eisengeländer, das ältere ist schlichter. Das Haus ist voll unterkellert und die Kellerwände ragen etwa zur Hälfte über das Gelände. Dadurch sind zumindest die Kellerräume der Südseite gut nutzbar – da waren die Küche (mit Lastenaufzug) und der Aufenthalt für den Kutscher (zZ. von Herrnsdorf hieß der Kutscher Tamm, fuhr die Herrschaft zunächst mit Kutsche und zwei Pferden und später mit dem ersten Auto von Kötzschenbroda). Lange Zeit gab es keine Bäder auf den Etagen, da mußte man das Bad im Keller nutzen. Einen Weinkeller dürfen wir im ursprünglichen Keller auch vermuten. Die innere Ausstattung enthält außer der großzügig gewendelten Steintreppe noch einige Originalteile, deren Aufzählung diesen Rahmen sprengen würde. Es existieren noch zwei Kachelöfen aus der Entstehungszeit, die aber bei meinem Besuch leider nicht zugänglich waren.

Während unseres Gesprächs zeigte mir Dr. Krüger eine ältere Postkarte mit der Straßenansicht der Villa, wohl von 1929, die Ansicht erscheint auf den ersten Blick unverändert zu heute. Beim zweiten Blick allerdings offenbaren sich jedoch ein paar Veränderungen: heute fehlen die Dachreling, ein niedriges, oberes Geländer, ebenfalls ein Akanthusblatt (wohl Sandstein) und zwei Vasen (möglicherweise Zink) am Giebeldreieck, Jalousien mit Schabracken an allen Fenstern, Schmuckelemente auf der Balkonbrüstung und die beiden Postamente mit Vasen im Park sind inzwischen andere. 1962/63 erfolgte eine umfangreiche Sanierung des Hauses, bei der die Fassade unter Beratung von Architekt Dr. Bernhard Klemm, Dresden, wieder dem Originalzustand angenähert wurde.

Zur Remise, einem 1862 errichten Zweckbau, ist zu sagen, daß ursprünglich eine Kutsche, zwei Pferde und eine Waschküche zu ebener Erde und darüber ein Stauraum für Heu mit Lukarne und eine Kammer für den Pferdeburschen untergebracht waren. Da hat sich über die Jahre etwas geändert, heute sind hier zwei Garagen und darüber eine kleine Ferienwohnung für gelegentliche Aufenthalte für die Familie Röder.

Der Praxisneubau wurde 1993 projektseitig von Architekt Bernd betreut und ist maßvoll modern, so daß hier insgesamt ein harmonisches Gebäudeensemble aus verschiedenen Bauzeiten entstanden ist.

Natürlich muß ich auch noch auf den Park und den Hof eingehen. Der Park in den Formen von 1858 ist das logische Zubehör zu einer Villa des 19. Jh. und wurde über die Jahre immer so beibehalten. Der Hof hat eine funktionelle Notwendigkeit und der Garten stellte früher die teilweise Selbstversorgung sicher. Das Rasenparterre bildet mit einem Springbrunnen und den zwei Vasen die Mitte, axiale Wege führen durch den kleinen Park. Verschiedene Bäume, darunter auch Exoten, stehen in lockerer Gruppierung an den Rändern, u.a. Nadelbäume, mehrere Linden, eine Rotbuche, eine stattliche Magnolie sowie ein Ginkgo nahe der Einfahrt. Das einladende Tor an der Neuen Straße besteht aus, zwei kräftigen Sandsteinpfeilern mit obeliskartigen Aufsätzen und schmiedeeisernen Flügeln, darin die o.g. Buchstaben W und H. Da die straßenseitige Einfriedung aus wechselnden Abschnitten von Sandsteinmauern und aufwändigen Eisenzäunen ein paar Einblicke gestattet, kann man sich als Vorübergehender das ganze Jahr über an dem schönen Park erfreuen – an der Magnolienblüte, dem Plätschern des Brunnens, der Laubfärbung oder einem Hauch von Raureif. Im Hof erkennen wir einen Geräteschuppen, eine Reihe von Linden, die früher auf Kopf gesetzt waren, sowie einen Brunnen mit Schwengelpumpe.

Wir finden hier ein Beispiel, wo das gesamte Anwesen über mehrere Generationen, auch in schweren Zeiten, erhalten und gepflegt wurde und höchsten denkmalpflegerischen Ansprüchen gerecht wird. Ich danke Herrn Dr. Krüger für ein gutes Gespräch und Unterstützung meiner Recherche.

Dietrich Lohse

Literaturhinweis:

Denkmaltopografie der BRD / Sachsen / Stadt Radebeul, Volker Helas u. Autorenkollektiv, Sax-Verlag, 2007

Lößnitzstadt Radebeul, Gottfried Thiele, Radebeuler Edition, wohl 2003