-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.414 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.510 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.576 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 16.926 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.028 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 15.816 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.122 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 14.948 Aufrufe

- Laudationes - 14.882 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.702 Aufrufe

Mit Thomas Rosenlöcher poetisch durch das Jahr

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:07

Reden ans Volk

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:06

Von Neujahrsempfängen und andern Ereignissen

Bei der heutigen Fülle von Nachrichten, die täglich in den Gazetten und modernen Medien verbreitet werden, haben es die Politiker nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Verständlich wird da jede Gelegenheit genutzt, eine Botschaft abzusetzen. Besonders Fest- und Feiertage sind willkommene Anlässe, Reden an das Volk zu halten, ob es sie hören will oder nicht. Angela Merkels Rede zum Jahreswechsel zum Beispiel hat mir diesmal Ausnahmsweise gut gefallen, hatte sie doch die Last des „Wie-weiter?“ ganz pragmatisch an eine Jüngere übergeben können. Manch andere haben da nicht so viel Glück. Sie müssen noch einige Jahre weiter wursteln.

Sehr beliebt sind auch Grüße zum Jahresende sowie die sogenannten Neujahrsempfänge. Letztere freilich sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, denn meist werden deren Gäste durch eine persönliche Einladung zur Teilnahme gebeten. Ablehnen will da reiflich bedacht sein.

Nun mag sich mancher bisher nicht Bedachte nach einer derartigen Aufmerksamkeit für seine Person sehnen oder auch glauben, dass er sie eigentlich verdient hätte. Aber mit dem Verdienst ist das so eine Sache. Wer bekommt heutzutage schon das was er verdient hat? Meine Mutter schimpfte häufig: „Junge, verdient hast Du eine Tracht Prügel!“ Bekommen aber habe ich sie nie. Auch sind vermutlich die Vorstellungen über eine solche Veranstaltung bei den meisten Bürgern eher vage. Zugegeben, Neujahrsempfang ist nicht gleich Neujahrsempfang. Da mag es gewaltige Unterschiede geben. Die einen wählen ihre Gäste persönlich aus, da man hat das Gefühl „vom Hofe geladen zu sein“. Andere wiederum fordern die gesamte Stadtgesellschaft zum Kommen auf, obwohl der größte Saal des Ortes nur über 750 Plätze verfügt. Wieder andere laden zum Beispiel 200 ehrenamtlich tätige Bürger ein und bewirten sie mit Speis und Trank sowie Kultur.

Blöderweise kann man sich in der Regel nicht aussuchen, von wem und wohin man für einen derartigen Empfang eingeladen wird. Nie weiß man deshalb genau, ob man sich nicht lieber vorher zu Hause noch eine Stulle schmieren sollte, weil die wenigen Fingerfoods, von denen man ohnehin nicht satt wird, erst drei Stunden nach Veranstaltungsbeginn den Gästen gereicht werden.

Eins haben aber all die Neujahresempfänge gemeinsam: Die Kultur – oder das was mancher dafür hält – und die Reden kommen vor dem Fressen. Allein das ist suspekt. Nein, nicht die Reihenfolge, vielmehr der Inhalt der Reden. Die einen sprechen vom „Optimismus“, der alle Bürger im neuen Jahr begleiten soll und motivieren ihre Gäste für die künftigen Aufgaben mit dem Auftritt einer gefragten Künstlerin, die bereits alle „Kleinkunstbühnen Deutschlands“ kennt. Oder umgekehrt? Ist auch egal… Beschwingt und vielleicht sogar beschwipst, auf alle Fälle frohen Mutes tritt man dann den Heimweg an. Die andere „drohen“ mit gewaltigen Herausforderungen und teuren Investvorhaben. Die dabei abgelassenen Moralpredigten gibt es gratis oben drauf. Und wenn man dann in langer Schlange vor dem Tresen nach einem alkoholfreien Bier ansteht und in allen Taschen nach Kleingeld sucht, ist die anfänglich gute Laune schließlich endgültig im Keller.

Was dann manchmal nach diesen Reden als sogenannter Kunstgenuss geboten wird, will ich hier gar nicht erst groß erörtern. Da ist es mir schon passiert, dass einem bei einen Neujahrsempfang Gesangsstücke aus „Dem weißen Rössl“ untergejubelt wurden, von dem mancher Kritiker glaubt, dass derartige Unterhaltung generell nicht mehr auf eine Theaterbühne gehört.

Ja, wer auf sich hält, gibt heutzutage einen Neujahrsempfang. Eigeninitiative ist gefragt. Riskant wird es nur, wenn die dafür benötigten „begnadeten“ Künstlerinnen nicht reichen… Da lassen ich mich doch lieber wieder einladen und kann mich wenigsten hinterher darüber so richtig aufregen.

Motzi

Steinerne Wegweisersäulen in Radebeul

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:05

In Radebeul gibt es eine Gruppe von 8 derartigen Denkmalen, die über das Territorium unserer Stadt etwas ungleich verteilt sind – in den höher gelegenen Stadtteilen finden wir 6 Stück, in den Talgemeinden nur 2 Objekte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es früher mal mehr als acht waren, wenn man voraussetzt, dass in jeder Altgemeinde eine oder auch mehrere Wegweisersäulen gestanden haben. Verluste wurden m.E. aber nicht dokumentiert.

Nach der Einteilung der Kulturdenkmale handelt es sich hierbei um Kleindenkmale, genauer gesagt, um Denkmale der Verkehrsgeschichte. Entwicklungsgeschichtlich stellen diese Steine etwa das Bindeglied zwischen den Postmeilensäulen (18. Jh.) und den heute gültigen, gelben Ortsausgangsschildern dar und gaben und geben an den die Dörfer verlassenden Straßen und Wegen Auskunft, wie weit es von einer der Altgemeinden bis zu einer anderen Altgemeinde, bzw. bis zu einem Ort außerhalb Radebeuls ist. Wer also eine gute Verkehrskarte besitzt oder mit einem Navi umgehen kann, wird diese Infos aus einer historischen Zeit nicht mehr unbedingt brauchen. Trotzdem sind es Denkmale, die nach wie vor gültige, in Kilometern (seltener auch in Stunden) angegebene Informationen ausdrücken und den Anspruch haben, erhalten zu werden.

Sie gehen auf eine Verordnung der sächsischen Regierung unter König Friedrich August III. von 1820 zurück. Bis die o.g. Verordnung im Land Sachsen vollzogen war, dauerte es eine Weile – eine der Radebeuler Säulen ist 1837 datiert. Diese Steine haben eine zweckmäßige Gestaltung, die örtlich leicht variieren kann, zeigen aber keine Kunstformen. Es sind Zeugnisse der sächsischen Verkehrsgeschichte aus dem Anfang des 19. Jh. für die einmal die Städte und Kommunen zuständig waren, sich aber heute selten noch zuständig fühlen. So kam es oftmals zu einer bauseitigen Vernachlässigung seitens der Kommunen, was auch in Radebeul leider den meisten Steinen anzusehen ist. Und wenn ein Verkehrsteilnehmer mit so einem Stein kollidierte und der Stein zerstört wurde, konnte es sein, dass die Polizei den Schaden am Stein gar nicht registrierte (Fall Altlindenau) oder die Verantwortlichen der Stadt den Schuldigen für einen umgekippten Wegweiserstein (Fall Rietzschkegrund) nicht finden können. Zu oft fallen diese Kleindenkmale durch das „Rost der Beachtung“, bei Eigentümern (z.B. Stadtverwaltung) wie bei Behörden (Denkmalschutzbehörde). Dann ist es gut, wenn interessierte Bürger oder auch ehrenamtliche Denkmalpfleger sich um diese Steine kümmern können, wie im Falle Stein am Rietzschkegrund 2018 geschehen. Man kann aber auch über die Jahre eine artfremde Nutzung der Steine beobachten. So wurde in Wahnsdorf bis vor kurzem eine Wegweisersäule als private Zaunsäule verwendet, was inzwischen korrigiert werden konnte. Andernorts finden wir an diesen Steinen kleine Tafeln mit Hinweisen auf die Lage der Gas- oder Wasserversorgung.

Apropos „Säulen“, der Begriff Säule wird im Allgemeinen mit einem runden Bauelement gleichgesetzt. Die betrachteten Steine haben aber einen eckigen Querschnitt. Im Volksmund und auch in der Fachliteratur hält sich der unrichtige Begriff Wegweisersäulen. Nachfolgend werde ich den Begriff Wegweiserstein gebrauchen. Ich möchte im Folgenden die Wegweisersteine stichwortartig mit ca.-Maßen in cm vorstellen, will damit im Westen beginnen und die Betrachtung weiter nach Osten fortsetzen.

1. Wegweiserstein Ecke Mittlere Bergstr. / Krapenbergweg (Zitzschewig)

L /B /H ca. 30×30 (25×25)x160, Sandstein, Kopfteilseiten zu unbekannter Zeit wohl wegen Verwitterung abgespitzt und mit aufgemalter, moderner, inzwischen wieder verwitterter Schrift (ua. Weinböhla) versehen.

2. Wegweiserstein Ecke Rietzschkegrund / Kreyernweg (Naundorf!)

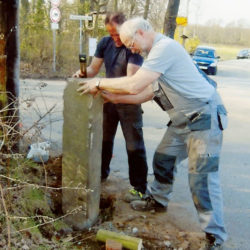

L /B /H ca. 26x26x105, Sandstein mit orig. Kopf, Kanten gefast, 2017 von Unbekannt umgefahren (einf. Bruchstelle), 2018 durch Privatpersonen (Hrn. Seidel, Lempe u. Lohse) wieder an gleicher Stelle aufgerichtet, orig. vertiefte Schrift wohl Naundorf (N gespiegelt?) verwittert, fremde Dübellöcher, Kantenabplatzungen.

3. Wegweiserstein Ecke Jägerhofstr. / Auerweg (Lindenau)

L /B / H ca. 26x26x105, Sandstein, orig. Kopf, Kanten gefast, alte Bruchstelle mit 3 Eisen wohl in 2. Hälfte 20. Jh. geklammert, Schrift u. Pfeile vertieft u. verwittert, ua. Kötzschenbroda erkennbar.

4. Wegweiserstein Ecke Jägerhofstr. / Moritzburger Str. (Lindenau)

L /B /H ca. 25x25x165, Sandstein in Grundstücksmauer eingebunden, Kopf original, Schrift u. Pfeile vertieft, noch erkennbar Naund., Zitzschew., Kötzschenbr. u. Oberlößn., Messbolzen sekundär angebracht, ältere Schleifspur bei ca. 40cm über Gelände.

5. Wegweiserstein Gabelung Altlindenau / Ginsterweg (Lindenau)

L /B /H ca. 25x25x160, Sandstein 1837, am 17.09.1995 wurde der Originalstein bei einem Verkehrsunfall zu Trümmerbruch zerstört, Kopie von 1997 durch Steinmetz Reich angefertigt und aufgestellt, Kanten gefast, altertümliche Schrift u. Pfeile erneuert Farbe Umbra, Eisenberg, Reichenberg, Wahnsdorf angegeben, dazu auf 4. Seite Hinweis auf Erneuerung in modernerer Schrift, beginnende Patina auf Stein.

6. Wegweiserstein verlängerte Bahnhofstr. / Elbdamm (Altkötzschenbroda)

L /B /H ca. 30x30x165, Sandstein stark verwittert und wilde Farbspuren, Kopfoberfläche zerstört, Kanten gefast, fremde Schilder und Dübellöcher angebracht, etwa 2010 deutliche Schiefstellung korrigiert, Schrift und Pfeile auf O- u. N-Seite jedoch unleserlich, möglicherweise Hinweis nach Serkowitz und auf ehem. Elbfurt.

7. Wegweiserstein Gabelung Langenwiesenweg / Dorfgrund (Wahnsdorf)

L /B /H ca. 27x27x162, Sandstein, Kanten unterhalb der Schrift stark gefast, bis etwa 2000 als Zaunsäule fremd genutzt, dann Stein durch Heimatverein Wahnsdorf / Hr. Kiesling freigestellt, Löcher für Zauneinhang geschlossen, Oberflächenreinigung, vertiefte Schrift und Pfeile auf S- u. N-Seite mit dunkelgrauer Farbe angelegt, Hinweise nach Dippelsdorf, Buchholz und Niederlößnitz, Lindenau.

8. Wegweiserstein Ecke Altwahnsdorf / Reichenberger Str. (Wahnsdorf)

L /B /H ca. 27x27x135, Sandstein, Kopf und Kanten gefast wie Nr. 7, restauratorische Bearbeitung wie Nr. 7, Schrift und Pfeile auf S- u. W-Seite, Hinweise nach Reichenberg, Eisenberg und Boxdorf, Wilschdorf.

Dietrich Lohse

Weiterführende Literatur:

1. „Steinerne Wegweisersäulen im Landkr. Sächs. Schweiz“, René Prokoph, Stadtmuseum Pirna, 1997

2. Monatsschrift „Vorschau+Rückblick“, Jan. 1998, S. 14/ 15, D. Lohse

Bibliothekarin aus Leidenschaft

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:04

Im Gespräch mit der langjährigen Leiterin der Stadtbibliothek Radebeul, Carola Aschenbach, anlässlich ihres Eintritts in den Ruhestand

Es ist ein schöner, nicht zu kalter Wintermorgen. Wenige Tage nach Neujahr tanzen endlich einmal die Flocken wie es sich gehört, der Bahnhofsvorplatz Radebeul-Ost ist mit einem leichten Weiß überzogen, die Autos fahren etwas langsamer als sonst über die Sidonienstraße. Vom Fenster des Vortragssaales der Stadtbibliothek im 1. Stock des Kulturbahnhofes kann ich das alles in Ruhe betrachten, denn die Bibliothek ist an diesem Tag geschlossen, kein anderer Leser außer mir ist im Haus. Lediglich Carola Aschenbach ist noch zugegen, denn mit ihr bin ich verabredet. Zum Jahresende 2018 hat sie nach 41 Jahren ihr Amt als Leiterin der Stadtbibliothek Radebeul in die jüngeren Hände von Katharina Schmidt gegeben und ist in den Ruhestand gewechselt. Gern führt sie mich durch die ausnahmsweise stillen Räumlichkeiten, zeigt mir ihre langjährige berufliche Heimat, bleibt stehen, überlegt, kramt in Erinnerungen. „Eigenartig“ sei ihr jetzt gerade zumute, bekennt sie mit einem versonnenen Lächeln im Gesicht. Frau Aschenbachs Augen schweifen die Regale entlang – fast scheint es, als kenne sie jedes einzelne Buch, als habe sie es mindestens einmal selbst in den Händen gehabt und an lesebegeisterte Grundschüler, wissensdurstige Gymnasiasten oder heimwerkende Erwachsene verliehen. Inzwischen haben wir es uns bequem gemacht und ich frage: Wie war das damals 1977, als alles in Radebeul anfing? Geboren und aufgewachsen in Rostock, kam Frau Aschenbach mit 22 Jahren als ambitionierte Bibliotheksfacharbeiterin ins Elbtal, denn sie war ihrem späteren Ehemann nach Dresden gefolgt. Zu der Zeit hatte sie bereits die Hälfte des Fernstudiums an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig absolviert, das sie darauf vorbereiten sollte, einmal als Leiterin einer Bibliothek tätig zu sein. Bis zum Ende ihres Fernstudiums sammelte sie erste Erfahrungen als Stellvertreterin, ab Herbst 1979 war sie dann schon für ihre sechs Kolleginnen in der Stadtbibliothek Radebeul-Ost leitend verantwortlich. „Wenn man jung ist, sieht man nicht so die Probleme, die eine Leitungstätigkeit mit sich bringt, sondern geht die Arbeit mit Optimismus und vielleicht auch einem Stück Naivität an. Ich hatte das damals ja so gewollt, also warum hätte ich mich über die Aufgabe beschweren sollen?“ Wir blicken gemeinsam auf einen alten SZ-Zeitungsausschnitt mit schwarz-weiß Foto aus den frühen 1980ern. Wir schauen damit in die Bibliothekswirklichkeit in einem inzwischen untergegangenen Staat, aber ich erkenne immerhin Frau Aschenbach als damals noch junge Frau und frage sie, wie sich die Leitung einer öffentlichen Einrichtung wie der Bibo unter sozialistischen Bedingungen angefühlt habe. „Vorgaben wurden mir damals, soweit ich mich erinnern kann, nicht gemacht. Ich konnte immer unabhängig entscheiden, welche Medien wir anschaffen und welche Veranstaltungen wir durchführen möchten. Ganz besonders die Literatur-Gespräche mit Literaturwissenschaftler Dr. Klaus Stiebert und die Dia-Vorträge waren stark nachgefragt, da konnte man auch einmal ein etwas brisanteres Thema behandeln. Im Übrigen war aber natürlich der bauliche Zustand des Hauses zunehmend unerträglich geworden. All die Jahre hatte ich mich – letztlich erfolglos – um die Reparatur der Dachrinne bemüht. Der Putz fiel auch von der Fassade, manchmal war es im Winter kalt. Unvorstellbar heute, aber so war es eben.“ Frau Aschenbach blickt sich im schmucken Vortragssaal um, an den Wänden hängen anlässlich der aktuellen Ausstellung sehr ansehnliche Werke der Malgemeinschaft Radebeul, es ist gemütlich warm, in einem langen Regal an der Längsseite sind Bücher aus dem Bereich Kunst angeordnet und laden zum Nachschlagen ein. „Traumhafte Bedingungen“ seien das, meint Frau Aschenbach, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Einzug in die neuen Räumlichkeiten im Juli 2002 die schönste Phase ihres Berufslebens markiert: „Nächtelang hatte ich in der Planungsphase mit dem damaligen Amtsleiter für Bildung Kultur und Tourismus Dr. Dieter Schubert über den Plänen und Skizzen zu den Bereichen und der Einrichtung der neuen Erlebnisbibliothek gebrütet.“ Natürlich boten die seit 1990 veränderten Gegebenheiten manche Chancen, aber eben auch manche Risiken. Mit einer gewissen Belustigung erinnert sich Frau Aschenbach heute an einige geschäftstüchtige Verlagsvertreter, die in den ersten Jahren nach der Wende in ihren schicken Wagen vorgefahren kamen und seichte Unterhaltung als große Literatur anpriesen. „Wir kannten die Autoren ja zum großen Teil gar nicht und dachten, dass wir das nun auch im Bestand haben sollten. Denn wir wollten ja aktuell sein und unseren Lesern etwas bieten, was im Zuge der politischen Veränderungen bis dahin nicht zu haben gewesen war.“ Es dauerte aber nicht sehr lange, dann wussten auch Frau Aschenbach und ihre Kolleginnen, von denen einige heute noch im Dienst sind, woran sie waren und konnten sich nach und nach selbst die gesamtdeutsche Medienlandschaft erschließen, zu der ja dann bald auch Videokassetten, später Hör-CD und DVD gehörten. Seit 1990 war übrigens die vormalige Kinder- und Jugendbibliothek mit der Stadtbibliothek vereint, ein Jahr darauf wurde auch stadtpolitisch der Zusammenschluss der bis dato autonomen Stadtbibliotheken in Radebeul Ost bzw. West mit Frau Aschenbach als Leiterin entschieden, weshalb sich ihr Blick seit gut 25 Jahren auch auf die Gegebenheiten in ganz Radebeul richtete. „Ich würde der Bibliothek in West so sehr verbesserte Räumlichkeiten wünschen, denn Bibliotheken heutzutage sind eben nicht nur Ausleihstellen für Medien, sondern sollen Aufenthaltsqualität bieten und Orte der Informationsbeschaffung und Kommunikation sein.“ Damit beschreibt Frau Aschenbach den bedeutendsten Wandel, den Stadtbibliotheken in den letzten Jahren durchlebt haben, obgleich das Kerngeschäft – die Präsentation und Ausleihe von Medien aller Art – natürlich nach wie vor wichtig ist. Je länger das Gespräch dauert, desto mehr gewinne ich die Überzeugung, dass für meine Gesprächspartnerin trotz aller gelegentlichen bürokratischen Widrigkeiten und Herausforderungen das eigentliche Geschehen in den Bibliotheksräumen stets Herzenssache gewesen sein muss und Erfüllung und Freude bedeutete. „Es war und ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass insbesondere die Kinder und Jugendlichen sich mit ihren Interessen bei uns wiederfinden, sie sind schließlich unsere künftigen Nutzer. Deswegen begrüße ich sehr, dass Kindergärten und Schulklassen regelmäßig zu uns kommen und die Kinder dann auch selbst Medien entleihen können.“ Apropos: Frau Aschenbach selbst hat sich aus den Beständen etwa 20 Titel entliehen, die sie nun in den nächsten Wochen lesen will. Asta Scheib mag sie, Martin Suter, Dörte Hansen, auch moderne Klassiker wie Hans Fallada. Ob dafür allerdings wirklich genug Zeit bleibt weiß sie noch nicht, denn Kinder und Enkel freuen sich, dass (Groß-)Mutter nun wieder mehr für die Familie da sein kann. Und außerdem würde sie ja auch gern ihre ehrenamtliche Arbeit im Kulturverein der Stadtbibliothek fortsetzen wollen und sich für Belange der Stadt einsetzen, wenn man sie um Mitarbeit bittet.

Unterdessen hat der Schneefall nachgelassen, der Tag ist heller geworden, die Zeit Richtung Mittag vorgerückt. Was ihr noch zu sagen wichtig sei, frage ich. „Ich möchte unbedingt Danke sagen an meine Mitarbeiterinnen in der Bibliothek, die mir einen so wunderbaren Abschied beschert haben. Und auch an die Mitstreiter im Kulturverein, denn wir haben in den letzten Jahren viel für die Bibliothek erreichen können.“ Wer wissen will, welche Angebote es dort gibt, kann sich übrigens immer auch im Veranstaltungsteil von „Vorschau & Rückblick“ informieren. „Die lese ich immer!“ ruft mir Frau Aschenbach noch nach, als ich erfüllt von diesem Vormittag schließlich wieder in den Wintertag hinaustrete.

Bertram Kazmirowski

„KLEIDER MACHEN LEUTE“ – HELGA ALSCHNER

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:03

Statt Ansprache für die Ausstellung bei Gräfes WEIN & fein

Liebe Kollegin !

Gern hätte ich zu Ihnen und für Sie gesprochen doch leider kann ich zur heutigen Ausstellungseröffnung nicht dabei sein.

Ich wünsche, dass es ein schöner, erfolgreicher Abend wird!

Schon als Studentin bin ich Ihnen immer mit Ehrfurcht begegnet- oft in der Nähe oder in den Landesbühnen: eine Frau, die immer besonders gekleidet war und sehr viel Selbstbewußtsein ausstrahlte- eine sehr interessante Frau!

Später bin ich glücklicherweise mit Ihnen ins Gespräch gekommen und bin bis heute beeindruckt über Ihre unbestechlich genaue Beobachtungs- und Beurteilungsgabe. Sie haben Theater mit gestaltet in einer Zeit, in der es noch nicht in Frage stand, ob Theater überhaupt wichtig ist – es war wichtig! Und das begehrte Studium für die Berufe des Theaters war – nach großer Auslese – eine erstrebenswerte Möglichkeit für ein sehr spannendes, abwechslungsreiches und aber auch anerkanntes Berufsleben.

Eine schöne Zeit ist das Beginnen: man liest die Stückvorlage (mehrere Male), trifft sich öfter mit dem Regieteam und es entsteht die Inszenierungsidee – immer im Wechsel zwischen der Auseinandersetzung mit dem Team und dem eigenen künstlerischen Anspruch.

Theater ist kollektives Tun von einzelnen, oft sehr ausgeprägten Künstlerpersönlichkeiten!

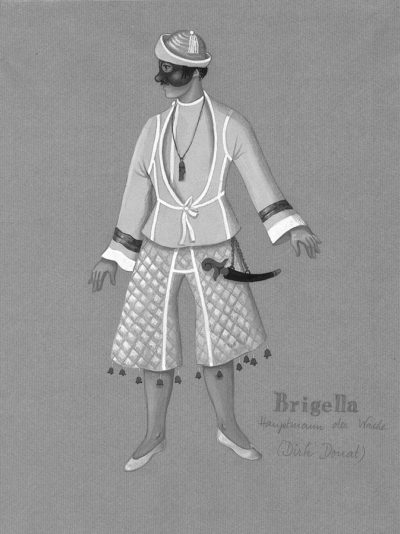

Was hier ausgestellt ist sind keine Ergebnisse, sondern Arbeitsmaterial für das Endprodukt THEATER.

Sozusagen „Bauzeichnungen“ für die Schneiderei.

Aber in diesem Falle sind es sehr genaue, mit kunsthistorischer Kenntnis, sich der Inszenierungsidee und Konzeption einordnende, liebevoll bis ins Detail und mit Humor und Menschenkenntnis gestaltete Figurinen.

Der praktische Teil der Arbeit der Kostümbildner- wieder ein kollektives Tun mit der Gewandmeisterin und der Schneiderei – sind:

– die Auswahl der Materialien bis zu den Knöpfen (macht sehr viel Vergnügen!)

– Festlegungen: der Schnitttechnik- wie historisch korrekt soll oder soll eben nicht das Kostüm sein?

– die Bühnentauglichkeit (z.B. schnelle Verwandlungen, Bühnenblutresistenztests u.v.a.)

– Möglichkeiten der Körpermodellage

– Wirkungen im Licht

– Kostümbearbeitung (Alterung, Verwundungen, Nässe, Schlamm etc.)

– natürlich die Anproben

Und nicht zu vergessen: Entwürfe für das dazugehörige Maskenbild. Viele Herausforderungen, die den Alltag niemals langweilig werden lassen!

Die Hürden der Durchsetzung haben sich in den Jahren verändert- war es in der DDR oft der Mangel an bestimmten Materialien – wurde dadurch aber auch sehr der Erfindungsreichtum angeregt. Heute sind es mehr die finanziellen (Un-)Möglichkeiten der Theater und die bei den ständig steigenden Produktionszahlen – warum eigentlich??? – ständig knapper werdende Zeit für eine Produktion. Aber immer steht die Aufgabe, mit dem Kostüm den Darsteller, sowohl in das ästhetische Konzept einzuordnen, als auch ihm zu erleichtern die Figur glaubhaft darzustellen. Es gäbe noch viel über unseren wunderbaren Beruf zu sagen. Sie selbst haben für den Fotoband von Gabriele Seitz „Dresdener Künstler im Blick“ folgende schöne Sätze formuliert:

„Meine künstlerische Tätigkeit gehört zur angewandten Kunst. Sie muss mehrere Kriterien erfüllen. So muss sie weitgehend den Vorstellungen der Regie ( im Theater und Film) entsprechen, eine genaue Ablesbarkeit der Entwürfe zeigen und es muss für die Herstellung durch die verschiedenen Gewerke genau ersichtlich sein, was gewollt ist. Eine z.B. farbig durchgestaltete Figurine ist heute schon eine Seltenheit, da sie oft durch Zeitungsausschnitte aller Art oder Computerentwürfe ersetzt wird. Dadurch fällt meist ein durchgestaltetes Blatt oder die Darstellung des einzelnen Charakters des Künstlers und seiner Rolle weg. Den genannten Kriterien habe ich bei meinen Entwürfen versucht gerecht zu werden. Ich hörte mir die Idee der Regisseure an, vertiefte mich in die Literatur und machte für Dutzende Kostüme erst Bleistiftzeichnungen. Viele Wochen hat mich das beschäftigt. Für alle fand ich das passende Outfit. Ich habe diesen Beruf mit großer Freude ausgeübt.“

HELGA ALSCHNER

Wir bewundern, dass Sie nach vielen Berufsjahren nun im 89.(!) Lebensjahr Ihren klaren Blick, Ihre Offenheit und Ihr Interesse für Theater und Bildende Kunst erhalten haben und freuen uns, dass Ihre Arbeiten in dieser Ausstellung für hoffentlich viele Betrachter zu sehen sind.

Ulrike Kunze

_____________________

Ausstellung vom 17.1. bis 1.3.2019 Di-Fr 11 – 18.30 Sa 9 – 14

Gräfes Wein & Fein – Hauptstraße 19 – 01445 Radebeul

Ein Denkmal, zwei Orte, drei Männer

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:02

Ein Aufsatz über das Gedenken, Erinnern und Bewahren

In diesen Tagen zwischen Ende Januar und Mitte Februar hat das Gedenken an die Schrecknisse des 2. Weltkrieges einen besonderen Platz, und das nicht etwa nur an Orten, die davon unmittelbar betroffen waren. Denn weltweit wird am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, seit 2005 an die grauenvolle Verfolgung und Auslöschung Menschen jüdischen Glaubens erinnert. Vor wenigen Tagen fand dazu auch an der Oberschule Kötzschenbroda eine Gedenkveranstaltung statt (vgl. V&R, 1/2019). Radebeul und umliegende Gemeinden stehen aber natürlich vor allem im Sog Dresdens, wo traditionell alljährlich den Verheerungen vom Februar 1945 gedacht wird. Greifbar wird das Geschehen jener dunklen Zeit an Einzelschicksalen, weil in ihnen Realgeschichte wie in einem Brennglas verdichtet wird. Deshalb soll hier an einen Vorgang erinnert werden, der sich im Zeitraum November 1936 bis Februar 1937 abgespielt hat und symptomatisch für eine Zeit noch vor der großen Katastrophe ist, eine Zeit, in der Rassismus und nationale Überhöhung den Boden für das kommende Unsagbare bereiteten. Im Zentrum steht dabei Dr. Felix Wach (19.4. 1871 – 21.8.1943), der von 1912 bis 1939 in der sogenannten „Wachschen Villa“, Augustusweg 62, in Oberlößnitz wohnte.

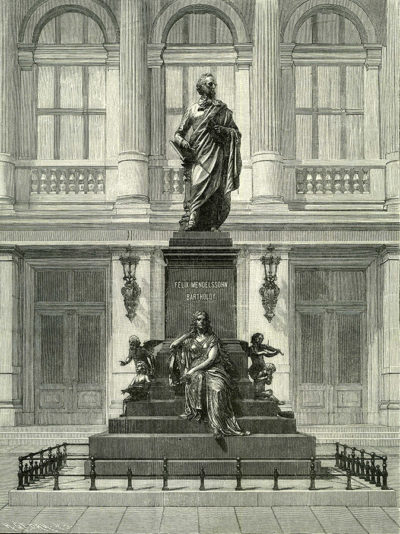

In den ersten Wochen des Jahres 1937 forderte Geheimrat Wach, der lange Jahre im sächsischen Beamtendienst als Jurist gedient und sich Verdienste erworben hatte, zuerst von der Reichsmusikkammer in Berlin, dann von den städtischen Behörden in Leipzig Rechenschaft darüber, warum das Denkmal, das vor dem Gewandhaus an seinen berühmten Großvater, den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy erinnert hatte, am 9./10. November 1936 durch willfährige Gefolgsleute des stellvertretenden Oberbürgermeisters Rudolf Haake abgerissen und an einen unbekannten Ort verbracht worden sei. Haake hatte die Abwesenheit des der NS-Bewegung ablehnend gegenüber stehenden Oberbürgermeisters Carl Friedrich Goerdeler (später einer der führenden Köpfe der Widerstandsbewegung des 20. Juli) für diesen Akt genutzt, der dann auch ursächlich für den Rücktritt Goerdelers am 25.11.36 werden sollte. Goerdeler, der noch kurz vor Kriegsende, am 2. Februar 1945, in Berlin hingerichtet wurde schrieb später darüber: „Damals führte ich den klaren Entschluss aus, nicht die Verantwortung für eine Kulturschandtat zu übernehmen.“2 Nachdem sich Wach um den Jahreswechsel 1936/37 in Berlin über die Umstände des vollzogenen Abrisses erkundigt hatte, wandte sich die Behörde mit einer Anfrage an die Stadt Leipzig, die der seit 1. Januar 1937 nun kommissarisch führende stramm nationalsozialistische Haake am 14. Januar wie folgt beschied: „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf das Schreiben des Herrn Dr. Felix Wach, Radebeul, nicht näher eingehen, sondern einfach darauf hinweisen, daß es sich in diesem Fall um eine reine Selbstverwaltungsangelegenheit des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig handelt und Herr Dr. Wach, falls er in dieser Sache etwas wissen will, sich an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wenden möchte.“3 Dies nun tat Felix Wach in einem Schreiben am 3. Februar 1937 und führt darin u.a. aus:

„Ich erhalte von verschiedensten Seiten Anfragen in dieser Sache, die ich gern sachgemäß beantworten möchte. Deshalb bitte ich ergebenst, mir mitteilen zu wollen, welche Gründe massgebend dafür waren, dieses im Jahre 1892 in städtische Fürsorge übernommene Denkmal eines Mannes, dessen Verdienste als Leiter des Gewandhauses und Gründer des Konservatoriums um die Musikgeschichte der Stadt Leipzig bekannt sind, jetzt zu beseitigen. Weiter bitte ich, mich genau davon in Kenntnis setzen zu wollen, was aus dem Denkmale geworden ist.“

Die Antwort Haakes erfolgte im wahrsten Sinne postwendend, nämlich bereits zwei Tage später und drückt in ihrer argumentativen Zuspitzung jene verhängnisvolle Borniertheit aus, zu der sich seine ideologische Verblendung entwickelt hatte: „Es nimmt mich Wunder und ich weiß nicht, wie ich es verstehen soll, wenn es heute noch in Deutschland Menschen gibt, die fragen, warum das Denkmal des Felix Mendelssohn-Bartholdy beseitigt worden ist, obgleich sie doch ganz genau wissen, dass Mendelssohn-Bartholdy ein Jude war. Gerade Sie als Nachkomme eines Juden wissen doch ganz genau, dass wir seit 1933 in Deutschland einen nationalsozialistischen Staat haben, dessen Grundlage die Rassenfrage und damit der Antisemitismus ist.“ Haake schreibt weiter, dass statt eines Denkmals für Mendelssohn Bartholdy eines für Wagner längst überfällig sei, denn dieser wäre ein „scharfer Antisemit“ gewesen, was Haake ausdrücklich begrüßt. Schließlich demaskiert sich Haake selbst als unkritischer Apologet des Rassenwahns, wenn er allen Ernstes postuliert:

Historisches Mendelssohn-Denkmal vor dem zweiten Gewandhaus in Leipzig, Abbildung aus der Illustrierten Zeitung vom Mai 1892

Bild: Mendelssohn-Haus Leipzig

„Die Frage, ob etwa Mendelssohn etwas geleistet hat oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Er war Jude und kann als solcher nicht als Exponent einer deutschen Musikstadt herausgestellt werden. Das Denkmal ist vollkommen ordnungsgemäß abgebrochen worden und liegt wohlverwahrt auf einem städtischen Lagerplatz.“ Schließlich droht Haake dem Empfänger damit, er möge bloß nicht „ausländischen Zeitungen“ gegenüber von dem Abbruch des Denkmals Bericht geben und Haakes Zeilen „irgendwie aus dem Zusammenhang herausgerissen […] verwenden“. Er beendet sein Schreiben mit der Aufforderung, Wach möge sich stattdessen lieber „gegen die Greueltaten des Bolschewismus in Spanien“ einsetzen, denn zuvor hatte er empört „die jüdisch-bolschewistische Zerstörungswut“ erwähnt, die in Spanien „Hunderte von Kirchen und schönste Denkmäler und Bilder spanischer Nationalisten“ zerschlagen hätte. Als letztes vermerkt Haake noch den Hinweis, er habe eine Abschrift dieses Briefes an den Ortsgruppenleiter der NSDAP von Radebeul zur Kenntnis gegeben. Mit Datum 9. Februar 1937 heißt es in Haakes Begleitschreiben: „Ich sende Ihnen dies, damit Sie über die Abstammung und die Einstellung des Herrn Dr. Wach unterrichtet sind.“ Der Leser ahnt, dass damit die Geschichte nicht beendet ist, tatsächlich waren längst unruhige Jahre für Felix Wach und seine Familie angebrochen. Spätestens mit seinem Einsatz für das Denkmal seines Großvaters hatte er sich als politisch unzuverlässig enttarnt und stand demzufolge unter Beobachtung. Der damalige Radebeuler Oberbürgermeister Heinrich Severit hatte „akribisch eine Sammlung von belastendem Material“4 über Wach zusammengetragen, in dessen Folge das Ehepaar Wach enteignet wurde und nach Dresden ziehen musste, wo Felix Wach 1943 verstarb. Wachs Frau Katharina wurde, nachdem der Schutz des nur als sog. „Vierteljude“ geltenden Ehegatten entfallen war, 1944 zusammen mit Tochter Susanne (1902-1998) im KZ Theresienstadt inhaftiert, aber beide konnten unter glücklichen Umständen freigekauft werden und entgingen so der Vernichtung. Ihr Sohn Joachim, ein bedeutender Religionswissenschaftler, hatte bereits ab 1935 nicht mehr an der Universität Leipzig lehren dürfen und war in die USA emigriert.

Seit 1. Januar 1992 ist ein Abschnitt des Leipziger Innenstadtrings nach Carl Friedrich Goerdeler benannt. Erst seit Oktober 2008 steht in Leipzig vor der Thomaskirche wieder ein exakt nach dem Original gestaltetes Mendelssohn-Denkmal des Dresdner Bildhauers Christian Schulze. Die Musikhochschule der Stadt trägt stolz den Namen des zwischenzeitlich verfemten Komponisten, dessen Geburtstag sich übrigens am 3. Februar 2019 zum 210. Male jährt. Das Gewandhausorchester schließlich hat sich erst jetzt im Januar in einem programmatischen Schwerpunkt dem großen Komponisten gewidmet; am 3. Februar selbst spielt die nach Mendelssohn benannte Orchesterakademie in der Hochschule für Musik ein Konzert. Das alles macht mir Hoffnung und stimmt mich zuversichtlich, dass die neuen Haakes dieser Welt dauerhaft eingedämmt bleiben und ihr brauner Saft endlich austrocknet oder wenigstens als ungenießbar begriffen wird. Die Musik Mendelssohns übrigens ist trefflich geeignet, Hassparolen und rassistischer Rhetorik ein überlegenes Lächeln entgegenzusetzen.

Bertram Kazmirowski

Dem Mendelssohn-Haus Leipzig, namentlich dessen Leiterin Frau Thierbach, danke ich für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der zitierten Briefe.

Editorial

Fr., 1. Feb.. 2019 – 00:01

„Kultur muss man sich leisten können“, sagen die einen. Die anderen können davon nicht genug bekommen. Was nun ist richtig? Wie entscheiden?

Brecht lässt dazu in seiner Dreigroschenoper lakonisch äußern: „Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral.“ Den Ausweg aus dieser Misere scheint der Kompromiss zu weisen. Der aber ist bekanntlich häufig weder Fisch noch Fleisch. Drei Ziegelsteine ergeben eben auch keine Scheune.

Dabei kann sich der Radebeuler wahrlich nicht beschweren. Wo er hinschaut stößt er auf Kultur. Die Stadt ist gewissermaßen eine einzige Kulturlandschaft, eine historische dazu. Aber das muss ja keinem Radebeuler erklärt werden, oder…? Manchmal allerdings beschleicht einen ein ungutes Gefühl. Beispielsweise, wenn man sich einige bauliche Neuschöpfungen anschaut. Andererseits ist Radebeul vermutlich die Gemeinde im Landkreis mit der höchsten Denkmaldichte. Auf rund 26 Einwohner kommt hier ein Baudenkmal! Wenn das keinen Satz in der neusten Imagebroschüre der Stadt wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber man kann halt nicht alles haben.

Von der Kultur scheinen die Radebeuler jedenfalls viel zu haben, ob sie auch genug davon haben, sollte diskutiert werden. Zum Beispiel wenn es um die Kulturkonzeption der Stadt geht. Die geht schließlich alle etwas an. Da ruhen die Hoffnungen auf den neuen Amtsleiter. Ob der aber die Stadt kennt, wissen wir noch nicht. Was man sich leisten will, ist halt auch immer eine Frage des Standpunkts.

Wir leisten uns jedenfalls die „Vorschau & Rückblick“, welche 12 Mal im Jahr von den kulturellen Leistungen nicht nur der Radebeuler von einst und jetzt berichtet. Dieses Jahr wagen wir mit dem Titelbild wieder einen Blick in die nähere Umgebung, um auf architektonische Schönheiten und deren Geschichte zu verweisen.

Karl Uwe Baum

Neue Sitten – gute Sitten?

Di., 1. Jan.. 2019 – 00:02

Zugegeben, die Zeiten sind rauer geworden. Das mag man sicher nicht nur an den irrsinnigen Mieten erkennen. In München soll die Monatsmiete für manche Behausung bis auf 3.000 Euro gestiegen sein. Da kann man sich schon vorstellen, dass die Leute wie Geier übereinander herfallen, wenn es mal einen Wohnraum mit 12 Euro pro Quadratmeter zu erhaschen gibt. Das neoliberale System verdirbt eben die guten Sitten. Es stellt alles auf den „Prüfstand der Vermarktung“, egal ob es dabei zu Bruch geht oder nicht.

Der Theaterwissenschaftler Patrick Primavesi, Professor an der Universität Leipzig und Direktor des Tanzarchivs in der Messestadt, sieht gar über kurz oder lang das gute alte dialogische Theater verschwinden, da das gesellschaftliche System dafür keine Voraussetzungen mehr bietet und die Menschen dafür kein Verständnis mehr entwickeln können. Warum? Weil es nur noch um die Ich-Performance geht. Was interessiert mich da schon der Andere? Die Selbstdarstellung ist in dieser Gesellschaft die wichtigste Veräußerung geworden, bei der es natürlich auch immer gegen jeden und alle geht. Nur wenn ich mich um jeden Preis gegen meine Mitkonkurrenten durchsetzen kann, habe ich eine Chance auf einen halbwegs sicheren Platz am „Futternapf“.

Die Untersuchungen und Erhebungen des Künstlerverbandes, des Verbandes Darstellender Künste und anderer Einrichtungen zur Lage der Künstler in der Bundesrepublik ist zwar erschreckend, aber wirklich interessiert es keinen, außer natürlich die Betroffenen. Kunst scheint für manch einen nach wie vor etwas zu sein, was man sich leisten können muss, gewissermaßen, dass Sahnehäubchen auf dem schon übersüßten Kuchen. Dem sei mit Peter Hacks geantwortet: „Erst vergammeln die Zwecke, dann die Mittel“, und anfügen könnte man: auch die Menschen, zumindest moralisch. Über die Kunst soll an dieser Stelle nicht auch noch philosophiert werden. Da weiß schon lang keiner mehr was und wo „gut“ und „böse“ ist. Ein Blick in den internationalen Kunstmarkt genügt da völlig.

Wer es in diesen großen Kunstmarkt nicht geschafft hat, muss sich seine Brötchen anders verdienen und zumeist sehr sauer. Neben dem Broterwerbsjob kommt dann aber zu meist die künstlerische Arbeit zu kurz. Nach einer Schicht in der Pflege oder an der Kasse bei Aldi ist man nicht nur körperlich ausgepowert. Da können einem schon mal die Sicherungen durchbrennen, wenn einem ein Honorar, sagen wir mal von 500 Euro, durch die Lappen geht. Rechtfertigt dies aber die Aufgabe eben all der „guten Sitten“? Bisher galt zumindest in der Kultur auf regionaler Ebene das seit alters her gepflegte „Handschlaggeschäft“. Neben der Kulanz war die absolute Verlässlichkeit bei Absprachen eines der herausstechenden Merkmale in den Beziehungen unter den Kulturschaffenden. Man hatte gewissermaßen einen eigenen Codex, von dem ein Teil der Branche aber heute offensichtlich nichts mehr wissen will. Denen geht es vermutlich nur noch ums blanke Geschäft, ums Überleben. Fragen drängen sich da einem schon auf. Z.B. was das dann alles noch mit Kunst zu tun hat und was das mit den Menschen macht? Gibt mir gewissermaßen dieses „System“ die Berechtigung, mich als Mensch, als humanes Wesen, zu verraten? Kann ich mich dann noch Künstler nennen?

Wollen wir hoffen, das Künstler in erster Linie Künstler bleiben und nicht zum Krämer verkommen, denn dann ist die Kunst verloren.

KUB

Wann beginnt Weihnachten?

Di., 1. Jan.. 2019 – 00:02

Bestimmt nicht an einem Tag Ende August. Aber an dem werde ich zum letzten Male von Ochs und Esel geweckt. Schafe, Ziegen Hühner und Hunde mischen sich bald in diese Geräuschkulisse. Noch bevor die Sonne über den schroffen, kantigen Bergrücken steigt, welcher der kleinen griechischen Insel in der Ägäis Profil gibt, schlagen die Tiere an. Die fugalen Folgen, so scheint mir, wechseln von Tag zu Tag. Nochmal einschlafen bis es Frühstück gibt, nun, das geht erst nach einer Weile wieder. Urlaub auf dem Dorf. Kristos und Andrea, ein griechisch-tschechisches Paar, haben mir das gleiche Zimmer wie in den Jahren davor vermietet. Zum letzten Mal geht es die Straße entlang zum Meer, vorbei an Tomatenfeldern, Kühen und Pferden auf der Weide, duftenden Oleandersträuchern und Feigen als Straßenfallobst. Nach einem Kilometer tut sich ein Stück paradiesisch einsamer Sandstrand auf. Hinter den Dünen, rings um einen Salzsee, werden jedes Jahr im Dezember und Januar bunte Flamingos mehrere Tage rasten. Drüben über der Meerenge taucht das Festland aus dem Schönwetterdunst, dort beginnen die Wege in den Orient. Sollte mir da ein heller Stern aufgefallen sein? Eher nicht, in diesem Jahr bleibt eine totale Mondfinsternis im Gedächtnis. Und mehrere Weise haben nachgerechnet, die nächste wird es hier am 9. Juni 2123 geben.

Wie ich zum letzten Male in diesem Jahr die Straße zum Hotel zurücklaufe, stoppe ich im kleinen Laden von Maria, der hiesigen „Tante Emma“. Kalo taxidi wünscht sie mir – gute Reise. Und ich bekomme eine Dose Bier der Marke „Mythos“ mit. Sofort ist mir klar, die werde ich zu Weihnachten zu Hause trinken. Vier Stunden, nachdem das Flugzeug gestartet ist, schließe ich meine Wohnungstür in der Flusstalstadt auf.

Noch ist es nicht September, als ich zu Hause den Kühlschrank gründlich auf seinen Alltagsmodus bestücke. Im Supermarkt steht der erste Wein des Jahres, Federweißer. Und es ist noch September, als die ersten Lebkuchen und Weihnachtsmänner sich in und um die Regale türmen. Draußen ist bestes Badewetter. Das 2018er Jahr verwöhnt uns ungewöhnlich mit Sonne und Wärme. Landarbeiter, Gärtner, Förster, die Wasserwirtschaft und die Elbschifffahrt werden das anders sehen. Noch im Oktober an der Kiesgrube fasse ich rationale Gedanken. Die zu verschickenden Stollen, meint der Bäcker, kann ich gleich auf seiner Internetseite ordern, als Aufpreis nur das Porto…

und darüber ist November geworden. Aus dem Fenster der Linie 4 verfolge ich schon ab Monatsbeginn den Aufbau des Striezelmarktes. Der Baum stand zuerst. Finde ich wieder Zeit, mich mit dem einen oder anderen Bekannten dort auf einen Glühwein zu treffen? Schaffe ich es, wie in Kindertagen an den Märchenfiguren vorbeizuschlendern? Ach ja, die Geschenke im engsten Kreis: nein, „nichts“ wollen wir uns nicht schenken, sondern Erlebnisse. Gemeinsamkeit lautet die Verabredung. Ein kostbarer Anspruch wie ich finde, braucht es doch dafür Ideen, aber vor allem die Zeit, diese zusammen umzusetzen.

Dezember. An der Elbe rasten Graugänse und beim Salzsee hinter dem paradiesischen, jetzt bestimmt noch einsameren Sandstrand auf der kleinen griechischen Insel müssten jene Scharen bunter Flamingos angekommen sein. Schade, das werde ich nicht sehen können. Abgesehen davon, dass keine Zeit dafür wäre, ist die Insel ab Oktober nicht mehr per Charterflug erreichbar, sondern nur mit Umstieg in Athen, und das auch nicht täglich. Die Reise von Tür zu Tür würde nicht vier Stunden, sondern vielleicht vier Tage dauern. Blieben die Bilder vom Sommer. Traditionell werden die bei uns am 27. Dezember, unserem 3. Feiertag angeschaut. Und wie jedes Jahr werden an diesem Tag bereits die ersten Weihnachtsbäume, abgeschmückt und ausgemustert, vor einigen Haustüren und an den Containersammelplätzen liegen. Weihnachten, so einige Nachbarn, wäre ja jetzt vorbei. Leute, denke ich dann immer, es hat doch jetzt gerade erst begonnen…!

Tobias Märksch

Eine Schlossherrin verlässt die Insel

Di., 1. Jan.. 2019 – 00:01

Mit einer nachdenklichen, aber auch humorigen Rede, gehalten am 1. November 2018 von Herrn Dr. Striefler – Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsische Schlösser, Burgen und Gärten (SBG) – verabschiedete er die langjährig auf Schloss Moritzburg tätig gewesene Ingrid Möbius in den wohlverdienten Ruhestand.

Ingrid Möbius war in den 40 Jahren ihres Wirkens, wie man so sagt, ein Segen für Schloss und umgebende Kulturlandschaft.

Ihr Tun war von Spontanität, Neugier, starkem Willen, Freude an der Arbeit und natürlich auch von Autorität geprägt.

Sie hat sich eingemischt, mitgeredet und Entscheidungen getroffen, die manchmal nicht jedermann passten und vielleicht auch auf Unmut stießen.

Unbequem war sie also auch von Zeit zu Zeit.

Herr Dr. Striefler beschrieb ihren Lebensweg unter Hinzuziehung eines schriftlichen Dokumentes, welches ihm durch einen früheren Lehrer von Ingrid Möbius zugespielt worden war. Im zarten Alter von 16 Jahren hatte sie sich ihren Lebensweg selbst vorgegeben:

„Ich will Schlossherrin werden“, „Ich will in einem Schloss leben“ oder „Ich möchte Erfolg haben“, um nur einige Lebensmaximen zu nennen.

Alles das ist dann in ihrem Leben so eingetroffen. Sie hat zwar nicht im Schloss gewohnt, aber dafür in dem nordwestlichen Teichhaus viele Jahre ihres Lebens zugebracht.

Ihre erfolgreiche Tätigkeit blieb jedoch nicht nur auf die zu verwaltenden Immobilien, wie Schloss, Fasanerie mit Leuchtturm und andere Baulichkeiten sowie das Fasanenschlösschen, begrenzt. Sie hat im Sinne der Einmischung und Einflussnahme wichtige Beiträge über den eigentlichen Schlossbetrieb hinaus geleistet.

Da sind Ausstellungen zu nennen (z.B. Brücke in Moritzburg 1995), die Etablierung des Rüdenhofes als Käthe-Kollwitz-Gedächtnisstätte und dann, der alljährliche Höhepunkt zur Weihnachtszeit: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Ebenfalls gehört sie zu den Mitinitiatoren für die feste Größe „Moritzburg-Festival“, welches alljährlich tausende Besucher in das Schloss und die Kirche von Moritzburg anzieht.

Nunmehr hat sich ein Lebenskreis geschlossen, aber wir können nicht sicher sein, ob dieser abgeschlossen sein wird. Mit gesundem und optimistischen Blick in die Zukunft: Frau Möbius „Glück auf!“

Gemeinsam mit Marlies Zerjatke begleiten wir als Architekturbüro seit 2004 die Instandsetzung und Instandhaltung der äußeren Hülle des Schlosses Moritzburg, einschließlich der Terrassenbereiche mit Gewölben, Brüstungen, Treppen und aller Putten und Vasen.

Ich will sagen: wir hatten vielerlei Begegnungen mit der „Chefin“, ein wenig haben wir sie dabei auch kennengelernt. Es war eine interessante und schöne Zeit.

Danke!

Dietmar Kunze