Werke von 53 Künstlern in der Stadtgalerie

Dies Haus ist mein, es ist aber auch nicht mein,

der vor mir war dachte es wär sein,

es war aber nicht sein, denn er zog aus und ich zog ein,

und nach meinem Tod wird es ebenso sein!

Hausinschrift Meißner Straße 279

Themenorientierte Gemeinschaftsausstellungen mit lokalem Bezug haben in der Stadtgalerie Tradition. Ein erstes Projekt dieser Art wurde bereits 1986 unter dem Titel „Leben hinter alten Mauern“ gezeigt. Die Dokumentation „Altkötzschenbroda im Abriß?“ (1990) führte letztlich dazu, dass sich die Stadtgalerie am heutigen Standort in Altkötzschenbroda befindet. In einem engen Zusammenhang mit Radebeul standen auch die Projekte „RAD,RAD, RADebeul“ (2013) und „Radebeul – Stadt der Zukunft“ (2015), denen nunmehr „Radebeul besitzen“ folgte.

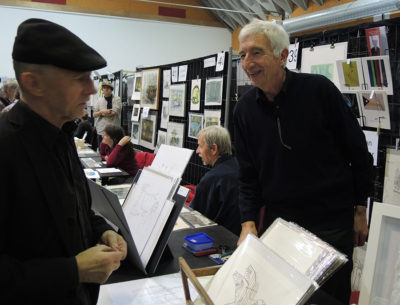

Foto: Stadtgalerie Radebeul

Die Eröffnung der Ausstellung am 10. September war wiederum mit einem kleinen hand- und hausgemachten Künstlerfest verbunden. Nach altbewährtem Ritual wurde das Publikum an verschiedenen Fest-Stationen mit hochwertigen Überlegungen und turbulenten Aktionen konfrontiert. Reißenden Absatz fanden die limitierten Radebeul-Aktien, welche nur an diesem Abend erhältlich waren und zur Teilnahme an einer Versteigerung der besonderen Art berechtigten. Das fiktive Portfolio des Auktionators reichte von der Schrott- bis zur Luxusimmobilie. Ersteigert werden konnten u.a. „Radebeuls kulturelle Mitte“, die „Fassade vom ehemaligen Bahnhofsgebäude in Radebeul-West“, die „Un-Friedensburg“ oder ein „Schlammteich“ mit den Koordinaten Y 405638 X 5664559 im System ETRS89b. Der Besitzerwechsel brachte Rekordeinnahmen. Zu höchst dramatischen Szenen kam es auch bei der Besitzergreifung des einzigen freien Stuhles auf der Bühne, denn der Hinweis „Sitzen verboten“ wurde von den zwei eigens aus Berlin und Leipzig angereisten Clowns völlig ignoriert. Alles in allem war es ein schönes Fest mit interessanten Gesprächen und lebendiger Musik zum Tanzen und vergnügten Zuhören.

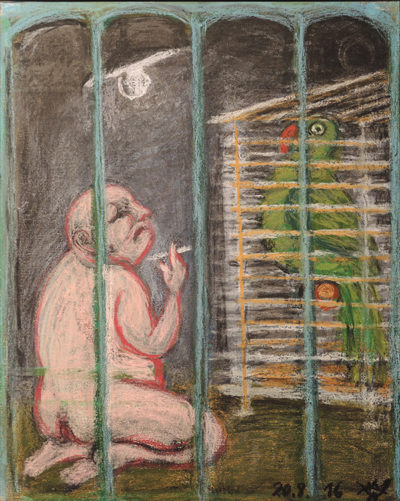

Peter Graf »Besitz (jedem seinen Käfig)«, 2016, Pastell

Obwohl das diesjährige Thema „Radebeul besitzen“ zunächst recht schwierig schien, stieß es bei den Künstlern auf großes Interesse. Von den 53 Radebeuler bzw. mit der Stadt Radebeul verbundenen Malern, Grafikern, Bildhauern, Fotografen und kreativen Allroundern werden viele neue Werke gezeigt, welche eigens für diese Ausstellung entstanden sind. Ergänzend sind auch Arbeiten von bereits verstorbenen Künstlern aus dem Bestand der Städtischen Kunstsammlung eingefügt. Darüber hinaus setzen sich Schüler der Oberschulen Kötzschenbroda und Radebeul-Mitte mit der Thematik auseinander. Auch der Radebeuler Autorenkreis „Schreibende Senioren“ gestaltet im Rahmen der Ausstellung einen eigenen Beitrag.

Cornelia Konheiser, Bemalter Stuhl, 2016

Das Motto „Radebeul besitzen“ ist sowohl materiell als auch geistig und sinnlich ausdeutbar. Sitzen, besitzen, besetzen… Wer besitzt was und wie viel von der Wein-, Villen- und Gartenstadt Radebeul? Zugegeben – eine durchaus spannende Frage. Die Ausstellung gibt hierauf zwar keine Antwort, doch ohne Provokation keine Kunst. Und eine Stadt, die sich den „Luxus“ einer Stadtgalerie leistet, wird das wohl locker verkraften, zumal Kritik und Humor in diesem Falle dicht beieinander liegen.

Anita Rempe »Die Kugel rollt nicht«, 2016, Installation (Detail)

Eigentum verpflichtet. Ja, wozu eigentlich? Steht Eigennutz über Gemeinwohl oder umgekehrt? Welchen Gewinn bringt Spekulationsgewinn? Wie ausgewogen gestaltet sich die Balance zwischen privatem und öffentlichem Raum? An welchen Orten fühlen sich die Bewohner Radebeuls besonders wohl? Wo sitzt man gern und was bedeutet es zu sitzen, in einer Zeit der boomenden Fast Food Ketten mit Essen und Trinken to go? Radebeul – eine Stadt der Genießer zwischen „wisch und weg“? Wird Radebeul von den „Auspendlern“ als Stadt überhaupt wahrgenommen? Wie lässt sich der Organismus einer Stadt begreifen? Wie hat sich das Bild der Stadt seit dem gesellschaftlichen Umbruch gewandelt? Wer dominiert den öffentlichen Disput über die Entwicklung unser aller Stadt und wer hält diesen in Gang?

Eine Stadt wie Radebeul bietet verführerisch schöne Motive. Doch Kunst ist viel mehr als das Abbild einer Postkartenidylle. Künstler haben ein feines Gespür für Veränderungen und dafür, was Menschen bewegt.

Die Stadtgalerie gleicht für sechs Wochen einer prall gefüllten Wundertüte mit Bildern und Objekten rund ums Besitzen in Radebeul. Gold wohin das Auge schaut. Haben oder sein? Auf einer Münzen ausspuckenden Ladenkasse thront eine (wohl um sich selbst kreisende) kleine Prinzessin. Doch alle Entwicklung ist blockiert, denn die goldene Kugel rollt nicht. Der vergoldete Sonnenkönig zeigt Flagge und hält die Friedensburg besetzt. Eine Domina peitscht die ihr hörige Schnecke mit goldenem Schneckenhaus. Goldene Zwerge sitzen auf dem blauen Planeten Radebeul. Ein Stuhl mit goldenem Toilettendeckel und Endlosschleifensymbol gemahnt an „Die Vergänglichkeit in der Unendlichkeit“. Goldene Pflastersteine werden zur zukunftsträchtigen Option, sobald die letzte Baustelle von Radebeul verkauft sein sollte, denn ewig währt der „Tanz ums goldene Kalb“. Jedem seinen Käfig!

Im Raum steht die Frage: Wie wollen wir leben? Startbereit und brav sitzen die Kleinsten auf dem Töpfchen. Sie haben noch Zeit. Das Galopprennen auf der Zielgeraden beginnt erst später und endet mit der „Letzten Ruhe“. Aus einem Birkenstamm sprießt der Paradiesapfelbaum. Hasen besetzen den Rasen. Stadträte besitzen Radebeul – ein Dampfer fährt vorbei. Wieder so ein Formfehler. Ziel verfehlt. Ob Friedensburg, Bahnhofsgebäude oder Kaiserpost – zu spät. Mensch, ärgere Dich nicht!

Von Bedeutung sind die Weinberge, der Gottesacker, die Nähe des Flusses, der Lößnitzgrund, die Streuobstwiesen, der „Hinterhof meiner Kindheit“, ein autofreies Altkötzschenbroda (wenigstens am Sonntag), der Pavillon im Grundhof, der Markttag in Radebeul-Ost, das kleine Frühstück oder

der sonnige Biergarten.

Don Quichote trägt den Kopf hoch über den Wolken. Er ist reich an Fantasie. Was jedoch zu seinen Füßen geschieht, kann er so nicht sehen. „Radebeul für alle“ wird zur Illusion, wenn wir nicht praktisch gegensteuern. Vorsorglich erfolgte deshalb vom 6.6. bis 21.8.2016 in Radebeul an öffentlich zugängigen Orten die Entnahme von 35 spekulationsfreien Bodenproben mit anschließender Konservierung. Auch Fund- und Erinnerungsstücke aus aller Welt verstauben nun in einem Serkowitzer Museumskoffer. Über einhundert Jahre alt ist das Aquarell mit dem herrlichen Blick übers Elbtal, präzise mit Mai 1913 datiert – zwei Weltkriege sollten folgen. Nur der Moment ist wahr.

Für Freunde der (Überlebens)Kunst bietet die Stadtgalerie reichlich Anregung

zum sitzen, besitzen, besetzen. Aber alles auf eigene Gefahr!

Karin (Gerhardt) Baum

Die Ausstellung ist bis zum 23. Oktober DI, MI, DO, SO 14-18 Uhr geöffnet. Gruppen-Führungen mit der Galerieleitung sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Um Voranmeldung unter 8311-600, -625, -626, 0160-2357039 wird gebeten. MIDISSAGE am 21.10., FINISSAGE am 24.10., jeweils um 19.00 Uhr

Zu sehen sind Werke von Regina Baum, Dieter Beirich, Sophie Cau, Lieselotte Finke-Poser, Thomas Gerlach, Karen Graf, Peter Graf, Roland Gräfe, Christiane Herrmann, Gunter Herrmann, Mandy Herrmann, Horst Hille, Michael Hofmann, Cornelia Konheiser, Karen Koschnick, Matthias Kratschmer, Gabriele Kreibich, Ingo Kuczera, Dorothee Kuhbandner, Bärbel Kuntsche,Wolf-Eike Kuntsche, Käthe Kuntze, Edgar Kupfer, Klaus Liebscher, Johanna Mittag, Peter PIT Müller, Tine Neubert, Gerd-Rüdiger Perschnick, Anne-Katrin Pinkert, Pseudo, Gabriele Reinemer, Anita Rempe, Markus Retzlaff, Lutz Richter, Gerald Risch, Luc Saalfeld, Burkhard Schade, Petra Schade, Gabriele Schindler, Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze, Gerold Schwenke, Gabriele Seitz, Karola Smy, Wolfgang Smy, Ju Sobing, SODA, Johannes Thaut, André Uhlig, Christian URI Weber, Irene Wieland, Renate Winkler, Reinhard Zabka

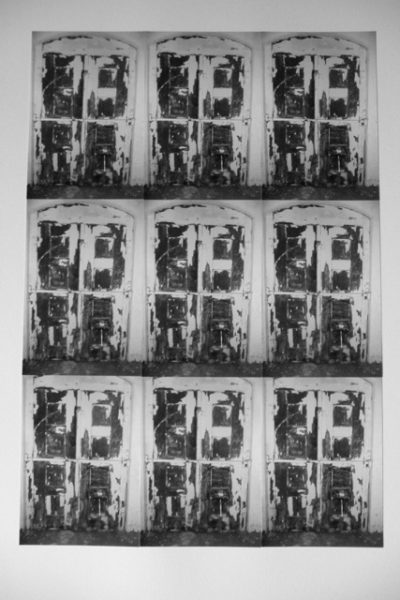

Wieder einmal trifft Gräfe einen Radebeuler Künstler-, nein eine Künstlerin! Die Bildhauerin Gabriele Reinemer begibt sich hier auf fremde Wege – allerdings nicht zum ersten Mal – es waren schon Fotoarbeiten von ihr in der Stadtgalerie Radebeul zu sehen. Ihr Interesse gilt dabei der Struktur, die sich bei der Reihung von fotografierten Motiven ergibt, das Einzelbild wird so in der Addition (nicht der seriellen Aufnahme) zu einem eigenständigen Werk. So sehen wir eine Reihung von bröckelnden Fenstern, Blicke in verlassene Industrieareale, Steinmauern, aber auch Blicke in eine Frühlingslandschaft, die alle durch die Vervielfältigung zum mindestens (!) zweiten Blick auffordern. Ein Haiku in der Einführung: „Der klare helle Mond- viel dunkler erscheint nun der Schatten des Gebüschs“. Am Ende einer einladenden Tafel, an der man sicher kulinarische Künste genießen kann, hängt in kräftigem Rosa eine Impression „Die satte Gesellschaft“- Hingehen und Ansehen!

Wieder einmal trifft Gräfe einen Radebeuler Künstler-, nein eine Künstlerin! Die Bildhauerin Gabriele Reinemer begibt sich hier auf fremde Wege – allerdings nicht zum ersten Mal – es waren schon Fotoarbeiten von ihr in der Stadtgalerie Radebeul zu sehen. Ihr Interesse gilt dabei der Struktur, die sich bei der Reihung von fotografierten Motiven ergibt, das Einzelbild wird so in der Addition (nicht der seriellen Aufnahme) zu einem eigenständigen Werk. So sehen wir eine Reihung von bröckelnden Fenstern, Blicke in verlassene Industrieareale, Steinmauern, aber auch Blicke in eine Frühlingslandschaft, die alle durch die Vervielfältigung zum mindestens (!) zweiten Blick auffordern. Ein Haiku in der Einführung: „Der klare helle Mond- viel dunkler erscheint nun der Schatten des Gebüschs“. Am Ende einer einladenden Tafel, an der man sicher kulinarische Künste genießen kann, hängt in kräftigem Rosa eine Impression „Die satte Gesellschaft“- Hingehen und Ansehen!