Oder: Das Leben kennt keinen Plan

Harald Hauswald und Peter PIT Müller zur Vernissage am 22.3.2024, Foto Karin Baum

So ein Gedränge gab es lange nicht in der Radebeuler Stadtgalerie, wie am 22. März 2024 zur Eröffnung der Ausstellung des Berliner Fotografen Harald Hauswald. Der Titel „Voll das Leben!“ nimmt Bezug auf den gleichnamigen Bildband, welcher bereits 2020 im Steidl Verlag erschien. Der Entschluss, eine Personalausstellung mit Fotografien von Harald Hauswald zu zeigen, erfolgte spontan. Ein kleines Zeitfenster stand offen und diese Gelegenheit wurde genutzt. Alle Beteiligten reagierten schnell und flexibel. Der Einsatz hat sich gelohnt. Das Leben kennt keinen Plan.

Als der Radebeuler Maler und Grafiker Peter PIT Müller, ein langjähriger Freund von Harald Hauswald, zur Eröffnung das Wort ergriff, wurde es sehr emotional. PIT meinte, er komme sich vor, wie auf einem Familientreffen. Zwischen den beiden Künstlerfreunden entspann sich zeitweise ein Zwiegespräch vor vertrautem Publikum. Gekommen waren Künstler, Freunde, Weggefährten, Klassenkameraden, ehemalige Kollegen … Ein Eröffnungsbesucher, der unmittelbar hinter mir saß meinte, dass es für ihn in der Stadtgalerie eine der schönsten Eröffnungen gewesen sei. Wer dabei war, konnte eine Art Zeitsprung miterleben. Plötzlich standen da zwei übermütige – in die Jahre gekommene – Jugendliche im Rampenlicht, denen der Schalk recht spitzbübisch aus den Augen blitzte. Und der überregional anerkannte Fotograf, Bundesverdienstkreuzträger und Träger des Bürgerpreiseses der deutschen Einheit wurde wieder zum Harald aus Radebeul, der den festen Boden unter den Füßen eigentlich niemals verloren hatte.

Ein Wiedersehen gab es auch mit dem Geiger Hansi Noack von der legendären nicht mehr existierenden Rockband DEKAdance aus Dresden. Irgendetwas begann sich an diesem Abend zu verselbständigen zwischen den üblichen Eröffnungsritualen. Erinnerungsfetzen flogen durch den Raum. Das Leben kennt keinen Plan.

Die Ausstellung des Fotografen Harald Hauswald ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Besucher werden angeregt, in schönster Ost-Nostalgie zu schwelgen. Zu sehen sind bekannte und weniger bekannte Motive, darunter auch zahlreiche Hauswald-Klassiker wie: „Fürstenzug“ Dresden 1984; „U-Bahnlinie A“ Berlin 1986; „Fahnenflucht“ Berlin/Alexanderplatz 1987; „Tanztee im Prater“ Berlin 1989.

Blick in die Ausstellung „Voll das Leben!“ in der Stadtgalerie Radebeul 2024, Foto Karin Baum

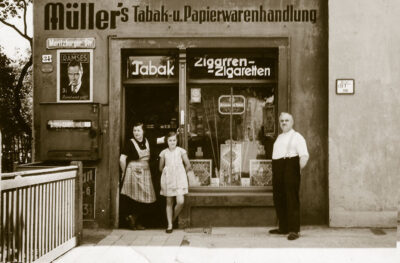

Eine große Überraschung bieten die Schwarzweißaufnahmen von Altkötzschenbroda, welche in den 1970er Jahren entstanden sind. Das es diese Aufnahmen gibt, war bekannt. Ein Foto aus jener Zeit hatte seit Eröffnung der Heimatstube Kötzschenbroda, welche im Jahr 2006 erfolgte, im Dauerausstellungsbereich seinen festen Platz gefunden. Es war ein Geschenk des Radebeuler Malers und Grafikers Peter PIT Müller. Zu sehen ist auf dem Foto ein alter Mann, der in Altkötzschenbroda einen mit Säcken beladenen Leiterwagen zieht. Der Dorfanger ist menschenleer und autofrei. Nichts stört den Blick. Der Fotograf war schon damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Schwarzweißfotografie „Anger“ 1976 (Altkötzschenbroda), Foto Harald Hauswald

Wann und in welchem Zusammenhang diese Fotografie entstanden ist, erschließt sich nun nach fünf Jahrzehnten durch die ausgestellten Bögen mit Kontaktabzügen, die aus dem Jahr 1976 stammen, aus jener Zeit der frühen Anfänge, als sich zwei Freunde auf gemeinsame Motivsuche begeben hatten. Der eine, um zu fotografieren, der andere, um zu zeichnen.

Erstmals werden nun einige dieser frühen Aufnahmen öffentlich präsentiert, darunter sechs Großformate mit architektonischen Details. Die Wirkung von Licht und Schatten, Raum und Struktur ist verblüffend. Mag sein, dass die Ausstellung etwas überfrachtet wirkt. Aber ist das letztlich nicht völlig egal? Denn keines der hier gezeigten Fotos möchte man missen.

Sein Handwerk als Fotograf hatte Harald Hauswald von der Pike auf gelernt, zunächst vom Vater, einem Fotografenmeister, bei dem fast alle Radebeuler ihre Passbilder machen ließen. Allerdings wäre das keine berufliche Perspektive gewesen. Er wollte nicht die Urlaubsfotos anderer Leute entwickeln. Er wollte selber fotografieren. Schon bald richtete er sich eine Dunkelkammer ein. Die technischen Möglichkeiten im eigenen Fotolabor sensibilisierten ihn für die Schwarzweißfotografie.

Die Geschichte, wie sich Peter PIT Müller und Harald Hauswald kennenlernten beginnt so: PIT ging in die Radebeuler Ernst-Thälmann-Oberschule. Dort hieß es, du musst mal zu „Harzer“ gehen. Gemeint war Harald Hauswald. Der war drei Jahre älter und wohnte damals auf der Straße der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft, heute Wilhelm-Eichler-Straße, sinnigerweise direkt gegenüber von der Justizschule, dem heutigen Evangelischen Schulkomplex. Dessen Zimmer war vollgestopft mit Lanzen, Pfeil und Bogen, Federnschmuck, Karl-May-Büchern und Schallplatten. Vom Äußeren her entsprach er dem beargwöhnten Klischee jener Zeit: Bart, lange Haare, Jeans und Parker. Man hörte Musik von Deep Purple oder den Stones. Es gab einen sogenannten Plattenring. Die Musik wurde illegal auf Tonbänder überspielt und gewinnträchtig weiterverkauft.

Ein bekannter Ort, wo man Radebeuler Dissidenten bestaunen konnte, war die Gaststätte „Lößnitzperle“ neben dem Filmtheater „Freundschaft“ auf der Straße der Befreiung. Zu den ketzerischen Wortführern gehörte Siegfried Schwab, dessen Bildnis, gemalt von Horst Hille, in der Städtischen Kunstsammlung Radebeul aufbewahrt wird. Wie Harald Hauswald lakonisch meinte, hätte er dem Schwab seinen Erstkontakt mit der „Stasi“ zu verdanken gehabt. Apropos Stasi: Unter dem Decknamen „Radfahrer“ wurde Hauswald vom 28.2.1977 bis zum 5.10.1989 von ca. 40 Personen observiert und wer in seine Nähe kam, dem wurde ebenfalls große Aufmerksamkeit entgegengebracht. Peter Müller hatte man den Decknamen „Rubens“ verpasst.

Wie die ausgestellten Kontaktabzüge belegen, waren die Künstlerfreunde auch im morbiden Altkötzschenbroda zugange. Wie gesagt, während der eine zeichnete, hat der andere fotografiert.

Zur Ausstellungseröffnung erinnerte sich Peter PIT Mülle an die ersten gemeinsamen Elbtouren, die vor über 50 Jahren stattgefunden haben. Die Elbe stank und war verdreckt. Pit hat gezeichnet und Harald hat fotografiert. Der eine brauchte Zeit, der andere war schnell fertig. Beeindruckt hat den drei Jahre jüngeren Müller schon damals der sichere Fotografenblick. Geschult habe das die Aufmerksamkeit. Dafür sei er ihm als Maler und Grafiker noch heute dankbar.

Beide Künstler verloren sich über all die Jahre nie aus den Augen, haben sich gegenseitig mit ihren Freunden und Familien besucht, tauschten sich fachlich aus und waren bei den Ausstellungseröffnungen des anderen fast immer dabei.

Harald Hauswald zog es 1978 nach Berlin – zunächst wegen der Liebe, wie er meinte. Später gehörte er zum Prenzlauer Berg, als wäre er schon immer da gewesen – der gebürtige Radebeuler mit dem sächsischen Dialekt. Zum Broterwerb arbeitete Hauswald einige Jahre als Telegrammbote. Einen Fotoapparat hatte er bei diesen Touren immer dabei, was seiner Affinität zur Straßenfotografie sehr entgegenkam.

Wenn heute von der „Boheme des Ostens“ die Rede ist, muss man anmerken, dass dieser Begriff vor 1990 nicht gebräuchlich war. Wer sich wann bzw. wo ansiedelte im Prenzlauer Berg, war mehr oder weniger dem Zufall geschuldet. Eine Zeitlang wohnte der Aktionskünstler Reinhard Zabka in Hauswalds Nachbarhaus. Man kannte sich, aber die Szene war nicht homogen. Eine freundschaftliche Arbeitsbeziehung hatte sich zwischen dem Fotografen Harald Hauswald und dem Schriftsteller Lutz Rathenow entwickelt. Ihre erste gemeinsame Publikation „Ostberlin – Die andere Seite einer Stadt“ erschien 1987 im Piper Verlag München/Zürich.

Hauswald fotografierte immer wieder Menschen in der U-Bahn, bei Hof- und Künstlerfesten, beim Schwof in der Eckkneipe, bei Großdemonstrationen oder Punkkonzerten… Seine Beobachtungen am Rande des offiziellen Geschehens sind ironisch und melancholisch zugleich. Es sind Erinnerungen an das Leben in der DDR zu einer Endzeit, als noch keiner ahnte, dass es das Ende ist. Der in der DDR geborenen ersten Nachkriegsgeneration folgten inzwischen die nächste und übernächste Generation. Und diejenigen, die den DDR-Alltag aus eigenem Erleben kennen, wird es schon bald nicht mehr geben.

Peter PIT Müller wiederum lebt und wirkt bis heute in Radebeul. Das Berlin-Intermezzo währte nur kurz. Gemeinsam mit Harald Hauswald fanden dort seine ersten Ausstellungen statt. Eine umfangreiche Debütausstellung hatte der Maler und Grafiker im Jahr 1985 mit Wolfgang Bruchwitz in der damaligen „Kleinen Galerie“ in Radebeul-Ost. Der Prenzlauer Berg sickerte ein in die sächsische Provinz wie ein süßes Gift. Doch die Aktionen in der „Kleinen Galerie“ waren nie so folgenreich, wie die der legendären Intermedia, welche im Juni 1985 in der Coswiger Börse stattgefunden hatte. Maler, Musiker, Filmemacher, Fotografen und Performer aus Dresden, Berlin, Erfurt, Leipzig usw. fanden dort ihr Podium, was in einem Skandal mündete und für den damaligen Klubhausleiter Wolfgang Zimmermann zur Entlassung führte. Mit dabei waren natürlich Harald und PIT und viele ihrer Künstlerfreunde.

Dass es in den verfallenden Gebäuden von Altkötzschenbroda alternative Hausbesetzungen gab, liegt auf der Hand. Doch das ist ein unerschlossenes Kapitel für sich.

Der gesellschaftliche Umbruch brachte einerseits Erleichterung, andererseits begann sich Existenzangst auszubreiten. Um unter den neuen Bedingungen überleben zu können, wurde 1990 die OSTKREUZ- Agentur für Fotografie gegründet, die einzige, von Fotografen selbst geführte Agentur Deutschlands. Harald Hauswald war einer der sieben Gründer.

Sein Bestand an Filmmaterial ist immens. Hauswalds Archiv umfasst 7.500 Filme, die von der Bundesstiftung Aufarbeitung gesichtet und gesichert wurden. Das dauerte drei Jahre. Glücklicherweise hatte Hauswald die Filme und Kontaktbögen immer zusammen aufbewahrt. Was ihm auch bei dieser Ausstellung sehr zugute kam.

Am 3. Mai begeht Harald Hauswald seinen 70. Geburtstag. Dazu sei ihm herzlich gratuliert. Aufs Altenteil wird er sich nicht zurückziehen. Schon längst arbeitet er an neuen Projekten, auch in anderen Ländern. Sein Interesse gilt den Menschen, egal an welchem Ort.

Die Ausstellung in der Radebeuler Stadtgalerie sollte man sich jedenfalls nicht entgehen lassen. Gelegenheit dazu bietet sich noch bis zum 5. Mai.

Karin (Gerhardt) Baum

Auf eine Initiative des „vereins für denkmalpflege und neues bauen radebeul“ hin, gibt es seit mittlerweile schon zwei Jahren zu regelmäßigen Terminen eine Beratungsstunde für denkmalbesitzende Bauherren.

Auf eine Initiative des „vereins für denkmalpflege und neues bauen radebeul“ hin, gibt es seit mittlerweile schon zwei Jahren zu regelmäßigen Terminen eine Beratungsstunde für denkmalbesitzende Bauherren.