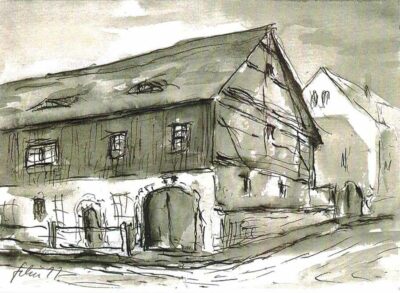

Im Januarheft 2023 hatte ich mich dem Erlebnis des Weihnachtsoratoriums in der Radebeuler Lutherkirche gewidmet, das am 12. Dezember 2022 nach coronabedingter Pause wieder in einer vollbesetzten Kirche stattfinden konnte. Gleichzeitig überdachte ich die für viele Radebeuler ungewohnte Situation, dass nach der Zusammenlegung der beiden Radebeuler und weiterer Umlandgemeinden zum „Evangelischen Kirchspiel in der Lößnitz“ die Friedenskirche ihren Rang als traditionsreiche, eigenständige Aufführungsstätte von Kirchenmusik eingebüßt hat, weil aufgrund der Größe des zahlenmäßig gewachsenen Chores dieser nun mit den großen Werken der Chorliteratur in der geräumigeren Lutherkirche auftritt. Über diese Veränderungen darf man nicht vergessen, dass im abgelaufenen Jahr die Kantorei Grund zum Feiern hatte, denn im Juli beging man ein besonderes Jubiläum: 400 Jahre Kantorei in der Friedenskirche Kötzschenbroda. Tenor Hans Stege hat zu diesem Anlass einen Artikel im Gemeindebrief vom Oktober veröffentlicht, den Vorschau & Rückblick im Folgenden mit seiner Genehmigung auszugsweise wiedergibt:

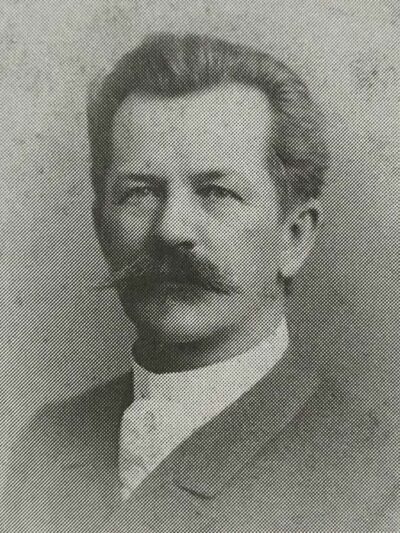

Was für eine große Geschichte! Auf der Chorempore lesen wir Namen von 21 Chorleitern und Kantoren. Sie stehen stellvertretend für die große Tradition der evangelisch-lutherischen Kirchenmusik in unserer Lößnitz-Region. Der Schulmeister und Organist David Ziegler gilt als der Gründer des Kirchenchores. Was für eine dramatische Zeit, damals! Mitten im 30-jährigen Krieg, in Not, Bedrängnis und Hoffnungslosigkeit finden sich Menschen zum gemeinsamen Gesang zusammen. Wie viel Trost, wie viel befreienden Lebensatem, wie viel Hoffnung und Gottvertrauen haben sie wohl damals gesucht und gefunden. 400 Jahre ist das her und bis auf den heutigen Tag ist es so geblieben. […] Ich wünsche mir von Herzen, dass wir gemeinsam diese große Tradition der Kirchenmusik und des Gesangs in unserer Region weiter hoch schätzen, nach besten Kräften befördern und bewahren. Wir haben einen kostbaren Schatz. Zu diesem Schatz gehören unsere Kurrendekinder, die jungen Erwachsenen in den vielfältigen Projektgruppen, die Posaunenchöre und Instrumentalgruppen, die Chöre in unseren Kirchspiel-Gemeinden und nicht zuletzt unsere Kantoren, Gemeindepädagogen, Ehrenamtsorganisten sowie die Musiker und Gesangsolisten der Region, mit denen wir zusammenarbeiten. Dazu gehört auch unser kulturell sensibles Publikum, das uns häufig volle Kirchen bei unseren Oratorienkonzerten und Vespern beschert. Der Bedarf ist ungebrochen. Zugleich beklagen wir die beschränkten Mittel angesichts schrumpfender Gemeinden. Auf unser eigenes Engagement wird es ankommen, wie vor 400 Jahren. Und 400 Jahre Friedenskirchkantorei kann und sollte uns Mut machen, auch zu neuen Wegen […] Nutzen wir doch den Schwung unserer beeindruckenden Geschichte, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Darauf wird es auch in Zukunft ankommen, wie damals vor 400 Jahren.

Mit einem Festgottesdienst am 1. Advent um 10 Uhr in der Friedenskirche, zu dem Gäste aus dem öffentlichen Leben eingeladen sind, startet nun ein kirchspielweites Jubiläumsjahr unter dem Motto: „400 Jahre Kirchenmusiktradition in der Lößnitz“. Dazu setzte die Kantorei unter ihrem Leiter, KMD Peter Kubath, mit der gelungenen Aufführung von Mendelssohns Oratorium „Elias“ bereits im Oktober einen vielbeachteten Akzent. Dieses Werk, das zu den populärsten Chorwerken überhaupt gehört und auch früher schon unter Kubaths Vorgänger Karlheinz Kaiser 1995, 1998, 2003 und 2016 in Radebeul zu hören gewesen war, verfehlte auch bei der jüngsten Aufführung nicht seine Wirkung, was vor allem auch an der deutlich größeren Besetzung des Orchesters im Bereich der Bläser lag. Das Publikum in der vollbesetzten Kirche lauschte ergriffen der alttestamentarischen Geschichte um den Propheten Elias, der in der Auseinandersetzung mit den Israeliten die Hinwendung zu nur einem Gott, Jahwe, fordert und am Ende doch damit scheitert. Anders als in den letzten Jahren wird in diesem Advent in Radebeul das Bach’sche Weihnachtsoratorium nicht zu hören sein, sondern wird nur die 3. Kantate („Herrscher des Himmels“) am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes erklingen. Deswegen möchte ich alle Leserinnen und Leser auf das Konzert am 3. Adventssonntag (17.12.) hinweisen, wenn in der Lutherkirche mit Camille Saint-Saëns „Weihnachtsoratorium“ von 1858 ein nicht ganz so oft aufgeführtes, gleichwohl wunderbares Stück der romantischen Chorliteratur dargeboten werden wird. Dieses Werk, das auch schon durch die Kantorei der Friedenskirche in der Vergangenheit aufgeführt wurde, läuft bei uns zu Hause seit Jahrzehnten neben Bachs WO und berührt in seiner lyrisch-kontemplativen Anlage gleichermaßen wie das barocke Vorbild. Das Frühwerk des Komponisten, er stellte es mit 23 Jahren fertig, ist allerdings deutlich kürzer als Bachs knapp dreistündiges Meisterwerk, weshalb an diesem Adventsnachmittag der Kammerchor ein weiteres weihnachtliches Stück zu Gehör bringen wird: Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“, ein Chorwerk aus dem Jahr 1942. In Brittens 11 Sätze umfassenden Werk werden mittelenglische Texte vertont und zu einem ganz besonderen Klangerlebnis verschmolzen. Mit diesen beiden Werken bereichert die Radebeuler Kantorei den umfangreichen Veranstaltungskalender in der Adventszeit, wofür ihr schon jetzt gedankt und eine aufmerksame Zuhörerschaft gewünscht sein soll.

Bertram Kazmirowski