-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.275 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.207 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.502 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 16.760 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 15.951 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 15.624 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.016 Aufrufe

- Laudationes - 14.822 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 14.786 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.620 Aufrufe

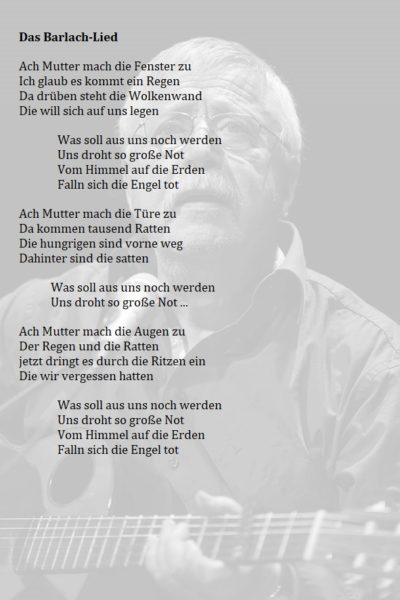

Mit Wolf Biermann poetisch und politisch durch das Jahr

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:55

Hat Radebeul noch einen „Kaiser“?

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:03

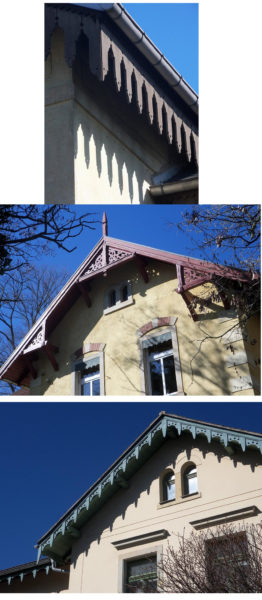

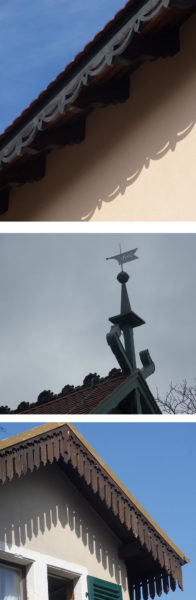

Holzzierrat an Dachkanten von bestimmten historischen Häusern

Mir war schon klar, dass, wenn ich mich einer größeren chirurgischen Operation unterziehe, meine Arbeit in der Redaktion von V+R und auch an eigenen Artikeln für das Heft für mindestens ein Viertel Jahr ruhen müsse. So geschehen im Januar 2020 (Gruß und Dank an meinen Operateur, einem Vorschauleser) bin ich jetzt auf dem Wege der Besserung. Noch während ich an Stöcken ging, überlegte ich, mit welchem Thema ich den Wiedereinstieg bei V+R beginnen könnte. Doch dann kam auch in unserem Land die Corona-Pandemie an mit all ihren Einschränkungen, Vorschriften und Verboten und nichts ging mehr – kein Besuch im Stadtarchiv, kein Kontakt zu Hauseigentümern möglich und schließlich war auch meine Bewegung zum Fotografieren innerhalb Radebeuls eingeschränkt. Alles in allem schlechte Bedingungen für einen Neustart, aber Lust hatte ich schon!

Mein Thema, was ich unter diesen Bedingungen bearbeiten wollte, war Holzzierrat (außer Fachwerk) an vorwiegend Niederlößnitzer Häusern, Denkmalen und Nichtdenkmalen gleichermaßen, also Schmuckformen an Trauf- und Giebelseiten sowie den Firsten. Dabei wollte und konnte ich hier keine Vollständigkeit anstreben. In gewisser Weise handelt es sich um die thematische Vertiefung meines Aufsatzes über Schweizerhäuser (sh. V+R 04/18).

In dieser Bauepoche (1860-1900) wurde von geschickten Zimmerleuten auffallend viel derartiger, sehenswerter Holzzierrat an Schweizerhäuser und denen, die diesen ähneln sowie an Villen und Mietvillen angebracht. Man muss leider in der Vergangenheit sprechen, denn Vieles davon ging über die Jahre bei Dachreparaturen oder Modernisierungen der Häuser verloren. Da, wo sich hölzerner Zierrat noch original erhalten hat, steckt meist ein kulturbewusster Bauherr oder Bauherrin dahinter, die den Wert erkannt haben und sagen: nur damit ist es „mein Haus“! Aus anderem Blickwinkel könnte die Frage kommen, braucht ein Haus solchen Zierrat überhaupt. Die Antwort wäre „nein“, denn das Dach sollte auch ohne Zierrat dicht und das Haus nutzbar sein. Nur ein Haus dieser Bauepoche hatte einen gestalterischen Anspruch auf solchen Zierrat oder Luxus, wenn man es so bezeichnen wollte. Eine Voraussetzung für diese Zierelemente, die ich nachfolgend in drei Gruppen gliedern möchte, ist ein weiter Dachüberstand (0,50m oder mehr) an allen Dachkanten eines Satteldaches. Mein Hinweis an die Leserschaft: Augen auf beim nächsten Spaziergang, dann werden sie sicherlich Beispiele dieses hölzernen Zierrates finden können.

1. Hängende hölzerne Dachzier

Seltener, aber besonders auffallend sind die längeren (0,30 – 0,50m) zugespitzten und / oder mit Löchern versehenen, an Eiszapfen erinnernden Elemente unter den Traufen und an den Giebelkanten von Schweizerhäusern. Sie können in Reihe dicht aufeinander folgend oder auch mit größeren, gleichmäßigen Abständen angeordnet sein – Beispiele finden wir u.a. in der Wilhelm-, Schweizer – oder der Schuchstraße. In der Regel

haben sie einen dunklen, meist braunen Anstrich wie die sichtbaren Teile des Dachstuhls, seltener sah ich auch helle Farben. An Stellen wie oben finden wir Brettlängen, die an der Unterkante Zacken und Formen zeigen, die an Laubsägearbeiten oder eine textile Bordüre erinnern, jedoch vom Zimmermann gesägt wurden. Es sind filigrane Arbeiten dieses Gewerks, die bei entsprechendem Sonnenstand ein hübsches Schattenbild auf der Wand erzeugen können. Solche kleinere hängende Dachzier finden wir an Niederlößnitzer Landhäusern noch öfter, sogar an Dachkanten bestimmter Gaupen.

2. Luftige Giebelzier aus Balken

Diese finden wir außer an Schweizerhäusern auch an verschiedenen Radebeuler Villen. Balken, wie Pfetten oder Sparren, sieht man normalerweise bis auf die z.T. auch verzierten Köpfe unter der Traufe nur im Bodenraum der Häuser. Eine Ausnahme bilden die sogenannten „Flugpfetten“ oder „Flugsparren“, je nach Grundprinzip der Dachkonstruktion (es werden noch ein paar Fachausdrücke, z.T. sinnbildliche Ausdrücke der Zimmermannssprache, folgen, die ich mit Anführungszeichen versehen will), die so heißen, weil sie nicht direkt auf Mauerwerk aufliegen und in Gänze sichtbar sind. Zu den „Flugpfetten“ gesellt sich in manchen Fällen noch ein von außen sichtbarer Kehlbalken, als horizontaler Balken zwischen den Pfetten. Manchmal ist unter dem Kehlbalken noch ein halbkreisförmig gebogener oder aus Stücken zusammengesetzter Balken eingebaut, der auf Stützkonsolen vor der Giebelwand befestigt ist. Das Ganze wird auch als „Gesprenge“

bezeichnet, ist aber nicht explosiv! Natürlich haben auch diese Balken, je nach Sonnenstand, ein interessantes Schattenspiel, quasi eine optische Verdopplung des „Gesprenges“. Der Bogen bleibt immer offen, weil dahinter ein oder zwei Fenster in der Giebelwand des Dachgeschosses liegen, die Zwickel jedoch sind von Fall zu Fall auch verkleidet. Das erfolgte entweder durch senkrechte Brettverkleidung oder durch Holztafeln mit kunstvollen Aussparungen als geometrische Gebilde, als Blütenformen oder Fabelwesen – gut anzuschauen an der Kreuzung von Karl-Liebknecht-Str. / Ledenweg. Eine statische Funktion haben diese „Gesprenge“ nicht, sie müssen sich nur selber tragen. In diesem Bereich finden wir gelegentlich auch ein in der 1. Gruppe vorgestelltes Zierelement wieder: zapfenartige Gehänge, die die aus dem Mauerwerk herausragenden Kopfhölzer frontal abdecken.

3. Aufragender hölzerner Dachschmuck

Von dieser Gruppe haben die wenigsten Zierformen die etwa 150-jährige Standzeit der Häuser überdauert. Wahrscheinlich, weil sie am höchsten Punkt der Häuser dem stärksten Wind und Wetter ausgesetzt und am schnellsten verschlissen waren. Hinzu kam, dass bei Dachreparaturen die Handwerker diesen Schmuckformen kaum Beachtung schenkten und Bauherren an der Stelle gerne Geld sparten. Als Kind habe ich um 1960 eine Diskussion erlebt, als mein Elternhaus in der Einsteinstraße in der Folge gleich drei „Kaiser“ von den Dachfirsten verlor. Der im Fachjargon übliche Name „Kaiser“ ist wohl dadurch entstanden, dass es sich um eine Zierde ganz oben auf dem Haus handelte, ebenso wie man sich einen lebendigen Kaiser als Obersten im Staat vorstellte.

Ich habe auch solche „Kaiser“ gesehen, die entweder auf der Firstspitze saßen oder den Firstpunkt durchdrungen haben und im Kehlbalken verankert waren. Der ca. 1m hohe Pfahl über dem Dach verjüngt sich nach oben zu einer Spitze und trägt etwa in der Mitte eine horizontale, quadratische Holzplatte mit flacher Verdachung. An Stelle der „Kaiser“ gibt es gelegentlich auch andere Bekrönungen in Form von durchbrochenen, spitz zulaufenden Holzplatten oder „Ohren“ die aus stilisierten Akanthusblättern entwickelt wurden (siehe mittlere Eduard-Bilz-Str.). Meines Wissens gibt es in Radebeul nur noch zwei richtige „Kaiser“ an der Villa „Perle“ neben dem Paulsberg und auf der Mittleren Bergstraße 49.

Der erstgenannte „Kaiser“ wurde aber durch untypische Elemente „bereichert“ – eine aufgesetzte Wetterfahne und sich über dem First kreuzende „Flugsparren“, wohl eine stilistische Anleihe aus dem deutschen Norden. An einer anderen Villa in der Weintraubenstraße finden wir noch die Reste von mehreren „Kaisern“, wo die horizontalen Platten seit Langem fehlen. Die Antwort auf die in der Überschrift geäußerte Frage lautet also: ja, es gibt noch zwei richtige „Kaiser“ in Radebeul, diese aber scheinen in unserer Demokratie die Letzten zu sein.

Dietrich Lohse

Radebeuler Kultur in Zeiten der Isolation – Das RadebeulKulturNetz

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:02

Radebeuler Kultur in Zeiten der Isolation – Das RadebeulKulturNetz

Kultur verbindet die Menschen seit alters her. Sie überwindet Grenzen, baut Brücken und erschafft eine universelle Form der Kommunikation, ohne eine gemeinsame Sprache zu benötigen. Musik, Theater, bildende Kunst, Film, Tanz – all die verschiedensten Formen der Kunst lassen uns für einen Moment den Alltag vergessen, stimmen uns fröhlich oder traurig, regen zum Nachdenken an und ermöglichen es, über den eigenen Tellerrand hinaus in eine Welt zu blicken, die uns sonst verborgen bliebe.

In Zeiten der Isolation, in denen das Motto der Stunde lautet, zuhause zu bleiben, um andere zu schützen, liegen die Grenzen, die es zu überwinden gilt, nicht mehr in der Ferne, sondern vor der eigenen Haustür. Dort endet derzeit das soziale Leben. In diesen geschützten Raum gilt es nun für die Kultur, vorzudringen, um die Menschen weiterhin zu erreichen, ihre Gedanken aus den eigenen vier Wänden zu befreien und sie trotz räumlicher Entfernung an einer Gemeinschaft teilhaben zu lassen.

Unter dem Hashtag #RadebeulKulturNetz haben es sich daher verschiedene Radebeuler Kulturschaffende zum Ziel gemacht, ihr Publikum im eigenen Wohnzimmer abzuholen und auf eine virtuelle Reise zu unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten mitzunehmen. Seit Anfang April werden unter diesem Hashtag zahlreiche Angebote vereint, welche die Zuschauer auf Facebook, Youtube oder Twitch verfolgen können. So facettenreich wie das Radebeuler Kulturleben sind dabei auch die Videos und Livestreams. Gemeinsam mit Reinhard Zabka wandelten die virtuellen Besucher während der Finissage zur Ausstellung „Labytopia“ durch das Lügenmuseum oder folgten der Künstlern Mechthild Mansel durch ihre aktuelle Ausstellung in der Stadtgalerie, tanzten 350 Zuschauer knappe sechs Stunden lang zur Musik von DJ Pauli durch die eigene Küche oder lauschten den Klängen von Katharina und Günter Baby Sommer. Natürlich sendet in Radebeul auch Karl May regelmäßig Zeichen aus der Isolation, begegnete ihm doch bereits 1903 erstmals „… die kleine halsstarrige Corona, welche sich in den Strahlen des Scheik al Islam sonnte…“ und gemeinsam mit diesem versuchte Kara Ben Nemsi in die Knie zu zwingen (Im Reiche des silbernen Löwen 4, S. 181). So trotzt er auch 117 Jahre später erneut der Halsstarrigkeit von Corona und sendet alle zwei Tage über das Museumsteam Grüße aus dem Karl-May-Museum, das sich immer neue Tipps überlegt, um die Zuschauer selbst kreativ werden zu lassen. Und auch Halunke Locci gewährte in echter Wild-West-Manier einen Einblick in sein Jail-Office, von welchem aus er seinen nächsten großen Coup in der Westernstadt Little Tombstone plant – selbstverständlich mit Mundschutz, sicher ist sicher.

Das ausnahmslos positive Feedback verdeutlicht, dass kulturelle Angebote in Zeiten der sozialen Isolation nicht nur gewünscht, sondern essentiell sind. Sie erschaffen Nähe trotz Distanz, verbinden trotz Abstandsregeln, erschaffen gemeinsame Erlebnisse, auch wenn sie allein erlebt werden und senden die so wichtige Botschaft in die Welt: wir halten zusammen, wir bleiben verbunden und freuen uns gemeinsam auf eine Zeit nach Corona. Eine Zeit, in der wir den Worten von Günter Baby Sommer folgen und „wieder weltumtriebig unsere Kalender wiederbeleben“. Bis dahin bieten wir dem Social Distancing gemeinsam die Stirn. Der Radebeuler Kulturverein, das Kulturamt, das Karl-May-Museum, Centre Films, Dynamite Konzerte und zahlreiche Radebeuler Künstler haben noch jede Menge Ideen, um Kulturliebhaber aus Radebeul und darüber hinaus auch in der Krise nicht allein zu lassen. Konzerte, kurze Videoclips, Lesungen, Mitmach-Ideen und vieles weitere bringen auch in den kommenden Tagen und Wochen das Radebeuler Kulturleben direkt nachhause. Und auch den Künstlern kann man in dieser schwierigen Zeit etwas zurückgeben. Der Radebeuler Kultur e. V. leitet Spenden, die an den Verein gerichtet werden, an die Künstler weiter, die ihre kulturellen Beiträge zu ihren Zuschauern vor den Computern, Smartphones oder Tablets senden. Damit kann ein Jeder seinen Beitrag dazu leisten, das RadebeulKulturNetz auch in der Isolation am Leben zu erhalten, damit wir irgendwann wieder gemeinsam feiern und tanzen, lachen, in Tagträumen schwelgen und unser Glas erheben können, auf Zeiten ohne Abstandsregeln, Mundschutz und Isolation.

Ina Dorn

Spendenkonto:

Radebeuler Kultur e. V.

IBAN: DE07 4306 0967 1238 2798 00

Verwendungszweck: Streaming

Paypal: vorstand@radebeuler-kultur.de

Erfüllung, Erinnerung und das Fest der Auferstehung

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:02

Ein sehr persönlicher Nachruf auf Kirchenmusikdirektor i.R. Hans-Bernhard Hoch

Im Laufe meines Lebens habe ich, zu ganz unterschiedlichen Zeiten und Anlässen, einige Menschen kennen lernen dürfen, die durch Gesprächsfreudigkeit und menschenfreundliche Zugewandtheit ihre Umgebung für sich einnehmen konnten und deren Gegenwart gleichermaßen lehrreich und unterhaltsam für mich gewesen war. Besonders als Kind und Jugendlicher war ich überdies empfänglich für Erwachsene, die durch ihre bloße Erscheinung auf mich wirkten. Eine der wenigen herausragenden Persönlichkeiten, die beides –geistreiche Geselligkeit und Charisma – in sich vereinten und der ich von Kindesbeinen an bis in die jüngere Vergangenheit immer wieder begegnete, war Kirchenmusikdirektor Hans-Bernhard Hoch, dessen weitgespanntes Leben und Schaffen ich vor gut zwei Jahren (Heft 2/2018) anlässlich seines 90. Geburtstages der Leserschaft vorgestellt hatte. Ich erinnere mich an ihn als einen leidenschaftlichen Kantor der Friedenskirchgemeinde, mit dessen Aufführungen vor allem des Weihnachtsoratoriums ich buchstäblich groß geworden bin. In den 1980er Jahren durfte ich ihm bei der nachträglichen Durchdringung der Aufführungen insoweit helfen, als dass ich in seinem Auftrag mit einem Kassettenrecorder auf den Knien Aufnahmen herstellte. Ich erinnere mich an ihn als einen jahrzehntelangen Freund unserer Familie, die ihm viel zu verdanken hat: Mein Vater erlernte bei ihm die Grundlagen des Orgelspiels, meine Mutter trat vor knapp 50 Jahren in die Kantorei der der Friedenskirche ein und sang unter Kantor Hoch bis zu dessen Pensionierung 1993, meinem Bruder gab er Klavierunterricht. Ich erinnere mich an ihn als einen großartigen und humorvollen Gesellschafter, der, wann immer es sich anbot, zu Feiern und Festen im Freundeskreis in die Tasten griff und seine Darbietungen oft genug mit Anekdoten aus seinem Leben würzte. Ich erinnere mich an ihn als einen sensiblen, klugen und aufmerksamen Beobachter der geschichtlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die im Resonanzraum der vielhundertjährigen Verankerung seiner Familie in Dresden widerhallten. Ich erinnere mich an ihn als einen Mann von außergewöhnlich gediegenen Umgangsformen und ausgeprägtem Form- und Stilbewusstsein. Das sind meine Erinnerungen an Hans-Bernhard Hoch, den achtzehnten Kantor an der Friedenskirche zu Kötzschenbroda (1954-1993) und Kunstpreisträger der Stadt Radebeul (1994). Weitere Erinnerungen werden leider nicht mehr dazukommen, denn Hans-Bernhard Hoch schlief in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag in häuslicher Umgebung friedlich ein. Für ihn als gläubigen Christen konnte es sicherlich keinen besseren Tag als das Fest der Auferstehung geben um sich sanft aus dem irdischen Leben zu entfernen.

Bertram Kazmirowski

Hans-Bernhard Hoch wurde am 21. April auf dem Friedhof Am Gottesacker in Radebeul-West beerdigt.

Corona kreativ

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:01

Oder: Nichts wird mehr sein wie es war

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren: 30 Jahre „Vorschau und Rückblick“, 20 Jahre „Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda“, 5 Jahre „Händlergemeinschaft Radebeul-West“. Die Jubiläen sollten gebührend gefeiert werden. Und plötzlich tauchte ein – bis dahin unbekannter – Virus auf. Zunächst unterschätzt und weit weg in China, dann mitten unter uns. Seitdem ist Corona in aller Munde. Die Zahl der Infizierten steigt noch immer und auch die der Toten. Der Virus breitete sich rasch aus, in mittlerweile über 200 Ländern. Die Statistiken stimmen nachdenklich. Die Bilder von den vielen Särgen und den menschenleeren Metropolen sind erschreckend. Die Welt schien noch nie so klein zu sein wie auf der interaktiven Corona-Virus-Karte mit den täglich wachsenden Kreisen in rot-schwarz-grün.

Deutschland hat wohl im Unglück Glück, so könnte man meinen. Die Bürger staunen nicht schlecht. Bund und Länder kooperieren zunehmend effizient. Entscheidungen werden mit Fachleuten abgestimmt. Die Politik reagiert schnell und öffentlichkeitswirksam. Informationen verbreiten sich nahezu in Echtzeit. Eine Massenhysterie bleibt aus. Der Mangel ist marginal. Das deutsche Gesundheitssystem hält der Ausnahmesituation stand. Populisten und Verschwörungstheoretiker haben hierzulande kaum eine Chance. Transparenz ist angesagt. Plötzlich sind Virologen, Soziologen, Kulturwissenschaftler, Zukunftsforscher, ja sogar Spaziergangsforscher omnipräsent.

Fast alle Räder stehen still. Die sogenannte Ich- und Wegwerfgesellschaft übt sich in Solidarität und Disziplin. Die Hetzjagd „schneller, höher, weiter“ gibt keinen Sinn, wenn ein Virus auf der Lauer liegt. Nörgeln und Drängeln wirkt destruktiv. Entschleunigung ist angesagt. Wer nicht systemrelevant bedingt am Arbeitsplatz vor Ort erforderlich ist, macht Homeoffice oder hat auf einmal sehr viel Zeit. Reisen, Shoppen, Kneipengänge, Veranstaltungs- und Ausstellungsbesuche, ja selbst Familientreffen sind untersagt. Was nun? Während die Systemrelevanten rund um die Uhr im Einsatz sind, beginnen sich einige massiv zu langweilen. Andere wiederum nutzen die geschenkte Zeit, denken nach oder werden auf andere Weise aktiv. Mailen, Posten, Skypen, Googeln, Streamen… mal wieder Lesen, mit den Kindern spielen oder dem eigenen Partner reden, Fenster putzen, Garten umgraben, angegilbte Fotos und zerkratzte Schallplatten sortieren oder Pläne schmieden und Ideen speichern für die Zeit danach.

Noch nie waren seit der Vollmotorisierung so viele Menschen fußläufig unterwegs. Sie erkunden ihre nähere Umgebung und können dabei in Schaufenstern, an Zäunen, Bäumen, Haustüren oftmals handgeschriebene kleine Botschaften entdecken, die zuversichtlich stimmen. Man geht freundlicher miteinander um. Und immer wieder heißt es: „Haltet Abstand.“, „Bleibt gesund.“, „Bis bald.“.

Auch die Erde gönnt sich eine Erholungspause. Luft- und Lichtverschmutzung nehmen ab. Der latente Lärmpegel sinkt. Natürliche Ressourcen werden geschont. Na endlich! Geht doch! Und der ketzerische Gedanke drängt sich auf: Was keiner braucht, sollte gar nicht erst produziert werden, Panzer und sonstige Waffen eingeschlossen. Was wollten wir doch gleich aus den Schwertern machen, damals in der DDR …?

Soziale, kreative und organisatorische Kompetenzen sind gefragter denn je. Die bürokratischen Verwalter des Stillstandes sind so entbehrlich wie die Klatschpresse mit dem schrill-bunten Hochglanz-Trivial-Kitsch von Stars und Sternchen. Doch wird sich der öffentliche Beifall für die „Helden des Alltags“ wie Pflege- und Reinigungskräfte, Kassierer und Kassiererinnen, Busfahrer und Busfahrerinnen, Postboten und Postbotinnen, Erntehelfer und Erntehelferinnen… künftig in einer angemessenen Bezahlung niederschlagen? Ganzheitliches Umdenken ist dringend erforderlich. Die Corona-Pandemie hat unser Bewusstsein geschärft. Was jedoch von den vielen klugen Gedanken eine praktische Umsetzung erfährt, das wird sich zeigen. Zumindest ist der globale Neoliberalismus in mehrfacher Hinsicht an unsichtbare Grenzen gestoßen. Und nichts wird mehr sein wie es war.

Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Kommunikationsmöglichkeiten. Die Kultur- und Kreativszene macht vor, wie es funktionieren könnte. Einzelhändler und Gewerbetreibende tun sich noch etwas schwer. Aber immerhin ein Anfang ist gemacht. Die Corona-Krise beschleunigt diesen Prozess. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Prioritäten sollten neu definiert werden. Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit und bekommt plötzlich einen anderen Stellenwert. Aus Pest und Spanischer Grippe hätte man schon vorher Vieles lernen können. Doch unsere geschichtsvergessene Ignoranz hat uns blind und dumm gemacht.

Allerdings – für Neues ist es nie zu spät. Radebeul hat reichlich Tradition und Potenzial. „Genetzwerkt“ wurde hier bereits, als der Begriff noch nicht geläufig war. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den „Verein zur Verschönerung der Lößnitz und Umgebung“ (1880-1941). Kommunal, sozial und kulturell übergreifend agieren seit den 1990er Jahren die „Familieninitiative Radebeul“ (1990) sowie der „verein für denkmalpflege und neues bauen“ (1993). Eine Bereicherung erfuhr das Radebeuler Netzwerk im letzten Jahrzehnt durch Vereine und Initiativen wie das „Bündnis Buntes Radebeul“ (2013), den Trägerverbund „Team Radebeul“ (2018) und den Verein „Kultur Radebeul“ (2019). Erwähnung finden sollte hier auch eine besonders wirkungsvolle Netzwerker-Aktion. Ganz spontan erstellte als Soforthilfe der Radebeuler Ballspielclub „RBV 1908“ aus eigener Kraft eine Homepage, auf der sich alle Radebeuler Dienstleister, Gastronomen und Händler kostenlos präsentieren können.

Eine virtuelle Entdeckungsreise kann recht spannend sein. Herauszufinden, was sich unter den Begriffen „Vereinsfinder Radebeul“, „Radebeul-hilft-Radebeul“, „#ddvlokalhilft“ oder „#RadebeulKulturNetz“ verbirgt, lohnt sich durchaus. Auch in den seit März geschlossenen Theatern, Bibliotheken, Kinos, Museen und Galerien hat man schnell begriffen, dass die neuen Medien eine Alternative sind, um den Kontakt zum Publikum nicht abreißen zu lassen. Angeboten werden virtuelle Ausstellungsrundgänge. Konzerte, Filme und Theateraufführungen kann man bequem vom heimischen Sofa aus erleben. Discjockeys legen Platten fürs Tanzen in der Küche auf. Künstler stellen sich und ihre Werke vor. Eingeladen wird in Werkstätten, Tonstudios und Ateliers, um zu zeigen, dass die kreative Arbeit trotz Corona weitergeht.

Alte Bahnen verlassen, spielerisch etwas ausprobieren und von denen lernen, für die das Improvisieren zum Alltag gehört, könnte ein neuer Ansatz sein. Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Bildung, Stadtplaner, Bürger, Politiker, Künstler, Kulturorganisatoren usw. sollten aufeinander zugehen, miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame Strategien für eine lebenswerte Stadt der Zukunft zu entwickeln. Als Kommunikations- und Experimentierräume würden sich in Radebeul multifunktional nutzbare Orte wie die Hohlkehle, der Kulturbahnhof, das Weiße Haus, das Familienzentrum oder der Bürgertreff für die Zeit nach Corona regelrecht anbieten.

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie anbelangt, fehlt es wohl nicht nur mir an Vorstellungskraft. Sie werden immens sein und lassen sich auch nicht beschönigen. So eine extreme Krisensituation hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Abwarten, dass sich alles von allein regeln wird, das ist nicht möglich. Aber was ist richtig, was ist falsch? Auf der einen Seite schlagen die Branchenverbände Alarm und stellen die berechtigte Frage: Wie lange werden Händler, Gastronomen, Handwerker, Künstler und andere Selbstständige ihre Umsatzeinbußen noch kompensieren können? Auf der anderen Seite erklären die Gesundheitsexperten eine Entwarnung für verfrüht, denn die Corona Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Hier die Balance zu finden, ist für Politiker nicht leicht. „Die da oben“ werden es allein nicht richten können. Es mag vielleicht makaber klingen, aber der Blick in den Abgrund setzt auch ungeahnte kreative Kräfte frei. Nichts wird mehr sein wie es war. Doch warum sollte das, was kommt, nicht besser werden? Also: Haltet Abstand, bleibt gesund und zuversichtlich – bis bald.

Karin (Gerhardt) Baum

Abbruch, Umbruch, Aufbruch der „Vorschau & Rückblick“ (Teil 2)

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:01

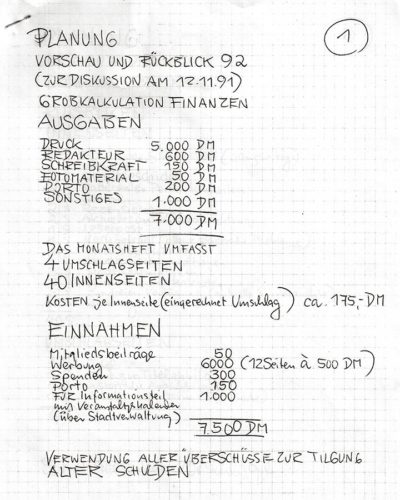

Nach der ca. halbjährigen Vorbereitung der Wiedergeburt des Radebeuler Monatsheftes erschien die erste Ausgabe im Mai 1990 in einer Auflage von 5000 Stück, allerdings mit dem leicht abgewandelten Titel Vorschau und Rückblick. Die Redaktion hatte sich den gleichen Inhalten verschrieben wie die ehemalige: Sie wollte das kulturelle Leben Radebeuls und der

Umgebung widerspiegeln und die Verbundenheit mit der Lößnitzer Kulturlandschaft stärken. Was die Gestaltung der Zeitschrift anging, änderte sich mit dem Neubeginn einiges. Im Vergleich zur alten Vorschau wurde das Themenspektrum vielfältiger, vor allem aber wurden die Texte mutiger, schließlich gab es keine Zensur mehr. Außerdem wurden die Texte reicher bebildert, was einem moderneren Layout Rechnung trug. Es ist von einer Besonderheit zu sprechen, dass es die Redaktion geschafft hatte, die Zeitschrift nach knapp drei Jahrzehnten wieder im gleichen Format und mit einem ähnlichen Umfang erscheinen zu lassen – so wurde die Kontinuität als Wiederaufnahme einer Tradition auch optisch erfahrbar. Wie auch schon in der Vergangenheit halfen Werbeanzeigen bei der Finanzierung und warb man um die Mitarbeit engagierter Bürgerinnen und Bürger, da es sonst für die ehrenamtlich tätige Redaktion schwierig gewesen wäre, die regelmäßige Produktion eines Heftes im Umfang von 32 Seiten allein zu bewerkstelligen. Die Initiative wurde vom Rat der Stadt Radebeul für den Start mit 5000 M finanziell unterstützt, allerdings musste dennoch ein Preis von 1,50M (bzw. nach Währungsunion im Juli 1990 1,50 DM) pro Heft erhoben werden, um alle Ausgaben zu decken. Die Bewältigung der unzähligen organisatorischen Aufgaben stellte für das neue und unerfahrene Redaktionskollegium mit der Zeit eine große Herausforderung dar. An Mitschriften von Sitzungen aus der Anfangszeit erkennt man, dass es Probleme durch fehlendes Material gab, bei der Finanzplanung und auch bei organisatorischen Fragen, wie z.B. der Zuständigkeit für die Beantwortung der recht zahlreich eintreffenden Leserbriefe. Nicht zu vergessen sind auch die Diskussionen darüber, wie man Anzeigenkunden gewinnen könnte. Im Zuge dessen wurde in der Redaktion über den Anteil von Werbung im Heft heiß debattiert. Letztendlich musste man sich aber der Realität beugen, nachdem man erkannt hatte, dass Werbung zur Kostendeckung unverzichtbar war. Im Folgenden sollen einige Aspekte der Anfangszeit näher beleuchtet und in Erinnerung gerufen werden.

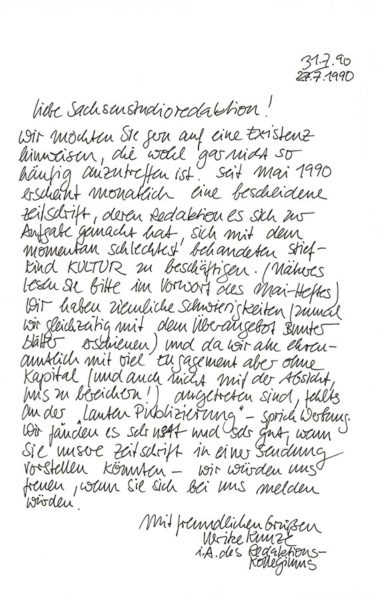

Durch die Zusage der Stadt vom Mai 1990, als Bürgermeister Kunze im Grußwort zur ersten Ausgabe versprach, „stets und ständig unterstützend“ wirken zu wollen, war der Start der neuen Vorschau voller Euphorie und Zuversicht gewesen. Trotzdem mussten sich die Mitwirkenden bald darauf vielen kleinen und großen Herausforderungen stellen. Schon wenige Monate nach dem Start mussten sie zugeben, dass das Geschäft nicht so gut lief, wie anfangs vorgestellt. Wolfgang Zimmermann erinnerte im Januar-Heft 1993 an diese Zeit: „[E]s verkauft[e] sich nicht so, wie wir dachten – von Aus-den-Händen-reißen konnte gar keine Rede sein. Der Aufwand erwies sich als hoch, der Vertrieb klappte überhaupt nicht.“ Ende Juli 1990 beispielsweise hatte sich Ulrike Kunze im Namen der Redaktion in einem Brief an das Sachsenradio gewandt: „Wir haben ziemliche Schwierigkeiten (zumal wir gleichzeitig mit dem Überangebot bunter Blätter erscheinen).“ Andererseits fehlte es an der öffentlichkeitswirksamen Platzierung, weshalb weiter zu lesen ist: „Wir fänden es sehr nett und sehr gut, wenn Sie unsere Zeitschrift in einer Sendung vorstellen könnten.“

Einen Konflikt zwischen dem inzwischen neugewählten Radebeuler Bürgermeister Schmidt und der Redaktion von Vorschau und Rückblick gab es zu Jahresbeginn 1991. Schmidt hatte im ersten Heft der kostenlos verbreiteten Zeitschrift Radebeuler Reporter, im Dezember 1990, die Idee geäußert, Vorschau und Rückblick könnte doch zukünftig darin als kostenlose Beilage veröffentlicht werden. Die Vorschau-Autoren fühlten sich von diesem Vorschlag angegriffen und kritisierten die Ausdrucksweise des Bürgermeisters, der die Zeitschrift herunterzuspielen schien.

Beispielsweise führte die Formulierung, die Vorschau sei ein „neu geborenes Kind“, zu Unverständnis, denn schließlich sei sie laut Redaktion vielmehr eine „wiedererweckte Radebeuler Tradition“. Der Briefwechsel zog sich bis in den Mai 1991 hinein, als die Idee der Fusionierung beider Lokalblätter schließlich wieder verworfen wurde. Redaktionsmitglied Karin (Gerhardt) Baum ist sich heute noch sicher, dass diese Kooperation schiefgegangen wäre, denn die Inhalte der Zeitschriften waren einfach zu verschieden. Auch ein Jahr später konnte noch nicht von finanzieller Sicherheit die Rede sein. Ende Juli 1991 schrieb das Vorschau-und-Rückblick-Kollegium Anträge auf finanzielle Hilfen an die Stadtverwaltung und äußerte sich gegenüber der „Stiftung Kulturfond“, dass die Kosten trotz intensiver Bemühungen monatlich höher würden und der Schuldenberg auf ca. 30 000DM(!) angewachsen sei. Die Druckerei drohte in jenem Sommer sogar schon mit rechtlichen Schritten. Dies scheint auch der Grund dafür zu sein, dass die Auflage des Heftes in der ersten Jahreshälfte auf 3500 Hefte im Monat gesunken war – und seitdem übrigens nicht wieder erhöht wurde. Doch nicht nur die Zahl der Hefte wurde reduziert. Der Höhepunkt der Krise war im Juni 1991, als die Redaktion kein Heft für Juli erstellen konnte und es daher zum einzigen fehlenden Heft der Vorschau-und-Rückblick-Geschichte kam. Auch im Herbst klaffte noch einmal eine Lücke, denn September und Oktober 1991 wurden in einem Heft zusammengefasst.

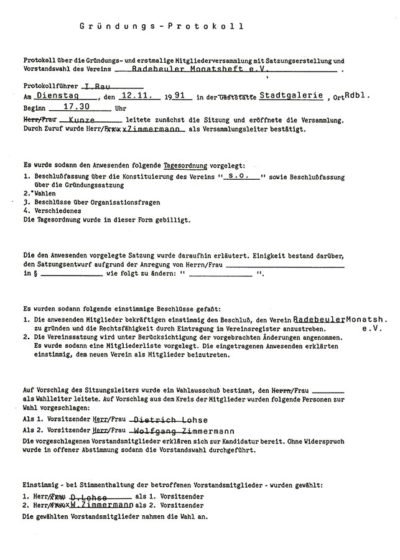

Die erste Hälfte des Jahres 1991 war also von einer existenzgefährdenden Finanzlage geprägt, weshalb es einem kleinen Wunder gleichkommt, dass das gesamte Zeitschriftenprojekt in dieser schweren Zeit nicht scheiterte. Dass der Autorenkreis mit allen Mitteln kämpfte, ist enormem Optimismus und großer Risikobereitschaft zu verdanken, die seit dem revolutionären Herbst 1989 nicht verloren gegangen waren. Das Problem der Redaktionsmitglieder war schlichtweg, dass sie keine Erfahrungen mit der Marktwirtschaft hatten und daher erst erlernen mussten, wie ein kostendeckender Zeitschriftenvertrieb zu organisieren war. Ein Lichtblick für die Redaktion muss die treue und hilfsbereite Leserschaft gewesen sein, die schon damals regelmäßig mit kleinen Spendenbeiträgen geholfen und der Redaktion mit freundlichen Schreiben ein gutes Gefühl vermittelt hatte. Die einzige langfristige Lösung der ständigen Finanzprobleme und zugleich ein großer Meilenstein für die Radebeuler Monatszeitschrift war die Gründung des Vereins „Radebeuler Monatsheft e.V.“ am 12. November 1991 in der Stadtgalerie Radebeul-Ost, da es dadurch möglich wurde,

Förder- und Spendengelder einzuwerben. Der erste gewählte Vereinsvorsitzende wurde Dietrich Lohse, als sein Stellvertreter fungierte Wolfgang Zimmermann. Die Zusammensetzung der nur 10 Personen umfassenden Runde ist insoweit interessant, als dass fünf von ihnen – Ilona Rau, Ulrike Kunze, Karin Gerhardt, Dietrich Lohse und Wolfgang Zimmermann – bis heute mit dabei sind. Eine weitere wegweisende Entscheidung wurde in jenem Herbst 1991 getroffen: das Monatsheft müsse kostenlos erscheinen, um genug Leser zu erreichen und damit für Werbekunden interessant zu sein. Nur das würde die Chance bieten, weiter existieren zu können. Die Umstellung auf kostenlose Auslage an vielen verschiedenen Punkten in Radebeul und Umgebung erfolgte dann ab Januar 1992.

In den folgenden Jahren erreichten die Redaktion viele herzliche Leserbriefe mit finanziellen Zuwendungen, Lob und Themenideen. Diese Zuschriften kamen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern hatten auch längere Wege zurückgelegt. Selbst in New York hatte die Kulturzeitschrift zeitweilig eine Leserin, dessen Interesse für ihre Heimatstadt durch die Hefte wiedererwacht war.

Hanna Kazmirowski

Eine ausführliche Dokumentation zur Geschichte der Radebeuler Vorschau bzw. von Vorschau und Rückblick ist auf der Homepage www.vorschau-rueckblick.de unter „Verein“ abgelegt.

Editorial 5-20

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:00

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leserinnen , liebe Leser,

zuerst die gute Nachricht: Wie Sie unschwer an unserem Titelbild erkennen können, wird „Vorschau und Rückblick“ im Mai 30. Wer hätte es 1990 gedacht, dass ein „Häuflein Aufrechter“ aus der Kulturszene Radebeuls es schaffen wird, über dreißig Jahre Monat für Monat für ein mit interessanten Beiträgen gefülltes Heft zu sorgen. Auch wenn es nicht immer leicht war, besonders in den Anfangsjahren, als uns gewaltige Geldsorgen plagten. Wer erinnert sich von Ihnen noch daran, dass wir anfangs versucht hatten, unser Heft für 1.50 DM zu verkaufen? In der Flut neuer Zeitungen und Zeitschriften ein Unterfangen das scheitern musste. Schweren Herzens entschieden wir uns dann doch, über Annoncen die Herstellungs- und Druckkosten zu finanzieren. Mühsam war die Suche nach Annoncengebern, aber letztendlich erfolgreich – wir danken den Inserenten sehr und hoffen auf ihr Mitwirken auch zukünftig.

An dieser Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an alle anderen Unterstützer: Autoren, Spender, die Stadtverwaltung Radebeul als Förderin, Antje Herrmann für das Layout und schließlich die geschätzten Vereinsmitglieder und Leserinnen und Leser.

Inzwischen sind wir über die Jahre professioneller geworden, und innerbetriebliche Probleme hauen uns nicht um, im Gegenteil, beim Lösen lernen wir immer wieder dazu.

Auf dem Titelbild sind die Konterfeis aller unmittelbar Beteiligten am Gelingen von „ Vorschau & Rückblick“. Grau hinterlegt wurden zeitweilige Redaktionsmitglieder, die aus verschiedenen Gründen uns wieder verlassen haben, grün hinterlegt die heute aktiven. Genauere Informationen finden Sie im Heft, sowie auch einen Beitrag von Hanna Kazmirowski, die unser Vereinsleben mal unter die Lupe genommen hat.

Und nun zur schlechten Nachricht: Wir können unseren Geburtstag aus den allbekannten Gründen nicht wie vorgesehen am 9. Mai in der Hoflößnitz feiern. Viele unserer eingeladenen Gäste und Mitglieder werden das sicher schon geahnt haben. Wir verschieben das Fest auf den Herbst, oder vielleicht wird’s auch ’ne Weihnachtsfeier, wer weiß das schon?

Aber ich bin fest davon überzeugt: Gefeiert wird noch in diesem Jahr.

Wir geben dann rechtzeitig den neuen Termin bekannt. Die Einladungen behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Bis dahin, bleiben Sie gesund!

Ilona Rau

Grußworte

Fr., 1. Mai. 2020 – 00:00

Grußworte

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

mitten zwischen die beiden großen deutschlandweiten 30er Jubiläen – gedenkend der friedlichen Revolution im Herbst 1989 sowie der deutschen Wiedervereinigung am 03.10.1990 – fällt für Radebeul ein weiteres 30-jähriges Jubiläum: Das erstmalige Erscheinen von „Vorschau und Rückblick“, ein Kind der neu gewonnenen Freiheit vor 30 Jahren.

30 Jahre Bestehen einer kleinen Zeitschrift sind in heutigen Zeiten, da selbst die etablierten Zeitungen und Zeitschriften mit sinkenden Verkaufs- bzw. Abonnentenzahlen zu kämpfen haben und ein großer Teil der Menschen „im digitalen“ liest, eine tolle Leistung!

Das Heer der Enthusiasten der Autoren und Herausgeber, die das Radebeuler Kultur-, Kunst- und Geschichtsleben redaktionell begleiten und es schaffen monatlich ein anspruchsvolles Heft herauszubringen, hat sich im Lauf der Zeit geändert, dennoch sind sogar einige Gründungsmitglieder noch aktiv.

Im Rathaus, als auch in den Ablagestellen in unserer Stadt wird am Monatsanfang geschaut, ob die „Vorschau“ schon da ist. Dies zeigt doch deutlich, dass diese Zeitschrift ihren Leserkreis in Radebeul gefunden hat.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und viele spannende Themen für noch zahlreiche weitere Ausgaben unserer Radebeuler „Vorschau & Rückblick“ wünscht Ihnen

Ihr Oberbürgermeister Bert Wendsche

Alles bleibt anders!

Grußwort von Dr. Volkmar Kunze, Oberbürgermeister i.R.

14. Oktober 1989: Der Premierenbeifall nach Donizettis Don Pasquale brach abrupt ab. Auf die Bühne waren Ensemblemitglieder aus allen Sparten sowie die Theatertechniker gekommen. „Wir treten aus unseren Rollen heraus. Die Situation in unserem Land zwingt uns dazu.“ Eine lange Minute Stille. Betroffenheit? Nachdenken? Alle waren aufgestanden, stürmischer Applaus folgte. Es kam die quälende Frage auf: Wie wird sich das entwickeln?

März 1990: Vertreter der Bürgerinitiative „Kultur Radebeul“ brachten mir die Überlegungen nahe, die 1963 eingestellte regionale Kulturzeitschrift „Die Vorschau“ wiederzubeleben. Zeitgleich überbrachten sie eine Petition an den „Radebeuler Runden Tisch“ und an die Stadt Radebeul, mit der die Stadtgalerie Radebeul zukünftig im Grundstück Altkötzschenbroda 21 fortgeführt werden könnte.

Wir waren uns einig, dass die einst blühende Wein-, Garten- und Villenstadt Radebeul über Jahrzehnte auch ein eigenes kulturelles Leben geprägt hatte. Die Initiative zur neuen „Vorschau & Rückblick“ sollte mit der gewonnenen Freiheit den traditionellen Ansatz von Helmut Rauner und Alfred Fellisch aus Rückblicken in die Zukunft begleiten. In der ersten Ausgabe wünschte ich, „dass ein immerwährendes Erscheinen gesichert wird“. Stadtgeschichte sollte im Sinne heimatlicher Pflege, Stadterhaltung und der Fortsetzung kultureller Traditionen für neue Aufgaben nutzbar gemacht werden. Tine Schulze-Gerlach schrieb damals: „Da, wo man unterwegs aller zehn Schritte zu jemandem ‚Guten Morgen‘ sagt, – da, wo einem aus einem Fenster mit ‚Hallo‘ gewinkt wird, – wo ein Auto im Vorbeisausen einen anhupt oder ein Mopedfahrer grüßend den Arm hochreißt, und da, wo man die Nachbarin übern Zaun um ein bißchen Salz bitten kann, – dort ist Heimat.“

Was auf uns zukommen wird – war offen, klar war aber „Alles bleibt anders“. Für viele Jahre nahm Dieter Malschewski, mit dem ich freundschaftlich verbunden war, die Redaktion in die Hand und prägte die neue „Vorschau & Rückblick“. Heute, dreißig Jahre seit der ersten Neuausgabe, hat sich unser „Heimatblatt“ etabliert und ist aus dem Radebeuler Leben nicht mehr wegzudenken; dazu meinen herzlichen Glückwunsch.

Wichtige Teile der redaktionellen Gestaltung sind die vom Radebeuler Stadtrat am 21.05.1997 gestifteten jährlichen Preise: der „Kunstpreis der Stadt Radebeul“ und der „Bauherrenpreis der Stadt Radebeul“. Beide Preise bereichern die Stadtentwicklung in besonderer Weise.

Ausführlich begleitete die „Vorschau & Rückblick“ die Gründung der „Stiftung Weingutmuseum Hoflößnitz“ (Stadtrat 24.10.1996), die aus Verantwortung zur Bewahrung des Kulturgutes, der Pflege der historischen Kulturlandschaft und der vom Weinbau geprägten regionalen Traditionen des oberen Elbtales für künftige Generationen das städtische Radebeuler Engagement auf neue Füße stellte. Viele Ausstellungen in der Stadtgalerie werden besprochen.

Die Autorenvielfalt spiegelt auch die breite der Themen wider. Besonders Thomas Gerlach, Karin (Gerhardt) Baum, Ulrike Kunze und Dietrich Lohse werden seit der ersten Ausgabe gern gelesen.

War im Frühjahr 1990 nur klar, dass sich viel verändern wird, im Rückblick ist zu erkennen, alles ist anders geblieben, wir haben uns aber verändert. Die sehr langen Traditionen der Radebeuler Kunst- und Kulturlandschaft, das mit den Radebeuler Villen der Architekten der Gebrüder Ziller geprägte Siedlungsbild finden ihre Fortsetzung in einem reichhaltigen Kultur- und Bildungsangebot in meiner Heimatstadt.

Dr. Volkmar Kunze

Oberbürgermeister i.R.

Zum Titelbild April 2020

Mi., 1. Apr.. 2020 – 00:10

Die Offsetlithographie „Moritzburg“ entstand Ende der 1990er Jahre und wurde in einer Auflage von 20 Exemplaren auf Büttenpapier gedruckt. Mit kraftvollen Pinselstrichen notierte Bärbel Kuntsche das Wesentliche. Senkrecht stehen im Vordergrund hochgewachsene Bäume und zwei alte Torsäulen, die ihrer eigentlichen Funktion beraubt sind. Denn das Tor ist nicht mehr vorhanden. Der Blick gleitet ungehindert über eine Allee zu einem imposanten Bauwerk, welches unschwer als das barocke Jagd- und Lustschloss Moritzburg zu erkennen ist. Die Zeichnung zeigt dessen nicht minder repräsentativ wirkende Rückansicht. Die Allansichtigkeit des Gebäudes im harmonischen Wechselspiel mit der Natur ist in der Tat verblüffend. Die Baumeister jener Zeit haben ihr Handwerk im Komplex verstanden.

Nach Moritzburg, dem Sehnsuchtsort vieler Künstler, kann man von Radebeul aus auf sehr unterschiedliche Weise gelangen: zu Fuß, per Rad, mit dem Auto oder Bus. Ein besonderes Vergnügen bereitet die Fahrt mit der Schmalspurbahn, liebevoll auch „Lößnitzdackel“ oder „Grundwurm“ genannt. Die Strecke führt durch den wildromantischen Lößnitzgrund hinauf zu einer sanften Hügellandschaft mit Wiesen, Wäldern, Tümpeln und Teichen.

In Moritzburg bildet das Schloss den touristischen Anziehungspunkt. Doch zu entdecken gibt es Vieles – und das zu jeder Jahreszeit. Eine Fülle dieser wunderbaren Motive spiegelt sich in Bärbel Kuntsches Schaffen. Mit freundlicher Erlaubnis der Künstlerin werden einige der Werke auch in der Online-Version des Monatsheftes “Vorschau und Rückblick“ zu sehen sein.

Karin (Gerhardt) Baum