Oder: Kino in Radebeul – wen interessiert das noch? (Teil 1)

Die Redaktion von „Vorschau und Rückblick“ ist am 14. und 15. März bereits zum zweiten Male mit einem Stand auf dem Dresdner Geschichtsmarkt vertreten. Das diesjährige Schwerpunktthema „Fotografie, Film und Kino“ bot den willkommenen Anlass, für eine ungewöhnliche Spurensuche. Denn zum Thema Kino herrscht in Radebeul schon seit vielen Jahren eine merkwürdige Sprachlosigkeit.

Eröffnungsanzeige für das Imperial-Welt-Kino in der Kötzschenbrodaer Zeitung von 1908 Repro: Stadtarchiv Radebeul

Man kann es kaum fassen, Radebeul, eine Stadt zwischen Dresden und Meißen mit 34.000 Einwohnern, ist gegenwärtig eine (fast) kinofreie Zone. Das „Großes Kino“ findet woanders statt. Zwar haben die Radebeuler weder eine Geburtenklinik noch ein Kino im herkömmlichen Sinne, doch dafür gibt es hier ein Mehrspartentheater, zwei Museen, eine Sternwarte, eine Stadtgalerie, eine Bibliothek, eine traditionsreiche Festkultur und Vieles mehr. Die Ausgaben für Kultur betrugen 2017 in Radebeul 2,6 Millionen Euro, was etwa 3,7 % des städtischen Gesamthaushaltes entspricht. Man könnte also meinen, dass alles gut ist, so wie es ist. Kino in Radebeul – wen interessiert das noch?

Stillstand ist keine Lösung, sagten sich die Gründungsmitglieder des neuen Radebeuler Kulturvereins und schrieben die „Förderung der künstlerisch, kreativen Szene und Kreativwirtschaft“ auf ihre Fahne. Einer Einladung des Vereins folgend, erlebte ich am 21. Dezember 2019 in der Hohlkehle auf der Meißner Straße 21 eine abwechslungsreiche „Internationale Kurzfilmnacht“. Das Zusammensein mit den filminteressierten jungen Menschen war erfrischend und der Gedanke kam auf, gemeinsam nach alternativen Lösungen zu suchen, wie Radebeuls kinofreie Zone mit neuem Leben gefüllt werden könnte.

Anzeige von Artur Ritter für seine Radebeuler Stummfilmkinos im Jahr 1911 Repro: Stadtarchiv Radebeul

Welche Umstände zur Schließung aller Radebeuler Kinos geführt haben und ob diese Radikalität wirklich so alternativlos war, lässt sich auf die Schnelle nicht eindeutig klären. Baugutachten und Protokolle könnten Auskunft geben. Im Radebeuler Stadtarchiv stößt man auf viele authentische Zeugnisse von den Anfängen des Kinos bis zu den Auswirkungen der Abrissbirnen. Der umfassende Bestand an Tageszeitungen reicht von 1865 bis in die Gegenwart.

Wer vor über einhundert Jahren Aufmerksamkeit erregen wollte, schaltete in der lokalen Presse eine Anzeige. So stößt man zum Beispiel in der “Kötzschenbrodaer Zeitung“ vom 22. August 1908 auf ein spannendes Stück Filmgeschichte. Während Direktor Fey für sein mobiles „Salon-Cinephon-Theater“ auf der Kötzschenbrodaer Vogelwiese wirbt, wird in der gleichen Ausgabe die Eröffnung des „Welt-Imperial-Kinos“ angekündigt, welches nachweislich das erste Kino in Kötzschenbroda mit einem festen Standort auf der Harmonistraße 14 ist. Die Anzeige war allerdings etwas knapp gehalten. Um so wortreicher kündigte Direktor Fey das “leistungsfähigste

Kinematographentheater des Kontinents“ mit „lebender Photographie in Ton und Bild“ sowie „der direkten Kupplung des Auretophons mit dem Kinematograhen“ an. Übertreibung gehörte schon damals zum Geschäft. Dabei lag das Augenmerk vor allem auf den technischen Raffinessen. Gezeigt wurden kurze Filme über Katastrophen oder so sensationelle Ereignisse wie Automobil-Rennen. Auch standen unzählige „Schmachtfetzen“ wie das prachtvoll kolorierte Verwandlungsmärchen „Gretchens Talismann“ oder das ergreifende Drama „Die junge Volksschullehrerin“ auf dem Programm.

Programmankündigung im Monatsheft »Die Vorschau« für die drei Radebeuler Kinos im Jahr 1954 Repro: Stadtarchiv Radebeul

Wann das erste fest stationierte „Alt-Radebeuler Kino- und Tonbildtheater“ auf der Dresdner Straße 10 eröffnet wurde, lies sich bisher nicht ermitteln. Vermutlich könnte es 1909 gewesen sein. Der große Zuspruch wird dessen Besitzer Artur Ritter dazu bewogen haben, in unmittelbarer Nähe auf der Sidonienstraße 1 ein weiteres Kino einzurichten. Die Eröffnung des elegant und technisch modern ausgestatteten „Union-Theaters“ in den Räumen einer ehemaligen Poststelle erfolgte im Jahr 1910. Der Erste Weltkrieg dämpfte allerdings die Expansionspläne der kleinen privat betriebenen Stummfilmkinos. Nachdem Artur Ritter im Krieg gefallen war, hat seine Witwe hat das Kino weitergeführt.

Wie sich im Laufe der Recherchen herausstellte, muss es in Radebeul zwei und in Kötzschenbroda sogar drei Stummfilmkinos gegeben haben. Erwähnt wurde in der „Kötzschenbrodaer Zeitung“ vom 11. April 1911 das „Dedrophon-Theater“ im Ratskeller-Saal, gegenüber dem Gemeindeamt, welches sich auf der Gartenstraße 16 (heute Hermann-Ilgen-Straße) befand und der 85jähige Herbert Bieberstein (1819 – 2009) beschrieb in der Geschichte „Stummfilmzeit in Kötzschenbroda“ das „UT-Lichtspiel-Theater“, welches sein Domizil in einem Hintergebäude auf der Gartenstraße 48 (heute Hermann-Ilgen-Straße) aufgeschlagen hattet. Von jenem „U.T. Universum-Theater“ steht z.B. im Kötzschenbrodaer Generalanzeiger vom 4. Januar 1925 eine Anzeige mit dem aktuellen Programm.

Der erste deutsche Tonfilm mit integrierter Tonspur wurde bereits im September 1922 im Berliner Alhambra-Theater aufgeführt. Den Durchbruch des Verfahrens brachte im Jahr 1928 der Film „Der Jazzsänger“. Bis dahin wurde die Verbreitung des Tonfilms durch die Stummfilmindustrie nahezu verhindert. Doch deren Glanzzeit war unwiederbringlich vorbei. Dem Stummfilm folgte der Tonfilm und diesem wiederum der Farbfilm.

Ehemalige Tanzsäle wurden zu prunkvoll ausgestatteten Lichtspieltheatern umgerüstet. In Kötzschenbroda eröffnete 1921 auf der Bahnhofstraße 7 im großen Saal des Kulmbacher Hofes das „Palast-Theater“ mit ca. 500 Plätzen. Bereits 1926 folgte die Eröffnung des Capitol-Lichtspieltheaters im großen Tanzsaal des ehemaligen Bahnhotels Viktoria auf der Bahnhofstraße 11 mit ca. 550 Plätzen. Hatten sich bereits die Stummfilmkinos Konkurrenz gemacht, so blieb die Rivalität unter den Betreibern der Lichtspieltheater erst recht nicht aus, denn die tägliche Auslastung der bestehenden Kinos soll bei kaum 30 Prozent gelegen haben. Obwohl der Besitzer des „Palast-Theaters“ massiv dagegen interveniert hatte, öffneten 1935 im kleinen Saal der „Goldenen Weintraube“ auf der Meißner Straße 152 die „Lößnitz-Lichtspiele“. Damit gab es in Radebeul ein weiteres Kino mit ca. 300 Plätzen.

Der Zweite Weltkrieg forderten seinen Tribut. Viele Kinogebäude in Dresden waren zerstört. In Radebeul blieben sie unversehrt. Der Spielbetrieb konnte sofort wieder aufgenommen werden. Mit der Überführung der privatwirtschaftlich geführten Kinos in Volkseigentum war auch deren Umbenennung verbunden, was in Radebeul nur eines der drei Kinos betraf. Aus dem „Filmtheater-Capitol“ wurde 1954 das „Filmtheater-Freundschaft“. Der kulturpolitischen Bedeutung des Lichtspielwesens war man sich in der DDR von Anfang an bewusst. Im Monatsheft „Die Vorschau“, welche ab 1954 durch den Rat der Stadt, Abteilung Volksbildung herausgegeben wurde, war das komplette Programm aller drei Radebeuler Filmtheater sowie der mobilen Aufführungsstätte in Wahnsdorf enthalten. Unter der Rubrik „Film des Monats“ verfasste Karlheinz Drechsel (Jazzmusiker, Musikjournalist, Initiator des Dresdner Dixilandfestivals) Filmkritiken, die auch heute noch lesenswert sind.

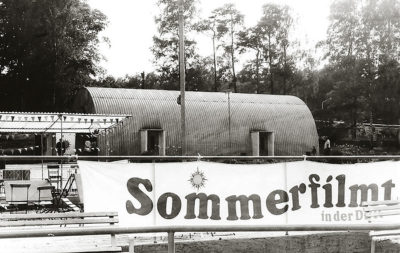

Dort wo kein Kino war, kam das Kino zu den Menschen. Filmvorführungen fanden in Dorfgasthöfen, Kulturhäusern, Altersheimen, auf Campingplätzen oder in Ferienlagern statt. Gerd Schindler, der hauptberuflich für die Wartung der Filmtechnik im gesamten Kreis Dresden-Land zuständig war, arbeitete zusätzlich als Filmvorführer. Er erinnert sich, dass es neben den drei Kinos in festen Häusern auch noch weitere Spielstätten gab, die zu bespielen waren. Die so genannte „Blechtonne“ im Bilzbad, eine Kinohalle in Leichtbauweise, wurde nur in der Saison genutzt. Die Freilichtbühne „Am Waldrand“ befand sich in der Gartensparte an der Forststraße. Ein Holzbau diente dort als Vorführraum. Die Projektoren waren den Sommer über fest verbaut. Eine stationäre Bildwand aus Blech von acht Metern Breite und einem Anstrich mit reflektierender Farbe, wie man sie für Fahrbahnmarkierungen benutzt, war dauerhaft eingebaut. Als Sitzgelegenheit dienten Holzbänke in bedauernswerten Zustand, aber es gab immerhin 600 Plätze.

Dass sich noch jemand an die Stummfilmzeit erinnert, hätte ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten. Umso bewegender war es dann, als Herbert Bieberstein bei einer Lesung des Radebeuler Autorenkreises in der Stadtgalerie seine Geschichte „Stummfilmzeit in Kötzschenbroda“ vorgetragen hat. Auf humorvolle und sehr anschauliche Weise beschreibt er, wie er als sieben- oder achtjähriger Knabe, das Stummfilmkino des Herrn Jokusch erlebte. (Radebeuler Mosaik, Heft 9, 2006). Auch Joachim Richter (1926 – 2013) erinnerte sich mit der Geschichte „Radebeul, die Kinos, meine Oma und ich“ an seine Kinobesuche mit der Großmutter in Kötzschenbroda. Aus der kindlichen Begeisterung wurde eine Kinoleidenschaft fürs ganze Leben. (Radebeuler-Mosaik, Heft 10, 2007)

Ich selbst hatte ebenfalls das Glück noch alle drei Radebeuler Filmtheater kennenzulernen. Während das „Palast“ ein wenig altmodisch, aber urgemütlich wirkte, galt die „Freundschaft“ für damalige Verhältnisse als ausgesprochen modern. Es verfügte über ca. 500 Plätze und diente ja nicht nur als Kino. Hier fanden auch Konzerte statt und es traten Theatergruppen auf. Dass der Hinterausgang in einen – je nach Wetterlage – staubigen oder schlammigen Hof mündete, nahm man notgedrungen in Kauf. Wichtiger war es, möglichst keinen Film zu verpassen. Während ich mir im“ Palast“ vorwiegend Filme aus der Vorkriegszeit, Musik- oder Lustspielfilme anschaute (u. a. „Große Freiheit Nr. 7“ 1944, „Der Sänger von Capri“ 1959, „Pension Schöller“ 1960) waren es in der „Freundschaft“ Filme aus Frankreich, Italien, den USA, der DDR oder der BRD (u. a. „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuß“ 1969, „Die Dinge des Lebens“ 1970, „Goya“ 1971, „Ein besonderer Tag“ 1977, „Die bleierne Zeit“ 1981).

Sommerfilmtage im Bilzbad mit der Kinohalle im Hintergrund, Ende der 1970er Jahre Foto: E. Wolf/ Stadtarchiv Radebeul

Mit zwei Kinos quasi vor der Haustür, gab es für mich keinen Grund, wegen eines Filmbesuches von Radebeul-West bis nach Radebeul-Ost zu fahren. Das änderte sich erst mit meiner Tätigkeit in der „Kleinen Galerie“, die sich bis 1995 auf der Ernst-Thälmann-Straße 20 befand. In einer Art Kooperation mit dem Filmtheater Union hatten wir mit Radebeuler Künstlern und dem Galerieinteressenkreis die Reihe „Film unserer Wahl“ ins Leben gerufen und konnten bei der damaligen Kinoleiterin Brigitte Beyer unsere Wünsche äußern. Vor allem die systemkritischen Filme aus der Sowjetunion wie „Stalker“ (1978/79, „Das Blaue vom Himmel“ (1983) oder „Briefe eines toten Mannes“ (1986) boten reichlich Stoff zum Diskutieren.

Über Programmgestaltung, Besucherzahlen, Preisgestaltung wurde immer wieder ausführlich debattiert. Der bauliche Zustand der Kinogebäude, die sich noch in privatem Besitz befanden oder durch die Gebäudewirtschaft verwaltet wurden, geriet dabei häufig aus dem Blick. Bereits 1957 hatte man die hygienischen Verhältnisse und die geringe Platzkapazität des Filmtheaters Union (zuletzt 90 Plätze) für unzureichend befunden und den Vorschlag gemacht, stattdessen den Tanzsaal der „Vier Jahreszeiten“ als Kino umzubauen. Der Vorschlag wurde zwar nie umgesetzt, dafür erfolgte die Rekonstruktion des Filmtheaters „Union“. Mit Wiedereröffnung im Jahr 1977 wurde es zum Kinder- und Jugendtheater ernannt. Gebräuchlicher war allerdings der liebevolle Spitzname „Flohkiste“. Die engagierte Kinoleiterin organisierte viele zusätzliche Veranstaltungen. Es gab Ferienprogramme, einen Jugendfilmclub sowie die AGs „Junge Filmvorführer“ und „Junge Rezitatoren“.

Für die Filmfreunde war es ein erster großer Kino-Schock als das Palast-Theater 1968 geschlossen wurde. Nach Kenntnis von Gerd Schindler lag die Schließung darin begründet, dass durch Säulen im Saal nicht die erforderliche Bildbreite erreicht wurde, um Cinemascope-Filme vorführen zu können. Im Filmspiegel von 1969 findet sich unter der Rubrik Meinungen eine Leserzuschrift von Joachim Richter. Als Mitglied des Radebeuler Filmclubs brachte er seine Verärgerung über die Schließung zum Ausdruck. Doch aller Protest hatte nichts bewirkt. Das Kino blieb geschlossen. Ein paar Jahre diente das Gebäude noch als Lagerhalle. Im Jahr 1985 erfolgte der Abriss.

Genau zwanzig Jahre später ereilte das Filmtheater Freundschaft ein ähnliches Schicksal. Es wurde 1988 geschlossen, was wohl durch den damaligen Filmstellenleiters forciert worden ist, um die Rekonstruktion zu erzwingen. Das Dach war undicht und die Toiletten konnten nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden. Doch diese Mängel hätten sich wohl auch ohne Schließung beseitigen lassen. Ich erinnere mich noch gut an die Worte der damaligen Stadträtin für Kultur, die konsterniert feststellte: „Wenn wir das Filmtheater Freundschaft jetzt schließen, werden wir es nie wieder öffnen“. Ihre Kassandrarufe verhallten ungehört. Kühne Kino-Ideen (egal ob realistisch oder nicht) zerplatzten in den unruhigen Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs wie buntschillernde Seifenblasen.

Karin (Gerhardt) Baum

(Fortsetzung folgt)