Das neue Jahr ist noch ganz jung, was wird es uns bringen? Diese Frage haben wir uns auch ein Jahr zuvor gestellt, und keiner konnte die Fülle der Veränderungen voraussehen, wie jedes Jahr neu. Gehen wir es hoffnungsvoll an.

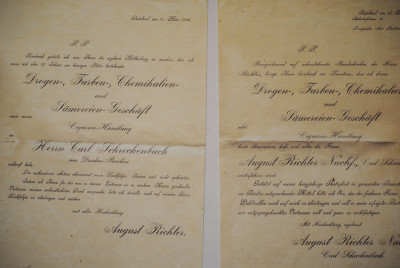

Es wird schon dunkel, und ich marschiere zwischen den Weinstöcken vom „Weingut Haus Steinbach“ den Hang hinauf, um oben durch das uralte kleine Tor auf die Straße hinauszugehen. Um mich herum ist alles Denkmalschutzzone, sogar der Weinberg gilt als geschützt. Das klingt grandios, wirtschaftlich gedacht bedeutet das ganz nüchtern, dass diese Fläche nicht bebaut werden darf. Aber ich bin ja auch in einem Weingut, und das braucht Rebstöcke und keine Häuser. Tür auf, Tür zu, und ich stehe vor „Hoffmanns Weinberg“, jetzt „Hoffmanns Palais“ genannt. Es steht natürlich auch unter Denkmalschutz. Ich betrachte das Haus. Fenster stellen für mich die Augen eines Gebäudes dar. Sie geben Einblick in das Innere und sie beschützen. Hier sind sie verschraubt, das Ganze bietet einen trostlosen Anblick. Was ist der Grund dafür, dass dieses so schwer umkämpfte Gebäudeensemble nun schon so lange auf seine Sanierung warten muss? Ende 2011 zum Verkauf ausgeschrieben, wurde es sicher zu Recht als eines der wunderbarsten Anwesen Radebeuls beworben. Den für den Verkauf Verantwortlichen wurde daher von zahlreichen besorgten Bürgern ans Herz gelegt, bei der verantwortungsvollen Aufgabe hinsichtlich der Auswahl eines zukünftigen Investors ihre Wahl nicht allein profitorientiert zu entscheiden. Schließlich leitet jeder Investor, der auf alle Fälle Gewinn maximierend denkt, seine Kosten an die zukünftigen Nutzer weiter. Ist das berücksichtigt worden? Noch immer werden Käufer gesucht, die dort reichlich eine Million Euro in ihre neue Eigentumswohnung investieren möchten. Ich habe gelernt, dass für ein Gebäude ein längerer Leerstand die schlechteste Lösung ist.

Oberes Ende der Weinbergstraße, Gebäudeensemble des ehemaligen »Weinguts Hofmannsberg«

Foto: S. Graedtke

Das erinnert an das Schicksal der Weinbergstr. 38. Dessen Vorgängerbau ließ sich damals ohne den Status eines denkmalgeschützten Hauses viel leichter verkaufen. Man hob diesen auf, mit neuem Besitzer wurde das Haus abgerissen, und stattdessen steht nun ein neues Haus da, mit doppelter Wohnfläche, mit Parkplätzen und Koniferen. Auch ganz unvoreingenommenen Spaziergängern fällt es häufig als besonders unpassend auf.

Mir tut beim Vorbeigehen jedes Mal der direkte Nachbar in der „Villa Oswald Haenel“ leid, der sein wunderschönes Haus mit so viel Mühe unter Beachtung aller Denkmalschutzauflagen erhält. Seine „besonders zu würdigende restauratorische Leistung“ wurde mit dem Radebeuler Bauherrenpreis geehrt, aber das lässt nebenan das Schicksal der Nummer 38 eigentlich erst recht besonders kurios erscheinen. Welchen realen Schutz bietet eigentlich der „Denkmalschutz“?

Meine Gedanken schweifen weit zurück, in historische Zeiten, die ich gar nicht erlebt habe, deren „Hinterlassenschaften“ mich aber Jahrzehnte beschäftigt und geprägt haben, bei den nicht enden wollenden Sanierungsarbeiten im Meinholdschen Turmhaus. Schließlich spaziere ich auf einer der ältesten Straßen Radebeuls entlang, deren größter Schatz eine Vielzahl historischer Winzerhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist. Die Ausdehnung der alten Weingüter reichte von der heutigen Weinbergstraße, an der sich Wohnhaus, Pressenhaus, Keller und alles zur Weinbereitung Notwendige befand, mit seinen Weinbauflächen bis hinauf zur Hangkante. Der nur noch selten mögliche Blick zwischen den Häusern hindurch zu den Weinbergen mit ihren Weinbergsmauern lässt durch die zahlreichen Treppenbegrenzungen noch immer die historischen Strukturen erkennen. Dem Erhalt der Mauern und Strukturen galt schon die Aufmerksamkeit der Generationen vor uns. Auch heute noch dient das Engagement der Eigentümer mit Förderung durch den Freistaat Sachsen und die EU diesem Ziel.

Mehr als 200 Jahre überdauerten die Weinberghäuser ohne ein Gesetz zu ihrem Schutz. Sie wurden umgebaut, erweitert, verschönert, meist nach dem Geschmack der Zeit, aber sie wurden selten vernichtet und ihre Geschichte bleibt nachvollziehbar. Auch die ursprünglichen Grundstücksgrenzen blieben landschaftsgliedernd spürbar.

„Man reißt das Haus nicht ein, dass Väter uns erbaut. Doch richtet man’s sich ein, wie man’s am liebsten schaut.“

Gilt dieser alte Hausspruch noch? – Es ist da doch ein feiner Unterschied mit großen Folgen, welche Motivation für den Hauserwerb zugrunde liegt. Suche ich mein Glück im eigenen Heim, sind die Wünsche und Ansprüche ganz andere, als wenn der Kauf der Gewinnoptimierung dient und das Geschaffene nach dem Sanierungsabschluss in kleinen Teilen erneut verkauft wird. Den Denkmalschutz per Verfassung gibt es in Deutschland spätestens seit 1919, und er dient dem Zweck der Erhaltung und Bewahrung früherer Baukunst und Lebensweise. Steht ein Haus unter Schutz, bedeutet das meist einen finanziellen Mehraufwand bei dessen Sanierung. Man muss vielleicht aus diesem Grund auf das eine oder andere verzichten, der Charakter aber bleibt unverwechselbar erhalten. Ist das wichtig? Ich denke ja. Darüber sinnierend, habe ich inzwischen schon das „Weingut drei Herren“ mit seinen schönen Malereien im Obergeschoss und der wunderbar großen Tonnenwölbung in seinem Keller passiert, in dem wieder gutseigene Weine produziert werden.

Nach der Einmündung zum Eggersweg beginnt auch das mit großer Sorgfalt nach 1990 verlegte Straßenpflaster, welches die Schönheit und Bedeutsamkeit der Weinbergstraße aufs trefflichste würdigt. „Haus Lorenz“ mit seiner fröhlichen Malerei grüßt freundlich und lässt mich an Tilo Kempe denken, der alle an der Sanierung Beteiligten zu diesem gelungenen Ergebnis geführt hat. Die direkte Straßenbebauung ist in ihrem weiteren Verlauf jetzt immer wieder unterbrochen. Nur die historischen Weingüter liegen direkt an der Straße. Spätere Villenbauten sind zurückgesetzt, ein jeweils zu ihnen führender breiter Weg gibt einen gehörigen Abstand zur Straße.

Jetzt muss ich stehen bleiben, vor der Außenwand des unscheinbaren kleinen Pressenhauses vom „Retzschgut“, einem wie auch „Haus Lorenz“, mit dem Bauherrenpreis geehrten Weingut. Ich versuche den kürzlich gelesenen Artikel aus der Sächsischen Zeitung zu verstehen. An Stelle der Rückwand des Pressenhauses soll eine 3,50 m breite Einfahrt die Zufahrt zu einem neuen Einfamilienhaus gewährleisten, die Baugenehmigung sei schon erteilt, für den Bau eines vierstöckigen „Einfamilienhauses“ mit einer Brutto Grundfläche von 451 Quadratmetern und einer Höhe von 12,30 Meter? „Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse“, hat uns Exupèry hinterlassen. Es muss eine sehr große Familie sein, oder sind einfach nur Zahlen verwechselt worden? Gar nicht glauben kann ich, dass seitens des Denkmalamtes des Kreises Bausünden der Vergangenheit als Legitimation für neue Zuwiderhandlungen angeführt werden, wenn es im vorliegenden Fall heißt, die bereits gestörte Weinbaulandschaft werde durch das neue „Einfamilienhaus“ nicht erheblich beeinträchtigt, die Behörde habe die Rechte der Grundstückseigentümer gegen die Belange des Denkmalschutzes abgewogen. Welches Ziel und welchen Sinn hat die 2001 erfolgte Definition des Schutzgebietes „Historische Weinberglandschaft Radebeul“? Hat dessen Satzung noch Gültigkeit? Mit der hier vorgenommenen Argumentation werden der Baufreudigkeit potenzieller Investoren Tür und Tor geöffnet. Was nützt dem Rebstock im Garten dann sein Denkmalstatus?

Mir fallen dazu heftige Auseinandersetzungen aus der Nachwendezeit ein. Damals lud das Amt für ländliche Neuordnung in Kamenz alle Weinbergsbesitzer ein, um sie vom Vorteil einer Flurbereinigung zu überzeugen, nach dem Vorbild von Kaiserstuhl und Mosel. Dort denkt man heute sehr unterschiedlich und kritisch über Wohl und Wehe dieser Aktion. Der Kelch ist an uns vorübergegangen, aber es war Protest und Einsatz von Nöten.

„Haus Barth“, auch eines der historischen Weingüter auf dieser Straße ist saniert und als Weingut wieder erwacht. Es ist doch großartig, wie viele aktive Weingüter diese Straße wieder beleben. Sie alle sind mit viel Aufwand und noch mehr gutem Willen durch ihre Eigentümer saniert worden. Damit haben sie sich selbst, aber auch besonders einer der schönsten Straßen Radebeuls, einen großen Gefallen getan.

An den beiden dicht beieinander stehenden schmalen Weinbergtürchen, wovon das rechte mit einem schmalen Landstreifen zum Turmhaus gehört, denke ich wieder an den Neubau im Retzsch-Grundstück mit seiner überdimensionierten Zufahrt. Als ich nach der Wende die zwangsverpachtete Fläche hinter der Pforte zurückbekam, stellte sich für uns die Frage, wie man einen Weinberg maschinell bearbeiten kann, wenn der Zugang nur durch dieses Türchen gewährleistet ist. Ich sprach deshalb beim Denkmalamt in Radebeul vor, um eine Verbreiterung genehmigt zu erhalten, die maximal einen Schmalspurtraktor passieren ließe, natürlich nach dem Vorbild der vorhandenen Türöffnung. Die Antwort war eine ganz kurze, eindeutige und ganz grundsätzliche Absage, der ich mich wehmütig gefügt habe. Das sind eben die zu erbringenden Opfer, dachte ich. Außerdem habe ich nicht vergessen, dass uns bzw. unseren Garten letztlich das damalige Institut für Denkmalpflege Berlin vor dem in den 1970er Jahren beschlossenen Neubau einer Schule gemäß Typ Dresden bewahrte, samt Sportplatz im Weinberg. Wir haben unsere Weinbergfläche an unseren Nachbarn verpachtet und eine weitere, uns angebotene Fläche gleich dazu vermittelt, allein wegen der fehlenden Zufahrt. Vielleicht hätten wir einen Neubau beantragen sollen?

Ich bin am Ziel. Schon lange grüßt mich mit seinem bescheidenen warmen Licht in die Dämmerung hinein der Adventstern aus dem Turmfenster des „Meinholdschen Turmhauses“. Er beleuchtet auch die uralten Grundstücksmauern, die die Straße säumen, und schon so oft gemalt wurden.

„Denkmalpflege muss man sich leisten wollen, ums Können geht’s nicht“ sagte mir ein Bekannter.

Das neue Jahr ist noch jung. Dieser Straße wünsche ich für das neue Jahr, dass alle Bewohner und Verantwortlichen die Bewahrung des Schutzgebietes „Historische Weinberglandschaft Radebeul“ sich leisten wollen, zur Freude von uns Einheimischen und den Besuchern aus aller Welt…

Elisabeth Aust