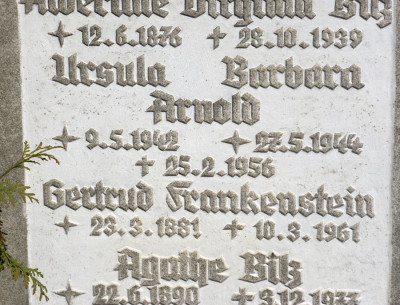

Bei einem Besuch des Friedhofs in Radebeul Ost las ich auf dem Grabstein der Familie Bilz – ich spreche von Friedrich Eduard Bilz (1842–1922) – auch jenes denkwürdige Datum: 25. Februar 1956. An dem Tag starben u.a. die Urenkelinnen von F.E. Bilz, Ursula (14) und Barbara (12) Arnold, bei dem wohl schwersten Eisenbahnunglück in Sachsen. Es ist die Katastrophe, die beim Zusammenstoß zweier Züge am Bahnhof Bornitz zwischen Riesa und Oschatz geschah, bei der 43 Menschen starben und 55 verletzt wurden. Ob noch mehr Radebeuler als die beiden Mädchen ihr Leben bei dem Unglück verloren, weiß ich nicht. Eine stille Erinnerung in unserem Heft erschien mir angezeigt, weil sich dieses Unglück im Februar 2016 zum 60. Mal jährt.

1956 war ich Schüler wie die beiden Schwestern und ich erinnere mich, dass damals in Zeitungen und Rundfunk zwar das tragische Zugunglück genannt wurde, aber lange keine Klarheit zum Hergang des Unglücks und auch zur Zahl der Geschädigten (eine erste Meldung sprach von 32 Toten und 40 Schwerverletzten) bestand. Inzwischen wissen wir, dass der D 94, der vollbesetzt mit Menschen war, die die Leipziger Messe besuchen wollten, mit einem 600m langen, von zwei Lokomotiven gezogenen Güterzug hauptsächlich durch menschliches Versagen in Bornitz zusammenstieß. Doch auch eine Reihe von Begleitumständen könnten das Geschehen ungünstig beeinflusst haben, so dass nun klar wird, warum die Untersuchungen so lange gedauert hatten. Die Züge fuhren in unterschiedlicher Richtung und hätten planmäßig in Riesa eine Vorbeifahrt des D 94 am haltenden Güterzug gehabt. Da aber beide Züge verspätet waren, wurde diese Vorbeifahrt operativ nach Bornitz verlegt. Darauf war das Bahnpersonal von Bornitz offensichtlich nicht vorbereitet und musste spontan handeln. Hinzu kamen extreme Witterungsverhältnisse – Schnee, -22°C und schlechte Sicht, fast Nebel. So wie viele andere Bahnstrecken in der DDR, war auch die Hauptstrecke Dresden – Leipzig wegen nach dem Krieg erfolgter Reparationsleistungen gegenüber der UdSSR eingleisig (die Zweigleisigkeit wurde hier erst 1968 oder 69 wieder hergestellt). Natürlich war die Signaltechnik der Reichsbahn auf einem Vorkriegsstand und nicht mit heutiger Technik zu vergleichen. Aber all das waren nur ungünstige Begleitumstände, entscheidend für den Unglückshergang war die mündliche Übermittlung vom Bahnhofsvorsteher über einen Weichenwärter an das Lokpersonal des stehenden Güterzuges, diesen ein Stück vorzuziehen, damit das Zugende von der anderen Weiche wegkäme. Das kam missverständlich an, so dass der Güterzug mit etwa 10km/h in Richtung Hauptgleis fuhr, wo aber in dem Moment der D-Zug mit freier Fahrt (50 bis 60 km/h) ankam. Der seitliche Zusammenstoß beider Züge war nun nicht mehr zu vermeiden! Der Schaden am Unfallort war erheblich, so dass die Hauptstrecke für zwei Tage gesperrt werden musste. Die vier zur Verantwortung gezogenen Eisenbahner in unterschiedlichen Funktionen bedauerten zwar selbst das Geschehen, wurden dennoch von einem Leipziger Gericht zu Haftstrafen zwischen fünf und einem Jahr verurteilt. Infolge dieses Unglücks wurden in den nächsten Jahren einige technische Verbesserungen und geänderte Vorschriften im Bahnwesen eingeleitet, u.a. der seitliche Flankenschutz bei Weichen.

1956 war ich Schüler wie die beiden Schwestern und ich erinnere mich, dass damals in Zeitungen und Rundfunk zwar das tragische Zugunglück genannt wurde, aber lange keine Klarheit zum Hergang des Unglücks und auch zur Zahl der Geschädigten (eine erste Meldung sprach von 32 Toten und 40 Schwerverletzten) bestand. Inzwischen wissen wir, dass der D 94, der vollbesetzt mit Menschen war, die die Leipziger Messe besuchen wollten, mit einem 600m langen, von zwei Lokomotiven gezogenen Güterzug hauptsächlich durch menschliches Versagen in Bornitz zusammenstieß. Doch auch eine Reihe von Begleitumständen könnten das Geschehen ungünstig beeinflusst haben, so dass nun klar wird, warum die Untersuchungen so lange gedauert hatten. Die Züge fuhren in unterschiedlicher Richtung und hätten planmäßig in Riesa eine Vorbeifahrt des D 94 am haltenden Güterzug gehabt. Da aber beide Züge verspätet waren, wurde diese Vorbeifahrt operativ nach Bornitz verlegt. Darauf war das Bahnpersonal von Bornitz offensichtlich nicht vorbereitet und musste spontan handeln. Hinzu kamen extreme Witterungsverhältnisse – Schnee, -22°C und schlechte Sicht, fast Nebel. So wie viele andere Bahnstrecken in der DDR, war auch die Hauptstrecke Dresden – Leipzig wegen nach dem Krieg erfolgter Reparationsleistungen gegenüber der UdSSR eingleisig (die Zweigleisigkeit wurde hier erst 1968 oder 69 wieder hergestellt). Natürlich war die Signaltechnik der Reichsbahn auf einem Vorkriegsstand und nicht mit heutiger Technik zu vergleichen. Aber all das waren nur ungünstige Begleitumstände, entscheidend für den Unglückshergang war die mündliche Übermittlung vom Bahnhofsvorsteher über einen Weichenwärter an das Lokpersonal des stehenden Güterzuges, diesen ein Stück vorzuziehen, damit das Zugende von der anderen Weiche wegkäme. Das kam missverständlich an, so dass der Güterzug mit etwa 10km/h in Richtung Hauptgleis fuhr, wo aber in dem Moment der D-Zug mit freier Fahrt (50 bis 60 km/h) ankam. Der seitliche Zusammenstoß beider Züge war nun nicht mehr zu vermeiden! Der Schaden am Unfallort war erheblich, so dass die Hauptstrecke für zwei Tage gesperrt werden musste. Die vier zur Verantwortung gezogenen Eisenbahner in unterschiedlichen Funktionen bedauerten zwar selbst das Geschehen, wurden dennoch von einem Leipziger Gericht zu Haftstrafen zwischen fünf und einem Jahr verurteilt. Infolge dieses Unglücks wurden in den nächsten Jahren einige technische Verbesserungen und geänderte Vorschriften im Bahnwesen eingeleitet, u.a. der seitliche Flankenschutz bei Weichen.

Ob unter heutigen, verbesserten Bedingungen des Schienenverkehrs so ein Unglück ausgeschlossen werden kann, da wäre ich mit einem klaren „Ja“ eher vorsichtig. Der Zusammenstoß zweier Züge in Bayern bei Bad Aibling im Februar, bei dem auch Menschen starben, ist noch nicht mal drei Monate her!

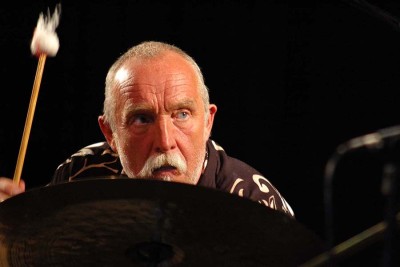

Ich habe in älteren Zeitungen Fotos zu diesem Unglück gesehen, will aber in voller Absicht, auch unabhängig von eventuellen Urheberrechtsfragen, keine in dem Artikel verwenden. Dagegen möchte ich mit einem stilleren Foto vom Bilz-Grabmal vom Friedhof Radebeul Ost an diese Tragödie erinnern. Das damalige Unglück hatte in Radebeul vor allem natürlich durch den Tod der beiden Mädchen große Betroffenheit und Anteilnahme bewirkt. Die mir als sehr hübsche Schülerinnen erinnerlichen Ursula und Barbara, beide an der Oberlößnitzer Schule lernend, wollten im Februar 1956 außer der Messe hauptsächlich aus familiären Gründen nach Leipzig, wo sie jedoch nie ankamen.

Ich möchte an dieser Stelle noch erklären, wie der Name Arnold in die Großfamilie Bilz passt – da F.E. Bilz zwölf Kinder hatte, ist das nicht so einfach. Eines der jüngsten Bilz-Kinder war Flora Gertrud Frankenstein, geb. Bilz. Ihre Tochter Irmtraut Viktoria Krause, geb. Frankenstein, also eine Bilz-Eenkelin, die noch bis zu ihrem Tod 2005 in der Bilzvilla, Augustusweg 110, gewohnt hatte. Die beiden verunglückten Mädchen nun waren die Töchter von Irmtraut Krause aus erster Ehe (Arnold) und damit die Urenkelinnen von

F.E. Bilz.

Für eisenbahnspezifische Auskünfte danke ich Heinz Hoffmann und Dieter Krause, für Angaben zur Bilz-Familie Frank Andert, alle aus Radebeul, herzlich.

Dietrich Lohse