Sein Wirken und bauliche Zeugnisse in Radebeul

Mit Überraschung stellten die Ausrichter des Vortrags fest, dass es mehr Interessenten an diesem Thema gab, als der Vortragsraum der Stadtbibliothek mit seinen 55 Sitzplätzen fassen konnte. So verfolgten eine Reihe Gäste die Ausführung stehend und leider sah ich auch (wenige) ältere Gäste in Ermangelung eines Platzes wieder gehen. Auch die Resonanz danach zeugte von großem Interesse am Thema. Um den Teilnehmern und denen, für die eine Teilnahme nicht möglich war, etwas an die Hand zu geben, war die Referentin Frau Dr. Marina Lienert bereit, noch einen Artikel zu schreiben – vielen Dank!

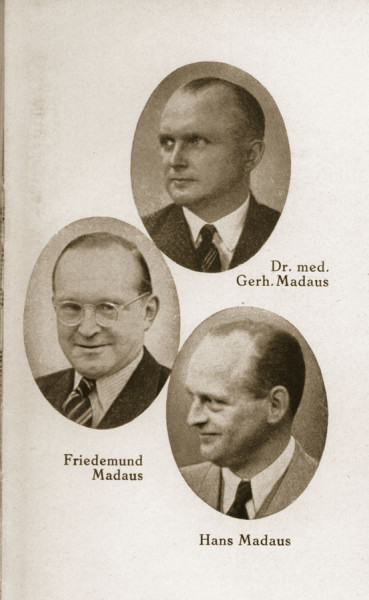

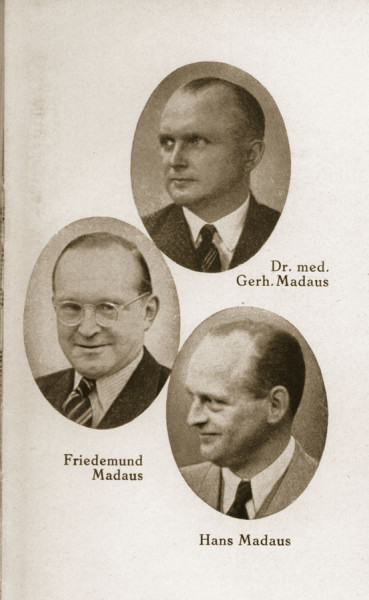

Am 23. April 1919 gründeten der Bankbeamte Friedemund Madaus (1894-1969) und der Apotheker Hans Madaus (1896-1959) in Bonn das pharmazeutische Laboratorium „Gebrüder Madaus“. Am 1. Juni 1919 trat auch der dritte Bruder in das Geschäft ein, das nun unter dem Namen „Dr. Madaus & Co., pharmazeutisches Laboratorium“ in Bonn firmierte. Gerhard Madaus (1890-1942) war 1918 in Bonn zum Dr. med. promoviert worden. 1920 heiratete er Hanna, geb. Kinne (geb. 1892). Der Ehe entstammten vier Kinder. Die Arzneimittel, die das pharmazeutische Laboratorium herstellte, bedienten alternativmedizinische Konzepte. Diese hatten die Brüder bei ihrer Mutter kennengelernt. Die Pastorenfrau und Mutter von sieben Kindern Magdalene Madaus (1857-1925) hatte als Heilerin homöopathische Komplexmittel (Präparate mit mehreren bei einem Anwendungsgebiet wirksamen homöopathischen Einzelmitteln) entwickelt und mit der Irisdiagnostik gearbeitet.

Am 23. April 1919 gründeten der Bankbeamte Friedemund Madaus (1894-1969) und der Apotheker Hans Madaus (1896-1959) in Bonn das pharmazeutische Laboratorium „Gebrüder Madaus“. Am 1. Juni 1919 trat auch der dritte Bruder in das Geschäft ein, das nun unter dem Namen „Dr. Madaus & Co., pharmazeutisches Laboratorium“ in Bonn firmierte. Gerhard Madaus (1890-1942) war 1918 in Bonn zum Dr. med. promoviert worden. 1920 heiratete er Hanna, geb. Kinne (geb. 1892). Der Ehe entstammten vier Kinder. Die Arzneimittel, die das pharmazeutische Laboratorium herstellte, bedienten alternativmedizinische Konzepte. Diese hatten die Brüder bei ihrer Mutter kennengelernt. Die Pastorenfrau und Mutter von sieben Kindern Magdalene Madaus (1857-1925) hatte als Heilerin homöopathische Komplexmittel (Präparate mit mehreren bei einem Anwendungsgebiet wirksamen homöopathischen Einzelmitteln) entwickelt und mit der Irisdiagnostik gearbeitet.

Gerhard Madaus entwarf das Konzept der „Biologischen Heilkunde“, ausgehend von der „biologischen Reizregel“, die sein Lehrer Hugo Schulz (1853-1932) vertreten hatte. Danach soll die Lebenstätigkeit durch kleine Reize angefacht, durch mittelstarke gefördert, durch starke gehemmt und durch stärkste aufgehoben werden. Nach Madaus erkrankt immer der ganze Mensch, nicht nur ein Organ, und die Selbstheilungskräfte des Organismus (Immunsystem) können mittels verschieden starker Reize beeinflusst werden, damit der Mensch gesundet. Dies konnte durch naturheilkundliche Anwendungen (Licht, Luft, Wasser, Wärme, Kälte, Bewegung, Ruhe, Ernährung), aber auch durch homöopathische Niedrigpotenzmittel und Komplexmittel – von ihm als Oligoplexe auf den Markt gebracht – , Pflanzenheilmittel oder biochemische Präparate geschehen. Er verband also mehrere alternativmedizinische Heilweisen miteinander. Madaus lehnte zwar die Schulmedizin weitgehend ab, aber er standardisierte seine Präparate und bediente sich dabei naturwissenschaftlicher Methoden.

Farbrikansicht der Familie Dr. Madaus & Co. von der Gartenstraße aus Foto: Radebeuler Stadtarchiv

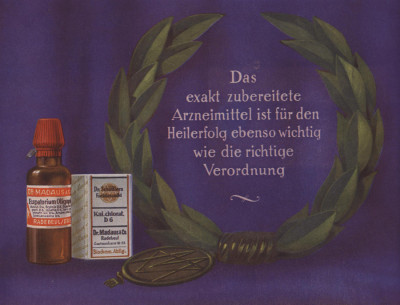

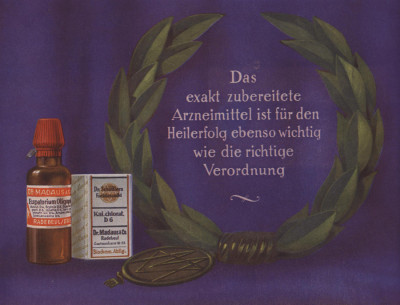

Sein Motto lautete: „Das exakt zubereitete Arzneimittel ist für den Heilerfolg ebenso wichtig wie die richtige Verordnung.“ Deshalb mussten alle Einflussfaktoren auf das Arzneimittel – beginnend bei der Auswahl der Pflanzen, über den Zustand des Bodens, die klimatischen Bedingungen, den Teil der genutzten Pflanze, den Erntezeitpunkt, die Weiterverarbeitung bis hin zu Verpackung, Lagerung und Versand – analysiert und standardisiert werden. Dann war gewährleistet, dass immer die gleiche Menge arzneilich wirksamer Substanz in den Präparaten enthalten war. Der wirtschaftliche Erfolg der Firma ermöglichte auch die dazu erforderliche wissenschaftliche Forschung. Schon im ersten Jahr nach Gründung des Geschäfts in Bonn richteten die Brüder Madaus 1920 eine erste Filiale in Stuttgart ein. Weil 1920 das Saargebiet unter französische Verwaltung gestellt sowie in das französische Zoll- und Währungsgebiet integriert worden und daher für den Export nach Deutschland Zoll zu zahlen war, zog Madaus & Co. 1921 nach Radeburg. Hier setzte Gerhard Madaus gegen seine Brüder durch, dass ab 1922 mit dem Arzneipflanzenanbau begonnen wurde. Im nächsten Jahr folgte die Gründung einer Verlagsabteilung und Hausdruckerei für die Etiketten und Werbeschriften. 145 Publikationen verlegten Gerhard Madaus und seine Brüder, darunter die beliebten Madaus-Jahrbücher (1926-1938), die Mitteilungsblätter für die Praxis und wissenschaftliche Begründung der Anwendung biologischer Heilmittel (1936 – 1941) sowie das Taschenbuch für die biologische Praxis (1930-1941). Von besonderer Bedeutung war der Aufbau einer chemischen Abteilung im Jahr 1927 für die naturwissenschaftliche Forschung und die Kontrolle der Präparate. Parallel zum Ausbau in Radeburg eröffnete Madaus & Co. von 1924 bis 1935 sechs weitere Filialen in Deutschland, Frankeich und Holland. Bereits 1929 waren die Möglichkeiten in Radeburg ausgeschöpft. Die Firma zog nach Radebeul, weil hier eine größere Fabrikanalage mit direktem Gleisanschluss sowie umfangreichere Anbaugebiete zur Verfügung standen. Immerhin rund 250 Mitarbeiter nannten sich nun „Madausianer“. 1933 wurde die Firma wohl als „judenfreundlich“ durchsucht – Gerhard Madaus hatte sich im „Biochemischen Bund“ engagiert, in dem mehrere als Juden geltende Vorstandsmitglieder agierten – und die Brüder auch kurzfristig festgenommen. Gerhard Madaus soll dann in den „Stahlhelm“ eingetreten und mit dessen „Gleichschaltung“ Mitglied der NSDAP geworden sein.

Produktwerbung Foto: Radebeuler Stadtarchiv

Er galt zwar nicht als eifriger Nationalsozialist. Seine „Biologische Heilkunde“ passte aber bestens in die vom “Reichsärzteführer“ propagierte „Neue Deutsche Heilkunde“, die eine „Synthese von Schulmedizin und alternativen Heilweisen“ vorsah, die der Arzt dann vertreten sollte. Heilpraktiker und andere Alternativmediziner würden damit überflüssig, und der Arzt als alleiniger „Gesundheitsführer“ konnte seinen Patienten dann auch die erbbiologischen und rassenhygienischen Auffassungen vermitteln. Die Firma expandierte und beschäftigte 1936 schon rund 550 Mitarbeiter. Mit der Gründung des Biologischen Instituts zur Erforschung von Arzneipflanzenwirkstoffen 1935 konnte die Forschung weiter ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage verfasste Gerhard Madaus das „Lehrbuch der Biologischen Heilmittel, Abt. I, Heilpflanzen“ (Georg Thieme Verlag Leipzig 1938), das in bisher unerreichter Weise Heilpflanzen, ihr, Vorkommen, ihre Wirkstoffe und auch die volkstümliche Anwendung vorstellt. 1938 erfolgte noch ein großer Neubau für Produktion und Verwaltung in Radebeul, sodass 1939 rund 700 „Madausianer“ hier arbeiteten. Während des Zweiten Weltkriegs erhielt die Firma „[…] aufgrund der Herstellung kriegsentscheidender Arzneimittel vom Reichswirtschaftsminister den Sonderausweis II Chem. Nr. 36 [und den Status, dass] die Produktion [der] Arzneimittel nicht eingeschränkt werden darf“. Da viele Mitarbeiter eingezogen wurden, mussten Zwangsarbeiterinnen, die im ehemaligen Gasthof „Krone“ untergebracht waren, deren Arbeit übernehmen.

Die Forschungsarbeiten konnte Madaus fortsetzen. Er hatte während seiner ausgedehnten Reisen erfahren, dass von den Ureinwohnern Brasiliens das Schweigrohr als Pfeilgift zur Sterilisierung ihrer Gegner verwendet wurde. Er konnte anhand von Tierexperimenten nachweisen, dass tatsächlich eine solche Wirkung erzielt werden konnte und hoffte, ein zeitweise sterilisierendes Präparat entwickeln zu können, vergleichbar der späteren Antibaby-Pille. Gemeinsam mit dem Direktor seines Forschungsinstituts, Dr. Friedrich Koch, publizierte er diese Ergebnisse. Am 26. Februar 1942 verstarb Gerhard Madaus. Danach interessierte sich die SS für die Schweigrohr-Versuche mit dem Ziel, eine preiswerte und sichere Methode für die Unfruchtbarmachung der unterjochten slawischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu erhalten. Wenn das Präparat beispielsweise jedem Brot beigemischt würde, könnten die Menschen noch als Arbeitskräfte gebraucht werden, aber sich nicht mehr fortpflanzen, so die perfide Vorstellung. Koch setzte auf Veranlassung der SS seine Experimente im Institut fort und forderte den Bau eines größeren Treibhauses. Ob die Experimente im KZ Dachau an Menschen fortgesetzt wurden, wie vorgesehen, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass Brandwunden-Experimente mit Ecchinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut), die Koch im Institut an Tieren durchgeführt hatte, im November 1943 im KZ Buchenwald von Dr. Ding an fünf KZ-Häftlingen „überprüft“ wurden und Koch davon Kenntnis erhielt. Daraufhin beeilte er sich, mit einer Publikation seine Erstautorenschaft sicher zu stellen.

Als die Brüder Madaus erkannt hatten, dass das „Dritte Reich“ den Krieg verlieren musste und Sachsen dann unter sowjetische Herrschaft gelangen würde, begannen sie 1944 mit der Verlagerung wichtiger Drogen, Forschungsunterlagen, Laboreinrichtungen und Apparate nach dem Westen. Schon vor Kriegsende floh die Familie Madaus nach Bonn, nur Friedemund Madaus hielt sich zeitweise in Radebeul auf. Mit dem Einmarsch der Roten Armee am 5. Mai 1945 erfolgte die sofortige Besetzung der Firma und deren Demontage sowie Verbringung in die UdSSR. Am 5. Oktober 1945 genehmigte und befahl die Sowjetische Militäradministration die Wiederaufnahme der Produktion mit max. 200 Mitarbeitern und 30 Maschinen. Wichtig wurde hierbei die Produktion von Penicillin, das erst 1942 in die Therapie eingeführt worden war und nun in der Nachkriegszeit für die Bekämpfung vieler bakterieller Infektionen in großen Mengen gebraucht wurde. Am 21. November 1946 verkündeten die Brüder Madaus offiziell die Verlegung des Firmensitzes nach Bonn, woraufhin ihnen am 3. April 1947 die Vertretungsbefugnis für die Radebeuler Produktionsstätten entzogen wurde. Am 1. Juli 1948 folgte dann die Enteignung der Firma Dr. Madaus & Co. Der Betrieb wurde der VVB (Vereinigung volkseigener Betriebe) Pharmazeutische Industrie zugeordnet.

Wie also ist das Wirken von Gerhard Madaus zu bewerten? Er hat gemeinsam mit seinen Brüdern den nach Wilmar Schwabe / Leipzig weltweit größten Exportbetrieb für homöopathische und biochemische Präparate aufgebaut. Seine Forschungen waren naturwissenschaftlich exakt und haben die standardisierte Herstellung von Pflanzenheilmitteln vorangebracht und das Wissen um die gegenseitige Beeinflussung von Pflanzengemeinschaften erweitert. Einzelne Präparate, wie Ecchinacea purpurea für die Unterstützung des Immunsystems, werden auch heute gern angewandt. Inwieweit homöopathische und biochemische Medikamente wirksam sind, bleibt aber stark umstritten. Madaus‘ pflanzenheilkundliches Wissen hingegen bleibt sein Vermächtnis. Der geplante Missbrauch seiner Erkenntnisse durch das NS-Regime (mit dem er sich arrangiert hatte) kann ihm, da er vorher verstarb, nicht angelastet werden. Inwieweit sein Forscher-Kollege Koch darin involviert war oder er durch die Forderung nach einem Treibhaus-Neubau diese Planungen behinderte, ist nicht mehr exakt nachvollziehbar.

Dr. Marina Lienert und Michael Mitzschke