als Bild, Collage, Zeichnung, Fotografie, Plastik, Objekt, Film, Ton, Text, Dokument

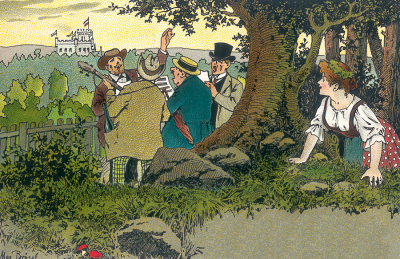

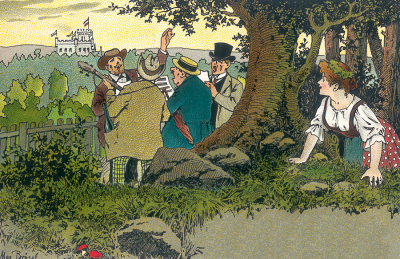

Max Brösel »Sängerfest«, o.J. Farbandruck für Kunstpostkarte

Die Galeriebesucher standen bereits ungeduldig vor der Tür, noch bevor sich diese am ersten Ausstellungssonntag öffnete. Seitdem reist der Besucherstrom nicht ab. Prof. Jürgen Schieferdecker schrieb ins Gästebuch: „Die schöne abwechslungsreiche Ausstellung vom frühen Karl Kröner bis zu den neuesten Talenten war eine freudige Überraschung. Sie zeigt mit viel Heiterkeit die Liebe der Künstler zu ihrer Stadt.“

Christian URI Weber. »Un-Friedensburg«, 2014, Lack auf Preßspan

Thematische Ausstellungen haben in der städtischen Galerie Tradition und erreichen immer wieder ein aufgeschlossenes Publikum. Das diesjährige Motto des Intermedialen Kunstprojektes „Das alte und das neue Radebeul“ nimmt Bezug auf eine gleichnamige Ausstellung, mit der die damalige „Kleine Galerie“ auf der Ernst-Thälmann-Straße 20 (heute Hauptstraße) in Radebeul-Ost am 16. Dezember 1982 eröffnet wurde. Rezensionen über diese Ausstellung liegen leider nicht vor. Bekannt sind lediglich die Namen der elf Radebeuler Künstler, welche daran mitgewirkt haben. Es ist zu vermuten, dass die gezeigten Werke zwar künstlerisch anspruchsvoll, aber politisch recht unverfänglich waren. Gesellschaftskritische Themen gewannen in der Städtischen Galerie erst ab Mitte der 1980er Jahre an Bedeutung. Mehr als zweideutig gemeint war u.a. die Ausstellung „Altkötzschenbroda im Abriß?“ (1990). Zu jener Zeit konnte sich kaum jemand vorstellen, dass sich der verfallene Dorfkern von Altkötzschenbroda einmal zur Radebeuler Flaniermeile mausern würde. Die einsetzende Neuorientierung und Sinnsuche der Nachwendezeit spiegelte sich auch in Ausstellungen wie „Hingerichtet–ist der Blick auf die Jugend“ (1993).

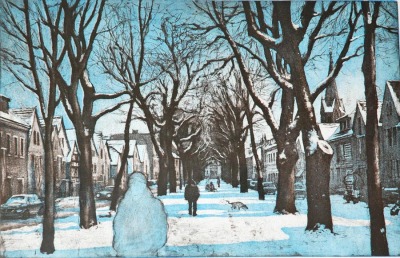

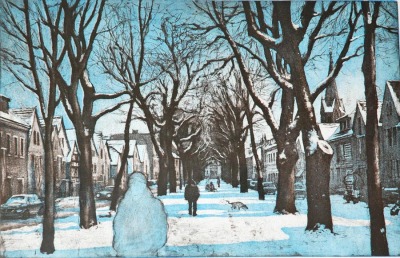

Markus Retzlaff »Altkötzschenbroda im Winter«, 2014, Farbradierung

Mit Wiedereröffnung der Galerie am Standort in Altkötzschenbroda erfolgte 1997 zunächst unter dem Motto „Radebeuler Künstler–Heute“ eine Art Bestandsaufnahme der ortsansässigen Künstlerschaft, die im fünfjährigen Rhythmus als Ausstellungsreihe ihre Fortsetzung fand. Neu hinzu kamen ab 1998 die Intermedialen Kunstprojekte, bei denen sich die Künstler mit so launigen Themen wie „Radebeul-total global?“ (2002), „Alle Macht den Musen“ (2003), „Konsuuum, Konsuuum“ (2005), „ArbeitsWelten“ (2008) oder „Rad, Rad, Radebeul“ (2013) auseinandersetzten.

Michael Hofmann »Radebeul, die Schöne-gestern, heute, morgen«, 2014, Holzstock

Künstler sind wie Seismographen, sie spüren sensibelste Schwingungen und verfügen über die notwendigen Mittel, um diese auf unterschiedliche künstlerische Weise sichtbar zu machen. In der aktuellen Ausstellung „Das alte und das neue Radebeul“ sind Werke von über 70 lebenden als auch bereits verstorbenen Künstlern zu sehen, die sich nicht nur den bekannten Sehenswürdigkeiten unserer Lößnitzstadt zugewendet haben. Sie zeigen die Stadt als ein komplexes Gebilde im beständigen Wandel. Die romantisierte Idylle des Malers Max Brösel (1871-1947) steht im Kontrast zur Wahrnehmung des gegenwärtigen Umfeldes durch die im Heute wirkenden Künstlerschaft. Dabei scheint manche Entwicklung recht widersprüchlich, was allerdings gerade bei dieser Art von Ausstellung den besonderen Reiz ausmacht: Die einstige Poststation und spätere Gaststätte „Weißes Roß“ wurde zum Spielcasino, das Kolonialwarengeschäft Pönitz zum Handyshop, der Dorfgasthof Serkowitz zum Lügenmuseum, die Ausflugsgaststätte Friedensburg zur Un-Friedensburg. Aus Ackerland wurde Parkland. Der Bahnhof in Radebeul-Ost verwandelte sich in einen Kultur-Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude in Radebeul-West ist verschlossen. Mein Heim ist meine Burg – my home is my castle. Radebeul total global. Das Landesbühnenorchester ist verstummt. Alles in einen Topf und Deckel drauf. Die Puppentheatersammlung im Hohen Haus und das Unionkino leben nur noch in der Erinnerung. Alte Villen erstrahlen in neuem Glanz. Ein bayrischer Kampfhund hat sich in Stellung gebracht. Die einheimischen Hühner blicken erschrocken. Das Dichterviertel wird dicht bebaut. Junge Familien zieht es nach Radebeul. Der AWD-Schornstein wird gesprengt. Und der 83-jährige Radebeuler Maler und Grafiker Claus Weidensdorfer schreibt ein wenig lakonisch unter seine Tuschezeichnung „Radebeul deindustrialisiert sich, aber das Bilz-Bad bleibt.“

Die Ausstellung überspringt Medien, Zeit und Raum. Sie setzt das alte, das neue und das ewige Radebeul in Beziehung zu Mensch, Landschaft, Architektur, Licht, Farbe, Wetter, Geräusch, Rhythmus, Seele, Geist und vielem mehr. Die „Webcam Radebeul“ behält alles im Blick. Dazu zwitschern Vögel und die Züge rauschen durchs Tal. Wie oben, so unten – wie unten, so oben. Wie innen, so außen – wie außen, so innen. Wie im Großen, so im Kleinen – wie im Kleinen, so im Großen. Reich ist der, der diesen Reichtum an Vielfalt empfinden kann.

Die Ausstellung zeigt Vergangenes und Gegenwärtiges, weckt Freude und Wehmut zugleich. Sie bietet reichlich Stoff für Diskussion und soll neugierig machen auf die nächsten Projekte der Städtischen Galerie. Zur Vernissage, Midissage, Finissage, Lesung und Sonderführung sind interessierte Kunstfreunde herzlich eingeladen.

Karin (Gerhardt) Baum

Zu sehen sind Werke von: Dieter Beirich, Max Brösel, Sophie Cau, Brian Curling, Friederike Curling-Aust, Heinz Drache, Lieselotte Finke-Poser, Karl Friedrich, Thomas Gerlach, Karen Graf, Peter Graf, Roland Gräfe, Thilo Hänsel, Sebastian Hennig, Christiane Herrmann, Gunter Herrmann, Horst Hille, Erhard Hippold, Gussy Hippold, Michael Hofmann, Matthias Kratschmer, Karl Kröner, Ingo Kuczera, Dorothee Kuhbandner, Anna Kuntsche, Bärbel Kuntsche, Wolf-Eike Kuntsche, Dietmar Kunze, Edgar Kupfer, Christiane Latendorf, Christoph Leonhardt, Klaus Liebscher, Jörg Mai, Ruth Meier, Johanna Mittag, Hans Mroczinski, Hans-Jochen Müller, Peter PIT Müller, Tine Neubert, Alfred Noether, Susan Paufler, Gerd-Rüdiger Perschnick, Anne-Katrin Pinkert, Pseudo, Gabriele Reinemer, Markus Retzlaff, Wieland Richter, Georg Richter-Lößnitz, Gerald Risch, Luc Saalfeld, Burkhard Schade, Gabriele Schindler, Günter Schmitz, Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze, Gerold Schwenke, Gabriele Seitz, Karola Smy, Wolfgang Smy, Karl Sinkwitz, Ju Sobing, SODA, Johannes Thaut, André Uhlig, Unbekannt, Christian URI Weber, Claus Weidensdorfer, Irene Wieland, Paul Wilhelm, Renate Winkler, Ute Wittig, Werner Wittig, Reinhard Zabkka

Vom 7. September bis 19. Oktober 2014 in der Stadtgalerie