Ein arg in Mitleidenschaft gezogener Begriff, abgenutzt, missbraucht, als politisches Kampfmittel unterschiedlicher Couleur verwendet – es stockt einem der Atem beim Aussprechen dieses Wortes. Man ist versucht, beim Benutzen erklärende Worte hinterherzusenden, um ja nicht falsch verstanden zu werden, um nicht mit den Ewig-Gestrigen, den Erzkonservativen oder gar Neu-Rechten in einem Atemzug genannt zu werden. Selbst im zweiten Band des Kleinen Lexikons vom VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1971, findet man dazu die fast typische Eintragung: „im polit.-sozialen Sinn svw. Vaterland; im umfassenderen Sinne die nähere (lokale) Umgebung […], in der ein Mensch aufwuchs und die ihm beeinflusste.“ [sic!].

Nun ist dieser Begriff ja nichts Feststehendes, er unterliegt einer ständigen Wandlung. Auch „Vaterland“, eine Bezeichnung, die sich an den Nationalstaatsgedanken anlehnt, scheint nicht mehr so prägend zu sein, auch wenn in den letzten Jahren bei derartigen Auffassungen ein gewisser Aufwind zu verzeichnen ist. Diese Haltung sah auch Erich Mühsam skeptisch, der bereits 1933 ausführte, dass „Heimatsverehrung […] mit Vaterlandsliebe nichts zu schaffen“ hat, um schließlich anzufügen, dass es „[e]ine Pflicht zur Liebe aber“ nicht geben kann! Andreas Nahles, die ehemalige SPD-Vorsitzende, war 2018 gar der Meinung, dass das Gefühl für die Heimat „von unten“ wachsen würde. Nach Bloch kann „Heimat nur dort sein, wo man ganz Mensch sein kann.

Feststellen aber muss man schon, dass der Begriff „Heimat“ im deutschen Sprachraum eine Verengung erfährt, die sich ausschließlich als Herkunft, Behausung oder eben Verortung versteht. Heimat ist aber nicht nur der Ort oder die Region. Heimat ist nach Ernst Bloch (1885–1977) auch der Mensch, den der Philosoph als „heimat-stiftendes Wesen“ sieht. Das klingt zumindest im Kleinen Lexikon an. Allerdings ist diese Heimat für Bloch nicht einfach da. Sie muss erst geschaffen werden. Sie ist also eher eine utopische Vision, an der gearbeitet werden muss. Und schaut man sich die empirischen Daten dazu an, so ist Heimat für 58 Prozent der Befragten immer noch traditionell der Wohn- oder Geburtsort, aber für 31 Prozent sind es eben auch die Menschen (Familie, Freunde), die unmittelbar um sie herum sind und ihnen ein heimatliches Gefühl vermitteln.

„Heimat, die ich meine“ – übrigens der Titel einer Ausstellung der Radebeuler Stadtgalerie im Jahr 2006 – ist deshalb für viele mehr, als eine Verortung oder gar eine politische Auffassung. Es sind eher die sozialen Beziehungen, der gelebte Alltag, die einen empfinden lassen, angekommen zu sein, sich „zu Hause“ fühlen zu können. Es ist aber nicht nur Identifikation mit einer Umgebung, sondern eben auch das „Angenommen-sein“, das „Dazugehören“. Heimat ist deshalb auch etwas, was gestaltet werden will, was man erleben können muss. Dazu sind die sozialen Kontakte wichtig, aber es braucht auch die haptischen Elemente, die Heimat bildhaft sichtbar werden lassen.

Versuche hat es dazu in Radebeul schon mehrfach gegeben. Da sah der Oberbürgermeister Bert Wendsche 2010 bei der Eröffnung des Museums-Depots im Gelände der Oberschule Radebeul-Mitte auf der Wasastraße 21 perspektivisch schon ein Heimatmuseum entstehen. Dabei hätte Radebeul diesen Umweg gar nicht nötig gehabt, sondern nur einfach das existierende Heimatmuseum im Haus Hoflößnitz weiterführen können, war und ist doch die Stadt Hauptstifter der Stiftung Hoflößnitz. Mit dem Aufbau des Heimatmuseums, welches den sächsischen Weinbau einschloss, begann der Schuldirektor Emanuel Erler bereits 1912. Es sollte aber keine hundert Jahre Bestand haben bis es, laut Wikipedia, nach einer Phase der weiteren Profilierung ab Mitte der 1980er Jahre 1997 ausschließlich ein Weingutmuseum wurde und daraus die Heimat sukzessive verschwand. Die aber soll ja sowieso mehr im Menschen zu suchen sein.

Wandbild am Eingang zum ehemaligen Wohnhaus des Hofkapellmeisters Ernst Edler von Schuch Foto: K.U. Baum

Die traditionelle Sicht auf die Heimatgeschichte von „oben“ hat sich in der Bundesrepublik eigentlich schon seit dem Beginn der 1980er Jahre erledigt. Das geschah in der DDR freilich 35 Jahre früher. Immer stärker wurden damals die Lebens- und Denkweisen der sogenannten „einfachen Leute“ in den Blick genommen. Zwei pfiffige Radebeuler Jungs hatten dann auch nach der letzten Jahrtausendwende die Idee, die Stadtbevölkerung aufzurufen, Gegenstände für ein Heimatmuseum zu spenden. Einige sind diesem Aufruf nachgekommen. Aber die Puste der Jungs reichte nicht lange. Auch die hoffnungsvolle AG-Stadtmuseum steht zur Zeit nur noch auf dem Papier. Ausstellungen oder andere Aktionen gibt es schon lange nicht mehr. Die verortete Heimat hat es natürlich schwer, sich gegen die erzwungene Mobilität, Zersiedlung und zunehmende Zentralisierung zu behaupten.

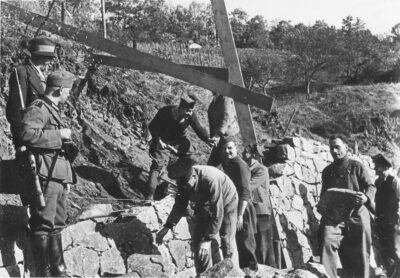

Heimatgeschichte kann deshalb nicht als eine bruchlose Identifikation mit der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt verstanden werden, wenn sie nicht ideologisch überfrachtet sein soll. Dem ideologischen Missbrauch des Begriffes „Heimat“ durch vergangene Epochen ist eine objektive und versachlichte Sicht entgegenzustellen. Dazu muss der Gegenstand nicht nur in eine offene Diskussion kommen, sondern auch praktisch präsent sein. Dies kann auf vielfältige Art erfolgen. So findet der aufmerksame Spaziergänger bereits an historisch wichtigen Orten der Stadt Hinweise auf geschichtliche Vorgänge. Darunter befinden sich nicht nur die allseits bekannten Objekte wie Hoflößnitz oder Schloss Wackerbarth. In der Kehre des „Prof.-Wilhelm-Rings“ informiert beispielsweise eine Tafel über die „Villenkolonie Altfriedstein“. In der Schuchstraße wird man über den berühmten Hofkapellmeister Ernst Edler von Schuch unterrichtet und in der Gartenstraße wurde gar die gesamte Fassade eines Hauses zu Ehren von Ernst Storch-Sarrasani gestaltet, jenem Gründer des später berühmten Zirkusunternehmens. Natürlich bietet auch das „Sächsische Weinbaumuseum“ viel Radebeul-Bezug. Aber von der Sozialgeschichte weniger herausgehobener Persönlichkeiten und anderen stadtgeschichtlichen Ereignisse erfährt man hingegen kaum etwas, sieht man von den beiden temporären

Ausstellungen zur Zwangsarbeit in den Weinbergen während der NS-Zeit durch das „Sächsischen Weinbaumuseums“ ab. Was wirklich fehlt, ist ein Heimatmuseum, in dem auch über gegenständliche Präsentation dem Besucher die Geschichte der Stadt und Umgebung nahegebracht wird, in dem aber vor allem die Zusammenhänge der einzelne Ereignisse mit dem Großen und Ganzen verdeutlicht werden. Die verstreuten Hinweistafeln im Stadtbild sind wichtig, werden aber von vielen Radebeul-Besuchern nur zufällig entdeckt und wirken letztlich wie Versatzstücke. Auch über die 300 Objekte, die unter dem Begriff „Kunst im öffentlichen Raum“ zusammengefasst wurden, haben vermutlich nur die wenigsten Radebeuler einen annähernden Überblick.

Den Wunsch nach einer derartigen Einrichtung sollte man nicht mit der Mär vom Fischer und seiner „nimmersatte[n] Frau“ abtun. Selbst die verdienstvolle Herausgabe des Radebeuler Stadtlexikons kann ein Heimatmuseum nicht ersetzen.

Der Ur-Radebeuler ist ein sehr heimatbewusster Zeitgenosse, der eng mit seiner Stadt verbunden ist. Auch die „Zugezogenen“ wollen hier ihre Heimat finden und bedürfen Orte, die ihnen die Geschichte nahebringen.

Karl Uwe Baum