Bilder, Scherenschnitte, Collagen und Objekte von Christiane Latendorf in der Radebeuler Stadtgalerie

Christiane Latendorf zur Vernissage, Foto: K. U. Baum

Das Publikum, welches zur Eröffnung der Ausstellung „Geliebtes Wesen“ erschienen war, darunter viele kundige Sammler, die mit dem Schaffen der Dresdner Künstlerin Christiane Latendorf seit vielen Jahren vertraut sind, zeigte sich am 14. Juli sehr überrascht von der heiteren Exposition, die allerlei Neues bzw. noch nie Ausgestelltes zu bieten hat.

Das ursprüngliche Konzept, hauptsächlich Scherenschnitte und Collagen zu präsentieren, wurde spontan verworfen, ausgelöst durch einen Atelierbesuch. Dort standen und lagen dicht gedrängt – Bilder, Bilder, Bilder… Es war einfach zu verführerisch, aus dieser Fülle schöpfen zu dürfen. Auf Scherenschnitte und Collagen wurde bei der Ausstellung nicht gänzlich verzichtet, schon allein um die Vielseitigkeit von Christiane Latendorfs Schaffen anzudeuten. Zu sehen sind in der Radebeuler Stadtgalerie auch bemalte Objekte aus Pappe, Ton und Holz. Insgesamt werden über 80 Exponate präsentiert, darunter allein 48 Öl- und Acrylmalereien. Schade, dass die Räume der Galerie so klein sind – wir hätten gern noch mehr gezeigt!

Engelmorgen, 2012, Acryl, auf Leinwand, Foto: Archiv Stadtgalerie

Die Beziehungen von Christiane Latendorf zur Lößnitzstadt sind vielgestaltig. So war sie mit ihren Papierarbeiten häufig auf den Radebeuler Grafikmärkten vertreten. Seit 2006 beteiligte sie sich in loser Folge an den Sommerprojekten der Stadtgalerie zu Themen wie „Heimat, die ich meine“ oder „Paradiesvögel, so wie wir“. Ihre Teilnahme an den Radebeuler Gemeinschaftsausstellungen begründete sie auch damit, dass sie es gut findet, wie hier Künstler unterschiedlichen Alters zusammen arbeiten und sich füreinander interessieren.

Kollegiale und freundschaftliche Kontakte pflegte und pflegt Christiane Latendorf zu vielen Radebeuler Künstlern, darunter zu Ute und Werner Wittig, Karen und Peter Graf, Gabriele und Detlef Reinemer, Claus Weidensdorfer, Klaus Liebscher oder Bärbel Kuntsche.

Hand über mir, 2010, Öl auf Leinwand, Foto: Archiv Stadtgalerie

Besonders schätzt sie die Arbeiten von Ingo Kuczera, der bereits 2004 wenige Tage nach seinem 40. Geburtstag verstorben ist und den sie noch persönlich kennen gelernt hat. Mit dem Bild „Zerbrochene Welt“ will sie an ihn erinnern. Es ist unmittelbar nach seinem Tod entstanden und zeigt den Künstler, wie er sich verliert, gleichzeitig nach oben strebend und nach unten fallend.

In Vorbereitung der Ausstellung boten sich immer wieder Gelegenheiten zum Gespräch. Christiane Latendorf, die 1968 als Tochter eines Pharmazierates in Anklam geboren wurde, erzählte von ihrer Kindheit, von der alten und neuen Heimat, dem Künstleralltag, von Reisen in ferne Länder. Sie erzählte von lebenden und verstorbenen „geliebten Wesen“, die ihr begegnet und ans Herz gewachsen sind. Wundersame Geschichten, angesiedelt zwischen Traum und Realität, die wie ein sprudelnder Quell bei ihr niemals zu versiegen scheinen. Die Offenheit für Begegnungen mit Menschen, Tieren, der Natur und dem Unsichtbaren hat sie sich bis heute bewahrt.

Die Lust und Freude am Fabulieren, am spielerischen Umgang mit Farbe, Form und Material ist ungebrochen.

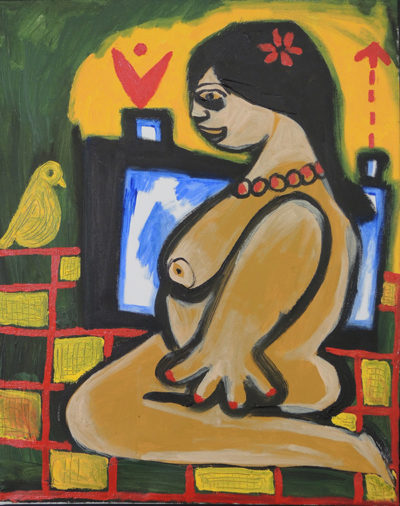

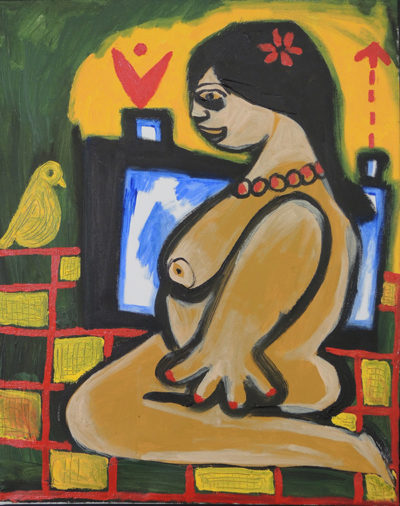

Katka zu Hause, 2013, Acryl auf Leinwand, Foto: Archiv Stadtgalerie

Unentwegt zeichnet sie, macht sich Notizen, schreibt Gedichte, manchmal bis zu zehn hintereinander. Der Drang sich zu veräußern, ist in ihr angelegt. Erste Muster ritzte sie bereits als Kleinstkind in die Tapete der elterlichen Wohnung. Die Kreativität wurde früh bemerkt. Doch Umwege blieben ihr nicht erspart. Apothekenfacharbeiterin erlernte sie als Brotberuf und absolvierte danach noch ein Studium zur Pharmazieingenieurin. Parallel besuchte sie die Abendschule an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Dass dort ein Dozent meinte, sie habe sowieso kein Talent, hatte sie zwar schwer erschüttert, jedoch nicht von ihrem Weg abgehalten.

Ein Selbstbildnis von 1992 unterschrieb sie mit „Endlich malen“. Es ist das Jahr, in dem sie das heiß ersehnte Studium an der Kunsthochschule begann. Warum Dresden? Zum einen wegen der Tradition, zum anderen gefiel ihr der offene Umgang zwischen Lehrern und Studenten.

Sie war bei all ihren Lehrern im Atelier, wollte wissen, was sie machen, wie sie arbeiten. Auch ältere Künstler wie Gerhard Kettner (1928-1993), der schon längst nicht mehr an der Hochschule unterrichtete, hat sie aufgesucht. Es hat sie berührt zu erleben, wie die Künstler bis ins hohe Alter um Form und Ausdruck ringen. Orientierung boten auch Künstler wie Willi Baumeister (1889-1955), Hermann Glöckner (1889-1987) und Max Ackermann (1887-1975). Ihr war klar, Zeichnen ist für alles Weitere die Grundlage und das Bemühen um Abstraktion, schult den Sinn für Farbe und Form. Immer wieder hat sie sich selber Aufgaben gestellt, das macht sie noch heute. Jeden Tag muss etwas fertig werden.

Unterhaltung, 2017, Mischtechnik, Foto: Stadtgalerie

Ihr wichtigster Lehrer und Förderer war der Maler Horst Leifer (1939-2002), mit dem sie bis zu dessen Tode eine Künstlerfreundschaft verband. Das Studium schloss sie in der Meisterklasse von Ralf Kerbach 1997 mit Auszeichnung ab. Der Übergang vom Studium in die Selbständigkeit fiel ihr nicht leicht. Umso wichtiger war die kontinuierliche Unterstützung durch Galerien, Kunstvereine und private Sammler.

Über Horst Leifer lernte sie Sabine Schubert, die Vorsitzende des Ernst-Rietschel-Kulturringes e. V., kennen. Der Verein, welcher seinen Sitz in Pulsnitz hat, unterstützte die Künstlerin bei Ausstellungen und der Herausgabe von Publikationen. Zur Ausstellungseröffnung in der Radebeuler Galerie hielt Sabine Schubert eine sehr emotionale Rede, der das begeisterte Publikum lang anhaltenden Beifall spendete.

Als freischaffende Malerin und Grafikerin lebt Christiane Latendorf in Dresden mit dem Maler Michael Schwill zusammen. Zum Künstlerhaushalt gehören die Nebelkrähe Merry, der Papagei Coco, die Katze Katka und der Kater Kito, die sich auf ihren Bildern wieder finden.

Bereicherung erfährt ihr künstlerisches Schaffen durch Reisen in ferne Länder. Fremde werden zu Freunden. Ohne Arg geht sie auf Menschen zu, interessiert sich für deren Kultur, Tradition, Mentalität, erspürt traurige, dramatische und glückliche Momente. Doch vieles bleibt Geheimnis. Köpfe stellt sie oftmals vielgesichtig dar. Tiere und Menschen stehen sich gleichberechtigt gegenüber oder verschmelzen miteinander zu neuer Gestalt. Das Repertoire an Symbolen scheint unerschöpflich. Die Magie von Farben entdeckte sie in Indien, so dass ihre Palette seitdem an Intensität gewonnen hat.

Hand über mir, 2010, Öl auf Leinwand, Foto: Archiv StadtgalerieChristiane Latendorf hat ihre eigene Bildsprache gefunden. Mit großer Klarheit erklärt sie das Unerklärliche. Nichts ist Zufall, alles ist miteinander verwoben. Ihre poetischen Bildtitel sind wie Schlüssel, die es dem Betrachter erleichtern, einen Zugang zu finden: „Die Stille bricht aus“, „Der Beschützer der Wahrheit“, „Die Zeit meldet sich“ oder „Hand über mir“. Sie freut sich, wenn sie Menschen mit ihrer Kunst berührt. Deshalb ist es ihr auch wichtig zu wissen, wer ihre Bilder kauft.

Obwohl Christiane Latendorf schon längst zu den bemerkenswertesten Künstlerinnen – die im Dresdner Raum wirksam sind – gezählt werden kann, ist ihr der kommerzielle Kunstmarkt völlig egal. Sie ist eins mit sich und ihrer Kunst. Sie verschenkt sich immer wieder selbst in reichem Maße und die „Früchte des Tages“ sind ihr Lohn.

Karin (Gerhardt) Baum

Zur Finissage am 25. August soll das schon seit längerer Zeit geplante Büchlein „Geliebtes Wesen“ mit Bildern von Christiane Latendorf und Gedichten von Dieter Hoffmann vorgestellt werden. Die Ausstellung ist bis zum 27. August geöffnet.