Auf den Spuren einer fast vergessenen Künstlerin aus der Niederlößnitz

Bereits 1998 hatte die Stadtgalerie unter dem Motto „Spurensuche“ eine neue Ausstellungsreihe ins Leben gerufen. Zum Auftakt wurde an die Radebeuler Künstler Käthe Kuntze (1878–1969) und Gustav Neuhaus (1876–1949) erinnert. Allerdings lagen zum damaligen Zeitpunkt nur wenige Informationen über Werdegang und Lebensumstände beider Künstler vor. Die Hoffnung, Hinweise von kunstinteressierten Bürgern zu erhalten, sollte sich auf indirektem Wege in Bezug auf Käthe Kuntze schließlich mehr als erfüllen.

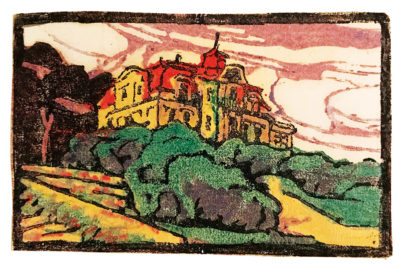

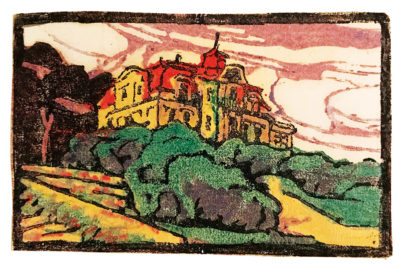

Käthe Kuntze »Villa Hohenberg«, 1908, Farbholzschnitt / Sammlung Protzen

Doch wie kam es nun zu dieser Personalausstellung mit den vielen erstmalig in Radebeul präsentierten Werken von Käthe Kuntze?

Alles begann damit, dass Dr. Maren Protzen, welche im Raum Hamburg lebt, im Monatsheft „Vorschau und Rückblick“ (Ausgabe 10/2017) den Beitrag „Das Wissen wächst mit der Sammlung“ über die Jubiläumsausstellung zum 25jährigen Bestehen der Städtischen Kunstsammlung Radebeul gelesen hatte, auf den Namen Käthe Kuntze stieß. Daraufhin nahm sie 2017 Kontakt zur Radebeuler Stadtgalerie auf, stellte sich als Mitglied des weit verzweigten Familienverbandes Kuntze vor und erklärte, dass die Malerin und Grafikerin Käthe Kuntze die Schwester der bereits im Jahr 1966 verstorbenen Urgroßmutter ihres Mannes war und man vor geraumer Zeit damit begonnen habe, alles zu sammeln bzw. zu recherchieren, was mit Käthe Kuntze in Beziehung stand. Auch hatte der Schwiegervater eine Mappe mit Arbeiten von Käthe Kuntze über mehrere Jahrzehnte sorgsam aufbewahrt.

Käthe Kuntze »Selbstbildnis«, o.J., Aquarell / Sammlung Protzen

Bereits während des ersten Gesprächs wurde die Möglichkeit angedacht, im 50. Todesjahr der Künstlerin eine Gedenkausstellung zu zeigen, doch der Weg bis dahin war noch weit.

Eine wichtige Spur führte nach Chemnitz. Die Chemnitzer Kunstsammlung besitzt ein Bildnis von Käthe Kuntze, welches die befreundete Karl-Marx-Städter (heute Chemnitzer) Künstlerin Martha Schrag (1870–1957), im Jahr 1906 von ihr gemalt hatte. In der Monografie „Gemalte Sehnsucht“ über die Chemnitzer Malerin und Grafikerin Marta Schrag geht der Autor Ralf W. Müller auch auf deren Beziehungen zu verschiedenen Künstlern ein. Die Freundschaft mit Käthe Kuntze ist in einem Briefwechsel beider Frauen belegt. Sowohl die Monografie als auch die Briefe ermöglichten viele interessante Rückschlüsse auf die Biografie von Käthe Kuntze. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand lässt sich das Leben und Wirken dieser fast vergessenen Künstlerin wie folgt beschreiben:

Als Käthe Kuntze, die einer angesehenen Bankiersfamilie entstammte, am 3. August 1878 in Dresden geboren wurde, war noch nicht abzusehen dass sie einmal vier Gesellschaftssysteme und zwei Weltkriege durchleben würde. Im Jahr 1900 ließ der Vater Albert (Friedrich Arthur) Kuntze (1842–1933) in der Niederlößnitz auf dem Grundstück Hohenzollerstraße 14, der späteren Rolf-Helm-Straße bzw. heutigen Oberen Bergstraße – also in bester Hanglage – eine Villa im neobarocken Stil erbauen. Die Bezugsfreigabe erfolgte 1901 und die Familie Kuntze zog aus der Großstadt Dresden in die ländlich geprägte Lößnitz. Beide Töchter – Helene, geboren 1877, und Käthe, geboren 1878, – waren damals bereits über 20 Jahre alt. Während Helene einen Apotheker aus Leipzig heiratete und drei Kinder gebar, blieb Käthe ledig und lebte bis zu ihrem Tode mit der Haushälterin Amanda Grakowsky (1891–1973) im Elternhaus, wo sich auch ihr Atelier befand.

Käthe Kuntze im hohen Alter / Stadtarchiv Radebeul

Die Kindheit und frühe Jugend verbrachte Käthe Kuntze in Liebe und Geborgenheit. Ihr künstlerisches Talent wurde schon frühzeitig erkannt. Mit sieben oder acht Jahren verlor sie jedoch durch eine Krankheit das Gehör, so dass sie zwar sprechen konnte aber durch die Gehörlosigkeit Zeit ihres Lebens sehr eingeschränkt war. Vom Elterhaus erfuhr sie in jeder Hinsicht Förderung. Was es heißt, einer Arbeit nachgehen zu müssen, die nicht den eigenen Neigungen entspricht, wusste ihr Vater nur allzu gut. Sein wissenschaftliches Interesse an der Fliegenkunde konnte er erst ungestört ausleben, nachdem er sich ab 1911 ganz vom Bankgeschäft zurückgezogen hatte.

Käthe Kuntze wiederum betrieb ihre künstlerische Ausbildung sehr konsequent. Doch als Frau und darüber hinaus mit einer Behinderung, die eine mündliche Kommunikation erschwerte, hatte sie sich für keinen leichten Weg entschieden. Der reguläre Zugang zu Kunstakademien blieb den Frauen bis Ende 1918 verwehrt. Die immer selbstbewußter werdenden Künstlerinnen blieben nicht tatenlos und gründeten eigene Vereine. Vorwiegend in größeren Städten entstanden spezielle Malklassen für Damen. Eine private Ausbildung musste man sich allerdings leisten können, was im speziellen Falle von Käthe Kuntze wohl kein Problem gewesen sein dürfte.

Dem anfänglichen Selbststudium folgte Privatunterricht. Zu den Lehrern der angehenden Künstlerin gehörten Wilhelm Claudius (1854–1942) und Anton Pepino (1863–1921), die heute kaum noch jemand kennt. Nachhaltig prägender war Robert Sterl (1867–1932), der in seinem Dresdner Atelier als Zubrot eine private Malschule für Damen betrieb, wo Käthe Kuntze die acht Jahre ältere Martha Schrag kennen lernte. Die jungen Frauen blieben sich ein Leben lang freundschaftlich verbunden. Zur weiteren künstlerischen Vervollkommnung besuchten sie im Jahr 1908 in der Damen-Akademie des Münchner Künstlerinnen Vereins die Malklasse von Albert Weisgerber, einem bedeutenden Vertreter des deutschen Impressionismus und beginnenden Expressionismus. Sowohl Dresden als auch München galten in jenen Jahren als pulsierende Zentren mit spektakuläre Ausstellungen moderner und internationaler Kunst.

Käthe Kuntze (3.v.l., obere Reihe) mit den Eltern sowie Schwester Helene und deren Kindern Walther, Albert und Käte / Sammlung Protzen

Gemeinsam gingen die Freundinnen mehrmals auf Reisen ins In- und Ausland, was von Käthes Vater Albert Kuntze finanziell unterstützt wurde. Martha Schrag, welche sich das Studium in München und die Reisen hätte nicht leisten können, war für die Tochter eine unentbehrliche Hilfe. Die gegenseitige Anteilnahme erhielt sich bis ins hohe Alter. Und als sich Käthe Kuntze in den 1950er Jahren in wirtschaftlich prekärer Situation befand, verhielt es sich genau umgekehrt und Martha Schrag war nun diejenige, die finanzielle Unterstützung gewährte. Eine großzügige Ehrenpension, die an die Verleihung der Karl-Marx-Städter Ehrenbürgerschaft gekoppelt war, machte es möglich.

Käthe Kuntze war es wohl durch die gesundheitliche Einschränkung, ihre persönliche Veranlagung bzw. gutbürgerliche Verwurzelung nicht möglich, so radikal auszubrechen wie Martha Schrag. Während diese in der rauen Industrie- und Arbeiterstadt Chemnitz lebte, fehlte es in der beschaulichen Lößnitz an sozialer und künstlerischer Reibung. Auch der Austausch mit jüngeren Künstlern, wie ihn Martha Schrag bis ins hohe Alter pflegte, blieb Käthe Kuntze nicht nur wegen ihrer Gehörlosigkeit versagt. Die Lößnitz war eine Kolonie von Einzelnen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Es ist durchaus denkbar, dass Käthe Kuntze verstärkt durch Martha Schrag angeregt wurde, neue Techniken auszuprobieren, sich mit den aktuellen Strömungen der Kunst oder dem Schaffen von sozialkritischen Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz (1867–1945) auseinander zu setzen. Zumindest gibt es in verschiedenen Schaffensperioden beider Künstlerinnen recht eindeutige Überschneidungen. Allerdings wäre Käthe Kuntze wohl niemals so weit gegangen wie Martha Schrag, die das Milieu des Proletariats, die Tristesse der Großstadt, Industrieanlagen und Ruinen für darstellenswert befand.

Käthe Kuntze war eine feinfühlige Porträtmalerin. Darin lag eine ihrer großen Stärken. Die frühen als auch späten Selbstbildnisse, Porträts von Vater und Mutter, der Schwester Helene und der Nichte Käte als Kleinkind lassen sich eindeutig zuordnen. Doch leider sind die meisten, der erhalten gebliebenen Porträtdarstellungen nicht näher bezeichnet.

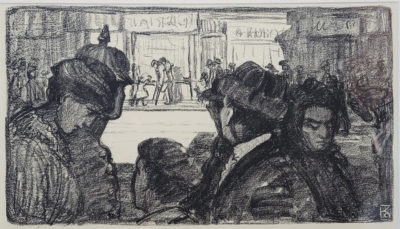

Die Künstlerin verfügte über einen ausgeprägten Sinn für Realität, gepaart mit einem sensiblen Gespür für ihr soziales Umfeld. Mit abstrakten, konstruktivistischen, surrealistischen Strömungen konnte sie nichts anfangen. Einflüsse aus dem Impressionismus, Jugendstil und Expressionismus lassen sich jedoch nicht leugnen. Im Grafischen als auch Malerischen zeigte sich Käthe Kuntze gleichermaßen versiert. Es entstanden Radierungen, Zeichnungen, Holz- und Linolschnitte, Lithografien, Ölbilder und Aquarelle. Dass sie eine aufmerksame Beobachterin und sichere Zeichnerin gewesen ist, belegen zahlreiche Skizzen und Studienblätter. Ihre Motive fand sie vorwiegend im näheren Umfeld: der Garten, der Blick ins Elbtal, das bürgerliche Interieur, Stillleben, Blumen und immer wieder die Villa, die Familie, Kinder und Tiere…, in verschiedenen Variationen, Jahreszeiten und Techniken der Weihnachts- bzw. Blumenmarkt auf dem Altmarkt in Dresden, der Jahrmarkt in Kötzschenbroda, Ausflugslokale, Landschaften… Als ein schönes Beispiel für Darstellungen aus dem Arbeitsalltag sei das kleinformatige Aquarell „Wäscherinnen an der Elbe“ genannt, dass zu einem umfangreichen Schenkungskonvolut von Dr. Maria Hoffmann aus München gehörte.

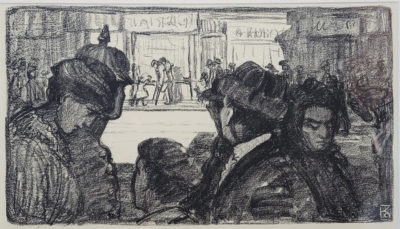

Käthe Kuntze »Kriegsopfer« (Erster Weltkrieg), o.J. , Lithografie / Sammlung Protzen

Vor allem die Jahre bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges scheinen Käthe Kuntzes produktivste Zeit gewesen zu sein. So beteiligte sie sich an mehreren Ausstellungen des Kunstvereins der Lößnitzortschaften, welcher sich 1907 gegründet hatte und in Ermangelung von Geld und Mitgliedern 1914 schon wieder auflöste. Auch der unmittelbare Einfluss von Sterl und später Weisgerber wirkten sich auf ihre Schaffensintensität aus.

Der Ersten Weltkrieges stellte eine gravierende Zäsur dar. Auch die eigene Familie war betroffen. Ein Sohn der Schwester, Neffe Albert, fand den frühen Tod. Bereits 1915 entstehen die grafischen Blätter „Abschied“, „Soldaten spielende Kinder“, „Kriegsstrumpfstricken“ und „Trauernde“ sowie die undatierte Lithografie „Kriegsopfer“. Das unfassbar Schreckliche schien die Künstlerin im auf ihre Weise auch mit dem Holzschnittzyklus „Vater Unser“ verarbeiten zu wollen, der im Jahr 1918 entstanden ist.

Warum es keine Werke aus den 1930er Jahren und bis 1945 gibt, bleibt offen. Die zunehmende politische Reglementierung des Ausstellungswesens und die existenziellen Nöte durch den Zweiten Weltkrieg könnten Gründe hierfür gewesen sein. Auch die Pflege der Eltern forderte ihren Tribut.

Es gehört zweifellos zu den Verdiensten des Radebeuler Malers Karl Kröner (1887–1972), dass er sich im Zusammenwirken mit engagierten Kommunalpolitikern und Museumsleuten darum bemühte, die Künstler, welche sich nach 1945 in einer äußerst bedrängten Lage befanden, aus ihrer Isolation zu holen. Mit dem Radebeuler „Haus der Kunst“ wurde eine Möglichkeit geschaffen, endlich wieder Kunst zeigen und auch verkaufen zu können. Erstaunlich ist, dass bereits im Juni (!) 1945 die erste Kunstausstellung in Radebeul eröffnet wurde, zu der die Besucher in Scharen, sogar zu Fuß aus Dresden, gekommen sind. Ein unbefangener Neuanfang schien in der Kunst zunächst möglich. Doch die Korrespondenz zwischen Käthe Kuntze und Martha Schrag lässt den kulturpolitischen Konfliktstoff der 1950er Jahre in der DDR erahnen.

Es ist vorstellbar, dass Käthe Kuntze die Haus-, Garten- und Stallarbeiten mit zunehmendem Alter immer mehr Kraft kosteten und für die künstlerische Arbeit nur noch wenig Zeit blieb.

Sie wendete sich wieder christlichen Themen zu. Außerdem entstanden – wie bereits erwähnt – zahlreiche Blätter mit detailreich verspielten Illustrationen zu allseits bekannten Märchen wie „Frau Holle“, „Schneewittchen“ oder „Rotkäppchen“.

Im Kontrast zum filigranen Spätwerk stehen zwei nahezu monumental wirkenden kraftvolle Aktdarstellungen, die einen Eindruck von Käthe Kuntzes künstlerischem Potenzial der frühen Jahre vermitteln. Der Weitsicht des Radebeuler Malers und Grafikers Horst Hille (1941–2015) ist es zu verdanken, dass zahlreiche großformatigen Leinwände aus der frühen Schaffenszeit, wenn auch in einem arg restaurierungsbedürftigem Zustand, bis heute erhalten geblieben sind.

Die Briefe von Martha Schrag aus dem Zeitraum von 1952 bis 1956 beschreiben die soziale und gesundheitliche Situation der hoch betagten Künstlerinnen. Da werden Ratschläge erteilt, man freut sich miteinander über neu Entstandenes, über Anerkennung, Ausstellungen und Verkäufe. Das Bedürfnis sich einander mitzuteilen, bestand auf beiden Seiten. Nur blieben die Briefe von Käthe Kuntze leider nicht erhalten. Von Menschen, die sie persönlich erlebt haben, wird sie als warmherzig und hochintelligent geschildert. Eine Nachbarin erinnerte sich, dass sie von ihrer Mutter als Kind zu Käthe Kuntze mit Essen geschickt wurde. Dass die alte gebrechliche Frau trotz der großen schönen Villa, in der sie wohnte, so arm war, darüber habe sie sich immer ein wenig gewundert.

Käthe Kuntze war stets von Ziegen und Katzen umgeben, die auch in ihrem Schaffen eine nicht unwichtige Rolle spielten. Ein kleines, unscheinbar wirkendes grafisches Blatt aus dem Jahr 1954 zeigt den Kopf einer alten Frau und den einer Ziege. Beide, Mensch und Tier, sind in zärtlicher Verbundenheit einander zugewandt. Und vielleicht liegt hierin ein Schlüssel wie es der Künstlerin gelang, mit zunehmender Isolation und Einsamkeit umzugehen.

Käthe Kuntze starb 1969 im Alter von 90 Jahren in Radebeul. Die Trauerfeier fand in der Friedhofskapelle Radebeul-West statt. Die Urnenbeisetzung erfolgte in der Familiengruft in Reichenberg. Bereits zwölf Jahre zuvor war die Freundin Martha Schrag gestorben. Die Haushälterin Amanda Grakowsky hielt ihr die Treue bis zuletzt. Die in Hamburg lebende Nichte Käte Protzen (1907–1977) veranlasste, dass Briefe, Fotos und Dokumente an die Städtische Kunstsammlung Karl-Marx-Stadt und das Radebeuler Stadtarchiv übergeben wurden. Ein Glück, denn darauf konnte nun in Vorbereitung der Gedenkausstellung zurückgegriffen werden.

Wenngleich es noch viele Wissenslücken zu schließen gilt, begann sich – so viele Jahre nach ihrem Tode – aus vielen Einzelteilen ein Bild über das Leben und Wirken der Künstlerin Käthe Kuntze wie ein Puzzle zusammen zu fügen. Dafür sei allen, ob aus Hamburg, München, Dresden, Chemnitz oder Radebeul, die hierzu beigetragen haben, ganz herzlich mit dieser schönen Ausstellung gedankt.

Karin (Gerhardt) Baum

Die Gedenkausstellung „Käthe Kuntze zum 50. Todestag“ wird bis zum 18. August 2019 in der Stadtgalerie Radebeul gezeigt. Eine Sonderführung mit dem Stadtgaleristen Alexander Lange und der Co-Kuratorin Karin Baum findet am 18. August um 16 Uhr statt.